Contrairement à ce qu’avait déclaré Barnett Newman, on ne repart jamais à zéro même s’il est vrai que « les vieux trucs étaient dépassés », dans la crise profonde générée par la Seconde guerre mondiale et tout ce qui l’avait précédée. Deux expositions viennent de repenser la situation de l’après-guerre à nouveaux frais. La plus récente, au Musée des Beaux-Arts de Lyon où sa conservatrice Sylvie Ramond avec Eric de Chassey ont dressé un tableau intelligent en présentant des œuvres et des artistes pour une part jusque-là méconnus : Américains de la côte ouest, Polonais ou Allemands anti-nazis échappés à la censure, etc.

Au MACBA de Barcelone, Be-Bomb était imaginée juste avant par notre invité Serge Guilbaut dont les écrits sont essentiels pour comprendre les bouleversements de la scène artistique. S’appuyant sur un certain nombre de textes, dont son fameux livre décapant publié en 1983 aux Etats-Unis — Comment New York vola l’idée d’art moderne — Serge Guilbaut reprend le dossier dans son exposition éclairante où les œuvres et les débats étaient réactivés par une présentation très vivante et documentée de nombreux films, archives, revues ou manifestes. Il montre à quel point l’art n’a rien d’une activité neutre mais constitue au contraire un territoire de luttes acharnées où s’affrontent des conceptions du monde opposées. Que les unes aient gagné contre les autres ne suffit pas à l’auteur qui veut montrer pourquoi et comment en confrontant des œuvres et des documents avec la délicatesse due à l’art mais aussi à l’histoire largement oubliée dans le palmarès final de nos jugements de goût.

Laurence Bertrand Dorléac

Séminaire du 5 juin 2008

Autour d'une exposition :

houleuse culture transatlantique

1946-1956

Serge Guilbaut

« La France a été libérée des Boches; Il faudrait maintenant qu’elle soit libérée des cons. » (Archives du Peintre Wols)

Yasuo Kuniyoshi, Circus Girl Resting, sans date.

D’après ce que nous dit le peintre abstrait Wols, la période d’après guerre n’allait être ni facile, ni de tout repos ! Après la guerre, il fallait certes tout reconstruire en France, mais il fallait surtout refaire son image culturelle et symbolique. Paris, capitale des arts, qui avait souffert non seulement de l’occupation mais aussi et surtout de la collaboration, devait se retrouver, se reformuler. Ce que Wols voyait et ressentait profondément du fond de sa pauvre chambre d’hôtel qui lui servait de studio, c’était l’inhabileté des pouvoirs culturels établis à reconnaître et à défendre certaines nouvelles formes d’art moderne qui exprimaient le malaise contemporain qui s’infiltrait dans un grand nombre de consciences. Cette angoisse qui s’enracinait dans la modernité et qui était au centre des questions qui travaillaient l’occident et que New York embrassait, semblaient cependant être trop souvent ignorées par les institutions culturelles françaises. En effet, Paris avait, à travers les voix et prises de position de ses critiques et directeurs de musées, une grande difficulté à percevoir ou à accepter un art aux antipodes de ce qui avait toujours été l’image de la France : un optimisme mâtiné de luxe et parfois de volupté.

La cigale et la fourmi (américaine)

Bikini atoll atomic bomb test, 1946.

L’exposition Be-Bomb : The Transatlantic war of images and all that Jazz tentait de mettre en évidence cette friction symbolique. En présentant sur les murs les incompréhensions mutuelles entre Paris et New York, l’exposition nous donnait à voir l’intense production culturelle occidentale aux prises jusqu’en 1956 avec une inquiétante guerre froide qui embrigadait presque de force la culture dans l’arsenal politique. L’exposition tentait de mettre à jour les différents courants artistiques et politiques qui divisaient chaque culture et qui participaient à l’élaboration d’identités très spécifiques et variées. Elle visait également à montrer la complexité des deux scènes artistique et politique en insistant sur les différents courants qui les partageaient en s’attachant à montrer, certes, ceux des artistes qui reçurent la consécration internationale, mais aussi ceux qui n’arrivèrent pas à se faire entendre malgré la qualité et l’intérêt de leur discours.

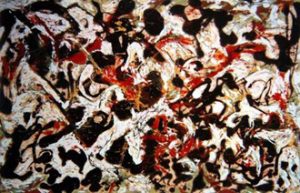

Jackson Pollock, Reflection of the Big Dipper, 1947.

Par ailleurs, grâce à la présentation dans le parcours de films de cinéma populaires et d’avant-garde ainsi que de musique de Jazz, l’exposition s`attachait à délimiter et à analyser l’énorme champ de bataille culturel dans lequel étaient lancés les artistes modernes. Il est assez frappant de voir combien la France comme les États-Unis intériorisaient des stéréotypes de leur propre culture. C’est ainsi que l’Amérique était violente, brutale mais libre et que la France était le pays de la culture, suave jusqu’à en être décadent et bourrée de contradictions internes. L’une était rude et inachevée, l’autre lisse et raffinée. Les caractéristiques positives de l’un devenaient pour l’autre des qualités négatives.

Les Parisiens, par exemple, dans leurs efforts de reconstruction, tentaient de capitaliser l’image de luxe traditionnellement offerte par la haute couture et la mode Parisienne sans se rendre véritablement compte de tout ce que cette image transportait de négatif alors que la guerre froide commençait et que tout signe culturel devenait hautement symbolique.

Admiral Blandy and Mrs Blandy celebrate operation Crossroads with an atomic cake, 1946.

Si Paris continuait à être pour les Américains le centre de la culture de luxe comme la mode, celle-ci par la même occasion, enfermait la ville lumière dans un espace quelque peu éthéré, sans véritable prise sur le moment contemporain. Si le Le théâtre de la mode — exposition de haute couture présentée sur des mannequins taille poupée pour cause de rationnement — eut un succès considérable aux États-Unis en 1945-1946, l’exposition de peinture intitulée « Painting in France 1939-1945 », elle, fut vilipendée avec joie par la critique américaine du fait de son caractère passéiste. Paris devenait artificiel et quelque peu féminisé alors que New York s’appropriait la production artistique de pointe, intellectuelle et virile.

C’est ainsi qu’à Paris, si Christian Dior était acclamé pour son New-look qui transformait la femme résistante, militarisée en entité désirable et insouciante, la critique américaine l’utilisait pour définir l’âme Française en général.

Christian Dior « New Look », Bar Suit 1947, (photo Willy Maywald).

La femme/mère plantureuse, héroïne de Vichy [ref]À ce sujet voir le livre fascinant de Francine Muel-Dreyfus : Vichy and the Eternal Feminine, Duke University Press, Durham, 2001, traduit du français Vichy et l’éternel féminin, Seuil, Paris, 1996.[/ref] était certes maintenant épurée, mais en devenant femme désirée, femme/maîtresse érotique, elle symbolisait la perte du pouvoir intellectuel. Il était facile pour New York de prendre cette place car Paris en rejouant ses vieilles cartes de la tradition du luxe, calme et volupté, paraissait bien insouciant aux yeux de la critique américaine qui s’inquiétait des futurs affrontements avec l’URSS. Pour d’autres pourtant comme Fautrier, Bram Van Velde, Wols, Soulages et Hartung, le luxe clinquant et l’insouciance étaient remplacés par une expression critique mise en scène également par Boris Vian, Mouloudji et Juliette Gréco.

Ces « rats de cave » du Quartier Latin définissaient les désirs d’une nouvelle génération désormais en rupture de société où l’existentiel remplaçait l’artificiel. Le noir des chandails remplaçait le pastel des organdis alors que l’authenticité de la cave, de l’intérieur, remplaçait la superficialité de la surface.

La rhétorique de la guerre froide tendait à présenter deux camps adverses se servant l’un contre l’autre de toute la panoplie mise à leur disposition par les médias.

Jean Fautrier, Nu, 1943.

Or la réalité politique, même dans les années cinquante, était plus complexe, plus contradictoire, et parfois plus confuse. Dans ces conditions, on ne sera pas surpris d’apprendre que les positions idéologiques et les attitudes adoptées par les intellectuels étaient toujours compliquées et souvent empreintes d’ironie.

En fait, pour comprendre le monde parisien de l’art entre 1947 et 1951, il faut prendre en compte le mot du poète Christian Dotremont, du groupe « surréaliste révolutionnaire » alors lié au parti communiste. A un journaliste de Carrefour qui lui demandait en 1948 ce qu’il ferait si les troupes soviétiques envahissaient la France, Dotremont, en pleine possession de ses moyens dialectiques, a répondu sans ambages qu’il prendrait le premier avion en partance pour les États-Unis.

Paix, liberté et fantaisie

L’Amérique, elle, savait qu’elle était devenue le chef de file de l’Occident et la principale ligne de défense contre l’idéologie communiste. Très vite, il était devenu évident que, si les États-Unis voulaient s’assurer une position de force sur l’échiquier de l’après-guerre, il leur fallait obtenir la suprématie culturelle, ou du moins une large reconnaissance culturelle — qui contribuerait à persuader le reste du monde occidental que leur hégémonie militaire et économique ne représentait pas, malgré les dires de certains, un danger. Au contraire, non seulement on pouvait s’y fier mais on devait aussi s’y rallier.

Hans Hartung, T1948-38, 1948.

En fait, il fallait montrer que l’Amérique défendait et chérissait les mêmes valeurs et la même civilisation complexe que les Européens. Pour les avant-gardistes américains (et par là je ne fais pas seulement allusion aux artistes, mais aussi aux critiques d’art et aux particuliers qui contribuent au financement des musées), il s’agissait d’abord de persuader une partie du public même aux États-Unis, que les œuvres qu’ils étaient en train de créer ou celles qu’ils défendaient (les expressionnistes abstraits) étaient toutes aussi sophistiquées que celles produites par les maîtres européens modernes. Il allait falloir bien évidemment ensuite, convaincre les Européens de la qualité intrinsèque des caractéristiques artistiques spécifiquement américaines ; de leur suprématie universelle – chose qui allait s’avérer nettement plus difficile.

Lee Miller, Civilians and US soldiers with dead prisoners Buchenwald, Germany, 1945.

Aux États-Unis, entre 1948 et 1951, grâce aux écrits de Clement Greenberg et à l’activisme déployé par les grands musées américains, l’art moderne allait être non seulement protégé, mais paré d’habits neufs, et présenté comme l’unique mouvement capable de refaçonner l’image non seulement américaine d’après-guerre, mais aussi celle de l’occident. C’était là un phénomène tout à fait nouveau pour les États-Unis. D’après les événements qui ont entouré l’épisode de l’Institut d’art Contemporain de Boston qui entra en conflit en 1948 avec le musée d’art moderne de New York au sujet du mot « Moderne » que Boston considérait comme dangereux et élitiste, il est clair que des gens comme Clement Greenberg, Robert Motherwell, Alfred Barr et Nelson Rockefeller, pour ne mentionner que quelques noms, porteurs d’une certaine idéologie (que nous pouvons qualifier de nouveau modernisme libéral, pour la différencier du modernisme académique édulcoré alors en vogue), ont senti combien il était nécessaire de promouvoir un art fondé sur l’individualisme et la liberté d’expression, opposé aux productions relevant de l’idéologie socialiste ou populiste.

Irene Rice Pereira, Green Mass, 1950.

Pour le Musée d’art Moderne de New York, s’il a été ainsi possible de défendre les expressionnistes abstraits dits « extrémistes », c’est bien parce qu’on a pu facilement démontrer que l’art moderne était sans danger pour l’Amérique et que, contrairement à ce que beaucoup tentaient d’insinuer à droite, il ne portait nullement atteinte aux valeurs américaines — les Soviétiques, à l’instar des nazis, étant farouchement hostiles à cette forme d’art. L’art moderne — en l’occurrence son bastion le plus avancé- se tenait donc insolemment entre les deux blocs qui lui étaient traditionnellement opposés : la droite et l’ancienne gauche. C’est cette position centrale, et donc cruciale, qui a servi d’argument à Alfred Barr en 1949, quand il a voulu convaincre Henry Luce, directeur de Life, de modifier la politique de sa revue à l’égard de cette nouveauté qu’était l’expressionnisme abstrait. Et Barr d’ajouter qu’il ne fallait pas avoir peur de l’art moderne — dont il démontrait qu’il n’était pas destiné à détruire les valeurs américaines.

Pablo Picasso, Faune, musicien et danseuse, 1945.

Extrêmement divisé, le monde parisien de l’art, lui, ne se prêtait pas du tout au consensus. Et la violence de l’impressionnante campagne organisée par une presse communiste populaire et puissante ne lui permettra pas de s’unir lorsque, après 1947, le parti refuse toute valeur à l’art abstrait. Comme l’indique la revue Esprit, le PCF menait également une active campagne de propagande anti-américaine. L’« offensive de paix » lancée après 1947 avait de quoi impressionner, tant par ses attaques acharnées contre la culture et le genre de vie américains que par le portrait qu’elle brossait d’une Amérique belliciste. Pendant tout le temps que devait durer cette offensive, le PCF, connaissant l’importance de l’image culturelle de la France, s’était assuré le soutien d’un grand nombre d’intellectuels de renom, parmi lesquels Tristan Tzara, Roger Vailland, Louis Aragon, Paul Eluard, Pablo Picasso, Fernand Léger, Jean Lurçat, Edouard Pignon, André Fougeron. Dans ce combat pour l’âme de la France, l’art allait devenir l’un des enjeux les plus précieux, sans pour autant offrir un point de ralliement. Ni la scène politique, ni le monde de l’art ne pouvaient enfanter un juste milieu viable. Le monde parisien de l’art ressemblait à un miroir en miettes — chacune de ses factions rêvant d’en rassembler les morceaux afin qu’il puisse à nouveau refléter la grandeur de la France, mais à son image.

Comme par magie, dès l’instant où les ministres communistes ne feront plus partie du gouvernement, il n’y aura plus pour le PCF qu’un style artistique capable de représenter dignement la classe ouvrière. Revu et corrigé, le réalisme socialiste deviendra le critère communiste en matière d’esthétique. Sans détour, d’accès facile pour les masses, cette forme d’art avait ses racines dans la tradition française (David, Courbet). L’écrivain Louis Aragon deviendra le théoricien de ce courant, et le peintre réaliste André Fougeron en sera le chef de file. A travers le réalisme, on pouvait à la fois endiguer le flot de l’abstraction, et attaquer violemment la décadence capitaliste.

Cependant, il faut bien noter que l’art contemporain produit à Paris à la fin des années 1940 et au cours des années 1950 partageait la plupart des caractéristiques de la production occidentale qui résultaient des horreurs de la guerre : un fort intérêt pour l’abstraction aussi bien qu’une fascination non dissimulée pour la force de l’individu. Mais comme cet art jouait souvent sur une clef différente, non accordée avec la critique d’art formaliste développée à New York, les yeux américains étaient incapables de voir ce que Wols, Fautrier ou Tapiés exprimaient au début des années 1950. Leur silence philosophique et leur introspection n’entraient pas dans l’optique critique américaine bien entraînée à la manière Greenbergienne. Tout ce qui ne cadrait pas dans cette optique n’était littéralement ni vu ni connu. Pour la première fois aux États-Unis, et cela, dès 1948, l’art d’avant garde se logeait au centre de l’identité américaine. Peu de personnes en France s’en rendirent compte et très peu entendirent parler du livre de Thomas Hess Abstract Painting: Background and American Phase, publié, en 1951 et dans lequel l’école de New York était placée à la fin d’une longue lignée d’artistes représentant la tradition et le renouveau de l’art moderne. La mise en page du livre était claire. Toute les reproductions des œuvres américaines étaient en couleur, celles des artistes européens, elles, étaient minuscules et en noir et blanc. Répondant à un questionnaire intitulé : « L’avant-garde française est-elle surestimée ? » proposé par la revue Art Digest en septembre 1953, Clement Greenberg répondait sans ambiguïté : « Est ce que je pense que la peinture abstraite américaine est supérieure en général à la peinture française ? Oui absolument. » Cette réaction, devenue fameuse, insistait sur le fait que la peinture abstraite française ne faisait plus le poids puisqu’elle était devenue mièvre et féminine. Les Français savaient inventer, c’est sûr mais ils « terminaient », « léchaient » malheureusement leurs toiles. Les américains eux, d’après Clement Greenberg et Harold Rosenberg étaient plus rudes, audacieux et robustes. D’après Greenberg, la production parisienne était « Tame », c’est-à- dire, domptée, apprivoisée, entraînant par la même une image de castration et d’esclavage. Paris était comme un lion à qui on avait enlevé les dents. Paris ronronnait maintenant comme un chat et cela n’était pas l’image dont l’occident avait besoin pour s’opposer aux dangereuses hordes communistes.

Drip, tache et Zip alors !

Jackson Pollock, Search, 1956.

Ce qui était en jeu à l’époque et que le critique Charles Estienne comprenait très bien, c’était en fait la création d’une nouvelle et moderne identité pour la France, une identité enracinée pensait-il, dans un long passé national glorieux mais également armé d’une force contemporaine. Ce qui était nécessaire, mais pas véritablement assimilé, c’était la construction d’un présent ouvert à un futur universel mais clairement bâti sur des bases françaises. Certes, les américains dégoulinaient, Estienne le savait car il s’intéressait vaguement à Jackson Pollock, mais ce qui lui semblait bien plus intéressant c’est que les Français eux, tachaient ! Le Français faisait « des taches ». Le « Tachisme » qui, d’après lui, avait été inventé autour de 1952 par des peintres qu’il défendait comme Marcelle Loubchansky, Hantai, Gillet, Degottex, Duvillier, Messagier, Fahr-el-Nissa et même l’Américain Ossorio, était aussi, comme la version new-yorkaise, un art de la liberté d’expression. Mais à Paris, expliquait-il, l’expression commence toujours à partir de zéro, de l’inarticulé, du sale, de la tache; comme le placenta, comme il aimait à dire. C’était une naissance avec des racines profondes. Cet art, disait Estienne, utilisant le mot à la mode de Roland Barthes qui venait de publier son fameux livre Le degré zéro de l’écriture est une re-création totale. « La tache est le degré zéro de l’écriture plastique » écrivait-il. Un art qui, comme le spécifiait Estienne, émergeait de l’individu plutôt que du style. Le Tachisme était — nous l’oublions souvent— une version parallèle française à l’expressionnisme abstrait américain, un type de peinture créé après la guerre et rassemblé par Estienne afin de neutraliser la publicité que des gens comme Michel Tapié donnaient aux Américains en invitant Pollock à « être avec nous » en 1952 au Studio Facchetti. Le « drip » et la tache étaient les deux côtés de la même pièce, la tête ou la queue de l’art contemporain. Une scène de l’art contemporain clairement divisée entre ceux qui regardaient vers les U.S et ceux qui préféraient s’intéresser au neutralisme. Michel Tapié et Georges Mathieu, par exemple, s’immergèrent tant dans l’idéologie de la liberté prônée à l’époque par les États-Unis en opposition à la notion de paix défendue par les communistes qu’ils étaient bien souvent soupçonnés de « collaboration » avec l’Amérique. Ce qui aggravait même leur cas, c’était qu’ils publiaient aussi, alors que la guerre de propagande s’accélérait, une revue intitulée The United States Lines Paris Review, pour une compagnie de paquebots de grande ligne transatlantique de luxe et dans laquelle ils n’avaient pas peur de parler de « la vitalité et grandeur de notre civilisation occidentale sur les deux rives de l’océan Atlantique. »

En très claire opposition à cette définition, Charles Estienne creusait profondément, avec l’aide d’André Breton, dans le passé français jusqu’à ce qu’il ait trouvé une relation entre — aussi surprenant que cela puisse paraître — l’art des Celtes et celui des « tachistes ». Les Celtes, perçus comme les antécédents directs des Français, permettaient de mettre en avant la manière avec laquelle ils avaient déconstruit le réalisme et l’anthropomorphisme grec grâce à une certaine forme d’abstraction que l’on trouve dans leurs monnaies. Cette déconstruction par l’abstrait permettait à Estienne, en un fulgurant raccourci, de relier le contemporain avec l’antique. Le Celte était la source de la nouvelle abstraction critique qui refaisait surface après des siècles d’assoupissement. La soudaine irruption de cette longue tradition européenne à Paris était perçue comme une force critique conséquente, semblable à celle mise en place par les celtes contre l’impérialisme grec. Il suffisait de changer les noms pour redonner à l’art contemporain, non seulement la force de contre attaque mais aussi de lui fournir un pedigree impeccable donnant à l’art abstrait expressionniste parisien la primauté face à l’Américain. C’était une aventure assez exceptionnelle pour la « tache » mais essentielle pour sa propulsion au devant de la scène moderniste et de son histoire. C’était, pensaient Estienne et Breton, un argument particulièrement puissant et amusant même s’il semblait par moments un peu tiré par les cheveux. Cette bataille semble être quelque peu idiote jusqu’au moment où l’on s’aperçoit que tout cela se déroulait devant une scène politique internationale des plus mouvantes.

Pierre Soulages, Peinture, (196 x 270 cm, juillet-août 1956), 1956.

Ce qui était en jeu en fait durant toute cette polémique, c’était la position de la France face aux enjeux politiques qui jour après jour, voyaient les deux alliés s’affronter au sujet des problèmes les plus divers. Il s’agissait de se positionner au moment où la guerre froide semblait s’accélérer après la mort de Staline, alors que les neutralistes s’opposaient violemment aux atlantistes. Il y avait également le terrible conflit autour du conseil européen de défense et les négociations complexes avec les États-Unis après la défaite de Dien Bien Phu, alors que les premières bombes explosaient en Algérie. Tout cela n’était pas fait pour prendre les discussions culturelles à la légère. Il semble donc bien que Charles Estienne et André Breton essayaient de découper un espace indépendant, éloigné de la culture américaine. L’image qui vient à l’esprit est quelque peu cocasse : Charles Estienne debout sur son petit voilier breton fait face au gigantesque Paquebot de ligne sur lequel trônaient ses ennemis, l’aristocrate Michel Tapié de Celeyrand et le réactionnaire Georges Mathieu, ces deux personnages qui semblaient bien avoir vendu leurs âmes aux intérêts les plus puissants du moment : Les États-Unis. La bataille était évidemment perdue, et Estienne le savait, lui qui abandonna peu après ce qu’il estimait être un monde de l’art corrompu pour s’isoler dans son bateau préférant écrire des chansons populaires pour l’anarchiste Léo Ferré.

Oh! J’allais oublier: pour mettre tout cela en perspective, il faut mentionner cette carte postale qui se trouve dans les archives du Getty, envoyée par le célèbre critique d’art Clement Greenberg à sa mère alors qu’il voyageait en Europe en 1939. Celui qui, plus tard, fit tant pour l’accession de l’art de New York au panthéon universel, succinctement, caractérisait la scène parisienne comme suit : « Je pars pour Avignon demain. Je suis resté à Paris déjà trop longtemps, et Paris, ce n’est pas la France. Parmi les gens que j’ai rencontrés à Paris il y a eu Eluard, Sartre, Hugnet, Man Ray, Hans Arp et plusieurs autres. Ce sont tous des fêlés…tous autant qu’ils sont. Clem.»

Les dès étaient sinon déjà pipés, déjà jetés.

Bibliographie

Arnavon Cyrille, L’Américanisme et nous, Paris, Del Duca, 1958.

Aron Raymond, Le grand schisme, Paris Gallimard, 1948.

Beauvoir Simone de, L’Amérique au jour le jour, Paris Gallimard, 1948.

Bois Yves Alain, « Kelly en France ou l’anti-composition dans ses divers états », Ellsworth Kelly : Les Années Françaises, 1948-1954, Galerie Nationale du Jeu de Paume, 1992.

Broschke-Davis, Ursula, Paris without Regret : James Baldwin, Kenny Clarke, Chester Himes, and Donald Byrd, Iowa University Press, 1986.

Campbell James, Exiled in Paris, New York Scribner, 1995.

Ceysson Bernard (ed), L’Art en Europe : Les années décisives. 1945-1953, Saint Etienne, Musée d’art moderne/ Skira 1987.

Clark Timothy J,« Jackson Pollock’s Abstraction, in : Serge Guilbaut (ed) Reconstructing Modernism, Cambridge, MIT Press 1990.

Claustres Annie, Hans Hartung : Les Aléas d’une reception, Dijon, Les Presses du Réel, 2005.

Degand Léon, « Défense de l’art abstrait », Le Point, (Septembre 1954).

Dore Ashton, The New York School : A Cultural Reckoning, New York, The Viking Press, 1973.

Fréchuret Maurice, 1946. L’Art de la Reconstruction, Antibes, Musée Picasso/Skira, 1996.

Leja Michael, Reframing Abstract Expressionism : Subjectivity and Painting in the 1940s, New Haven, Yale University Press, 1993.

Marter Joan (Ed.), Abstract Expressionism : The International Context, Piscataway, New Jersey, Rutgers University Press, 2007.

Mathy Jean Philippe, Extreme Occident : French Intellectuals and America, Chicago, University of Chicago Press, 1993.

Perry Rachel, “Jean Fautrier’s « Jolie Juives », in : October, N° 108, 2004.

Ponge Francis, Notes sur les « Otages », Peintures de Fautrier, Paris, Pierre Seghers, 1946.

Ragon Michel, J’en ai connu des équipages, Paris, JC Lattès, 1991.

Ragon Michel, Vingt cinq ans d’art vivant, Tournai, Casterman, 1969.

Stovall Tyler, Paris Noir : African Americans in the City of Light, New York, Houghton Mifflin company, 1996.

Wall Irwin M., L’influence américaine sur la politique française 1945-1954, Paris, Balland, 1989.

Serge Guilbaut est professeur Agrégé à l’université de Colombie Britannique à Vancouver. Il a écrit sur l’art moderne et contemporain et en particulier sur les rapports culturels et politiques entre les États-unis et la France. Il a publié en particulier How New York Stole the Idea of Modern Art: Abstract Expressionism, freedom and the Cold war (University of Chicago Press) en 1983 (traduit en 4 langues) publié en Français en 1990 par les éditions Jacqueline Chambon, Voir, Ne pas Voir, Faut Voir (Chambon, France) 1993. Il a aussi édité plusieurs ouvrages: Modernism and Modernity (Nova Scotia School of Art and Design Press) 1983, réédité en 2006, Reconstructing Modernism (MIT) 1990, Voices of Fire : Art Rage, Power and the State(Barnett Newman). University of Toronto Press, 1996. Il a également organisé plusieurs expositions : Théodore Géricault: The Alien Body; Tradition in Chaos 1997, et Up Against the Wall Mother Poster (1968 Posters) 1999, : Exposition Be-Bomb: The Transatlantic War of Images and all that Jazz. 1946-1956, MACBA, Barcelona, 2007 (prix de la critique de l’Association of Catalan Art Critics pour la meilleure exposition de l’année). Il termine un livre sur les débats d’après guerre à Paris intitulé : Le Crachat, le Carré et l’ouvrier.