Brett Littman a travaillé dans le courant alternatif à New York downtown et retrace l’historique des formes d’art et d’expositions non-institutionnelles, des années 1960 à aujourd’hui. Il nous aide à mesurer la force d’actions qui n’ont pu prospérer que sur fond de contestation générale du capitalisme et de la politique engagée au Vietnam en particulier. Ces expériences ont duré pour un certain nombre, mais dans un paysage radicalement modifié par de nouveaux paradigmes qui voient l’économie dominer toute forme de fait social.

Georges Armaos revient de son côté sur « la règle du jeu » du marché de l’art newyorkais dont la surchauffe ajoute à l’étrange aura. Il passe en revue le rôle de chacun des acteurs, sur une scène artistique de plus en plus dirigée par les marchands au détriment des musées et de la critique.

Dans ce paysage, il reste à écrire l’histoire internationale des moyens que se donnèrent les artistes de tous les temps pour échapper à leur condition de pions sur l’échiquier des sociétés consuméristes qui préfèrent régulièrement prendre l’art comme une denrée à la fois magique et rentable.

Laurence Bertrand Dorléac

Séminaire du 17 janvier 2008

Alternative Arts Movement :

une histoire personnelle

Brett Littman

J’aimerais commencer en remerciant Laurence Bertrand Dorléac pour son invitation à ce séminaire et pour ses encouragements à réfléchir sur l’histoire des galeries à New York. Je veux aussi remercier Sébastien Délot, qui prépare une thèse sur l’histoire des galeries à Paris et à New York, pour ses recommandations bibliographiques qui m’ont permis de préparer ma petite présentation.

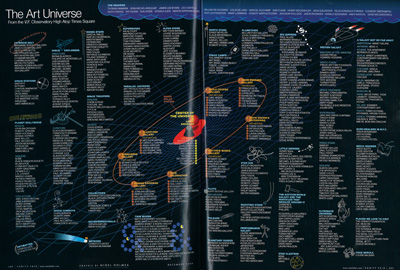

Vanity Fair. Double page, publiée en Décembre 2006, no 556, pp. 340-341, Illustration Nigel Holmes.

Je suis issu du milieu universitaire, spécialisé en art moderne et contemporain. Je suis rentré dans ce qu’on appelle le marché de l’art aussi bien par relation que par nécessité et j’ai travaillé avec trois galeries, à Paris, Los Angeles et New York. Ces expériences, quelques amitiés avec des artistes, des marchands et des collectionneurs, me permettent d’avoir une vision d’ensemble de la façon dont fonctionnent ces petites ou moyennes entreprises au quotidien. Je ne suis pas pour autant un spécialiste de l’histoire des galeries à New York. Je ne pense pas d’ailleurs qu’il existe des gens qui peuvent prétendre avoir suivi tout ce qui s’est passé dans cette ville extraordinaire, à l’exception peut-être d’Irving Sandler qui a retracé à sa façon l’évolution de la scène new-yorkaise.

Avant de rentrer dans le vif du sujet, j’aimerais vous mettre en garde sur le fait que je ne vais pas parler de la totalité du monde des galeries d’art contemporain dans son sens le plus général, c’est-à-dire l’art qui se fait par des artistes vivants. A New York, comme partout ailleurs, il existe plusieurs univers parallèles de l’art contemporain. Celui qui nous intéresse est celui qui, d’une façon ou d’une autre, joue un rôle dans la constitution de ce que l’on appelle l’histoire de l’art. Il existe certainement des centaines sinon des milliers de galeries qui présentent de l’art contemporain mais qui ne jouent aucun rôle dans l’art qui finit par rentrer dans les collections particulières et par la suite dans les collections permanentes des musées et enfin, dans le canon constamment changeant de l’histoire.

Vanity Fair. Double page, publiée en Décembre 2006, no 556, pp. 340-341, Illustration Nigel Holmes.

Si je vais survoler, voire simplement effleurer la surface de l’histoire des galeries à New York, c’est parce que plus que n’importe quelle autre ville à travers le monde, New York a été et continue d’être un, voire le plus important centre pour l’art contemporain. La Deuxième Guerre Mondiale a joué un rôle déterminant dans la migration des artistes européens vers New York. Par ailleurs, la santé de l’économie américaine d’après-guerre, les législations fédérales et celles des Etats qui offrent des bénéfices fiscaux aux donataires ou aux légataires d’œuvres d’art ou encore les habitudes, obligations et influences de la haute société et des milieux aisés, la courte histoire de l’art américain et son utilisation comme outil de propagande pendant une partie de la guerre froide et l’influence du Museum of Modern Art, du Whitney et du Guggenheim et de plusieurs autres plus petites structures, sont quelques raisons qu’il est possible d’évoquer pour expliquer l’essor de l’art contemporain à New York et bien sûr des galeries qui l’ont montré et promu.

Pour une grande partie de ces recherches historiques, je dois avouer une dette envers l’exposition du Drawing Center intitulée Cultural Economies: Histories from the Alternative Arts Movement dont le commissariat a été assuré par Julie Ault en 1996 et dont la publication qui a suivi sous le titre Alternative Art New York, 1965-1985, a été publiée par le Drawing Center et les Presses de l’université du Minnesota en 2002.

Personnalités

Laure de Coppet et Alan Jones, he Art Dealers. The Powers Behind the Scene Talk About the Business of Art, Clarkson N. Potter, Inc., Publishers, New York, 1984.

Au début des années 1980, Laura Coppet et Alan Jones ont publié un ouvrage très intéressant, The Art Dealers. The Powers Behind the Scene Talk about the Business of Art, qui présente la liste des galeristes et marchands interviewés par les auteurs. Parmi les noms cités, certains font partie des personnalités qui ont véritablement façonné l’art contemporain Outre Atlantique. Malgré le caractère mythologique et tout ce qui n’est pas dit, ce livre vaut le détour si vous voulez comprendre comment ces gens réfléchissaient et les difficultés qu’ils ont rencontrées. Bien sûr, tout le monde connaît le rôle joué, après guerre, en faveur des artistes américains, par Peggy Guggenheim, Betty Parsons (pour Gottlieb, Newman, Reinhardt, Pollock, Clyfford Still, Kelly, etc.), Charles Eagan (pour de Kooning, Kline) ou encore Sidney Janis (pour Kandinsky, Mondrian, Schwitters, Albers puis les artistes de Betty Parsons). On peut aussi ajouter les noms de Pierre Matisse pour les années cinquante (pour Dubuffet, Matisse, etc.), de Leo Castelli (pour Johns, Rauschenberg, Lichtenstein, Stella, Rosenquist, Serra), d’André Emmerich (pour Frankenthaller, Olitsky) et d’Illeana Sonnabend (pour Penck, Gilbert and George, Kounellis, Sugimoto), pour les années soixante et soixante-dix. Par la suite, Marian Goodman et Paula Cooper occuperont une place importante dans le marché de l’art dès les années 1970. Puis apparaîtront Mary Boone, Jeffrey Deitch, Pace puis Pace-Wildenstein dans les années quatre-vingt – quatre-vingt dix et pour finir, Matthew Marks, David Zwirner et Larry Gagosian dans les années quatre-vingt dix – 2000. Avec les marchands, vous avez le même problème qu’avec les artistes. A n’importe quel moment, il y a au moins trois cents galeries d’art contemporain qui s’agitent à New York. Parmi ces trois cents, vous pouvez considérer comme très importantes une cinquantaine. Parmi ces cinquante, il y a toujours une dizaine de galeries qui forme le noyau dur avec les artistes les plus importants du moment, un nombre de collectionneurs plus ou moins grand, et un pouvoir d’influence sur la presse plus ou moins important. C’est la totalité de leurs actions qui forme la scène artistique à un moment donné.

Betty Parson

Sydney Janis

Leo Castelli

Nomenclature

On observe une constante, la présence à travers les époques de trois catégories ou trois niveaux de galeries. Tout en bas de la pyramide, on trouve les petites galeries qui sont liées aux jeunes artistes. Ce sont leurs galeristes qui vont faire la visite des studios et qui vont chercher à exposer les jeunes talents. Ensuite, au milieu de la pyramide, les galeries de moyenne taille sont celles qui vont récupérer les jeunes qui se sont fait déjà remarquer, et dont la carrière démarre petit à petit. Ces galeristes vont essayer d’élargir leur marché, augmenter leur visibilité, leur donner plus de moyens et obtenir peut-être quelques expositions muséales et augmenter leurs prix. Puis tout en haut de la pyramide, apparaissent les grandes galeries qui travaillent avec des artistes très établis et dont les œuvres se trouvent souvent dans des collections importantes. Chaque niveau présente des avantages et des inconvénients liés à la personnalité du galeriste ou du marchand.

Les galeries sont toujours une affaire personnelle. Qu’il s’agisse d’une petite, moyenne ou grande structure, toute galerie est liée à la vision et aux actions d’un seul individu et elle cesse d’exister dès que l’individu n’est plus là. Je ne connais aucune exception de cas de départ d’un marchand et de la continuation des activités de la galerie sous le même nom, à moins qu’il ne s’agisse d’une famille avec des héritiers comme les Wildenstein.

Localisation géographique

A New York, la localisation géographique des galeries a évolué dans le temps suivant trois périodes distinctes. Les galeries sont d’abord apparues dans les années 1940 et jusqu’au années 1960, dans l’Upper East Side et autour de la 57e rue. C’est d’une part un endroit qui contient la plus grande concentration de gens aisés et d’autre part un quartier d’affaires. A partir de la fin des années 60, les jeunes et petites galeries ont commencé à s’installer dans Soho. Ce mouvement vers le Sud est lié à l’inflation des loyers dans l’Upper East Side et à la nécessité, pour ces galeries, de trouver de plus grands espaces afin de faire face à la taille grandissante des œuvres. Soho était prisé par les artistes, d’une part pour ses loyers commerciaux très réduits et d’autre part pour la taille des espaces de stockage qui présentaient de nombreux privilèges. Le développement du Soho se poursuit jusqu’au milieu des années 1990, moment à partir duquel la plupart des galeries commencent à migrer vers Chelsea face à l’augmentation des loyers et à la transformation progressive du quartier devenu petit à petit résidentiel et commercial. Le développement de Chelsea a commencé à partir du milieu des années 1990 et se poursuit jusqu’à aujourd’hui avec d’importantes chances pour que l’évolution continue encore une dizaine d’années avant que le mouvement ne se développe d’avantage vers le Sud et le quartier des halles (meatpacking district). Il y a eu aussi deux autres petits moments avec le lower east side dans les années 1980 puis Williamsburg dans les années 2000 mais sans véritable durée ou ancrage dans le « commercial ».

Le fonctionnement d’une galerie est pour une part régie par des relations entre différents groupes d’individus. Nous en distinguons cinq. Les galeristes sont en rapport avec les artistes, avec les collectionneurs, avec les musées et autres institutions à but non lucratif, avec la presse et pour finir avec la finance.

Le fonctionnement d’une galerie

Rapports avec les artistes

Les rapports avec les artistes peuvent présenter parfois certaines difficultés. En réalité, c’est rarement l’historien de l’art ou le critique qui trouvent et qui présentent un artiste, c’est le galeriste qui prend le risque et la responsabilité d’offrir une exposition ou deux et de faire du prosélytisme auprès des collectionneurs pendant de longues années. Cela dépend toujours de l’artiste et je dirais que c’est plus souvent le cas pour les photographes et les sculpteurs que pour les peintres, mais les galeries opèrent à travers toutes sortes d’accords et financent souvent une partie ou la totalité des productions.

Il y a eu une période pendant laquelle des contrats étaient signés entre les artistes et les galeries pour une représentation exclusive entre la fin des années 1970 et la fin des années 1980. Avant et après, ce fut très rare d’avoir des contrats écrits. Pour ce qui concerne la promotion d’un artiste, ce fut Leo Castelli qui, le premier, a distribué, promu ses artistes auprès des galeries à travers les Etats-Unis et l’Europe et qui a inventé ce système de promotion. Castelli est aussi connu pour avoir inventé ce que l’on appelle le « star system » dans le monde des arts visuels, rapprochant ainsi le statut des plasticiens celui des stars de la musique ou du cinéma. Ce système a été généralisé au début des années 1980, surtout à travers l’activité des galeristes tels Mary Boone et Jeffrey Deitch, avec des artistes comme Andy Warhol bien sûr, puis Julian Schnabel, Jean-Michel Basquiat, Keith Haring, Francesco Clemente, et un peu plus tard Jeff Koons.

Il est assez rare à ma connaissance de voir des galeristes dicter aux artistes ce qu’ils doivent produire comme travail. En revanche, il est très rare de laisser aux artistes seuls la promotion et la gestion du placement de leur travail auprès des collections et des musées. Une fois que l’artiste commence à acquérir une certaine notoriété, le marchand est très prudent pour ce qui concerne les expositions à l’étranger, que cela soit avec une galerie ou avec un musée. Un ou deux mauvais pas peuvent provoquer la fin d’une carrière avant même qu’elle ne commence. Les relations qu’un galeriste construit avec ses artistes ressemblent souvent à des liaisons amoureuses avec des hauts et des bas, des jalousies et des séparations.

Dans l’art contemporain, les galeristes courent le risque de voir des artistes arrêter de produire ou prendre une direction – c’est-à-dire créer des œuvres – qui ne sera pas appréciée par les collectionneurs, ou encore de ne pas produire suffisamment, ou tout simplement décider de faire autre chose et abandonner leur carrière. Il en va de même pour les artistes qui peuvent voir l’intérêt du marchand diminuer, une galerie peut fermer pour cause de manque de moyens.

Rapports avec les collectionneurs

Les rapports avec les collectionneurs sont à mon sens le second pilier de l’existence d’une galerie. Il existe différents types de collectionneurs. Les gens connaissent les plus grands noms mais toute galerie ne fonctionne pas avec les grands mais avec un très grand nombre de plus petits. (Scull, Tremaine, Panza di Biumo, Rockefeller, etc.) Tout se base sur la confiance et sur des relations qui se construisent à travers des très longues années.

Si durant les années quarante et cinquante, les collectionneurs américains ont prêté attention autant à l’art américain qu’à l’art européen, à partir des années 1960, leur intérêt semble plutôt dirigé vers l’art américain à proprement parler. Au même moment se développe, chez les collectionneurs européens, une curiosité et un intérêt pour l’art américain.

Le soutien pour l’art contemporain s’exprime d’abord par les femmes des familles aisées et, puis, petit à petit, par les hommes. Au début, il était plus question de décoration puis une fois les murs remplis, il est devenu nécessaire d’entreposer les œuvres quelque part. Le rôle des galeries fut et continue d’être celui de l’éducation et dans un second temps, de placement des œuvres auprès des bonnes collections.

Je doit souligner le rôle de la législation. Pour la plupart des collectionneurs d’art contemporain, les œuvres constituent des actifs dont certains vont augmenter en valeur et pourront être utilisés pour payer de leur vivant une partie de leurs impôts. Beaucoup de collectionneurs utilisent l’art contemporain comme un jeu, achètent beaucoup et tôt, avant de faire monter les valeurs et de revendre par l’intermédiaire, soit des galeristes, soit des maisons de ventes aux enchères. Il existe une batterie d’outils et de fenêtres fiscales qui vous permet d’utiliser une partie des capitaux pour les œuvres d’art et pour les établissements à but non lucratif et éducatif.

Comme New York a été pendant très longtemps l’un des plus importants centres financiers du monde, il y a une extraordinaire concentration de capitaux au sein de cette ville. La seule autre qui peut prétendre à une position équivalente et aujourd’hui dominante est Londres. Jusqu’à la fin des années 1970, les catégories professionnelles qui constituaient les rangs des collectionneurs étaient issues des milieux de la médecine, du droit, de la finance ainsi que du milieu des affaires. A partir de la fin des années 1970, l’augmentation du rôle des milieux financiers et des milieux des affaires engendre des transactions spéculatives plus importantes qu’auparavant. Le nombre de collectionneurs augmente alors de manière significative.

N’importe quelle histoire des galeries recèle une grande part d’indicible. Il y a un nombre incalculable de petites histoires dont l’ensemble finit par constituer l’histoire. Internet a bien sûr complètement révolutionné la façon dont les galeries travaillent et le nombre de gens qu’elles atteignent mais malgré tout, il est impossible de se passer du rapport personnel entre les gens. Très peu d’affaires se font sans la vision de l’objet en soi. Très peu d’affaires se passent sans l’existence d’un rapport personnel qui devient incontournable lorsque les sommes concernées commencent à devenir trop importantes.

Relations avec les musées

Les rapports des galeries avec les musées sont des rapports de synergie mais ils évoluent et ils changent avec le temps. Pour New York, le Museum of Modern Art a été l’acteur le plus important pour la promotion de l’art contemporain et ce, à partir des années 1930 ; non seulement grâce aux expositions qu’il a organisées à New York même, mais surtout, grâce à toutes les expositions qu’il a fait circuler à travers les États-Unis d’abord, puis à travers le monde entier : il s’agit de milliers d’expositions envoyées aux USA et de dizaines d’expositions dont la circulation a été organisée entre la fin de la seconde guerre mondiale et le début des années 1970. Les musées dépendent énormément des galeries pour travailler. D’une part, pour repérer les nouveaux artistes et d’autre part, pour faciliter les acquisitions.

Sybil Gordon Kantor en donne la preuve : « Barr a été aidé de façon constante par des marchands européens qui ont émigré aux États-Unis dans les années 1920 tels J.B. Newman, Pierre Matisse, Joseph Brummer, Valentine Dudensing et Karl Nierendorf. »[1]

Ou encore Michael FitzGerald dans son livre sur Picasso et le marché écrit :

« Plusieurs parmi eux étaient profondément impliqués dans les affaires du marché de large envergure. De plus, le marché n’était pas périphérique au développement du modernisme mais central à celui-ci. C’était le creuset dans lequel les réputations individuelles des artistes ont été forgées puisque les critiques, collectionneurs et conservateurs se sont joints aux artistes et aux marchands pour définir et conférer une position artistique. (…)

Dans ce programme expansif, les musées deviennent aussi bien une partie intéressante de l’entreprise risquée que le forum ultime pour l’accréditation. Comme les campagnes des artistes et des marchands sont devenues de plus en plus réussies, le nombre d’institutions réceptives à l’art moderne s’est étendu en Europe et spécialement aux États-Unis. Avec une sophistication considérable, les marchands ont étendu leurs activités pour se joindre aux directeurs et aux conservateurs dans le développement des publics autour du monde. Travaillant en général derrière la scène, les marchands et les artistes ont orchestré des expositions de musée qui ont élevé le plus important artiste du vingtième siècle au rang des maîtres modernes. »[2]

L’achat des œuvres d’un artiste ou l’organisation d’une exposition par un musée constituent la meilleure façon d’augmenter la côte et de souligner l’envergure du consensus sur l’importance de tel ou tel travail. Ceci dit, si vous regardez de près les finances des institutions muséales dans le temps, vous vous rendez compte très rapidement que les conservateurs disposent de très peu d’argent pour agir de façon sérieuse sur le marché. Ils dépendent énormément des membres des conseils d’administration qui vont acheter ou décliner des œuvres destinées aux collections du musée. En ce sens, je suis obligé de dire que le poids des conservateurs a diminué dans le temps. C’est d’une part l’administration et d’autre part les collectionneurs et donateurs qui semblent avoir pris le dessus et qui contrôlent aussi bien le programme des acquisitions que le programme des expositions. Dix millions de dollars ou plus peuvent vous permettre d’obtenir un siège au conseil d’administration d’une institution comme le Guggenheim ou le MoMA. Il va de soi qu’ensuite, vous pouvez agir d’une façon ou d’une autre pour promouvoir les artistes qui font partie de votre collection, payer pour une exposition, ou même la rétrospective d’un artiste sur lequel vous avez investi beaucoup et voir sa côte augmenter avant de capitaliser votre investissement, soit en vendant des œuvres sur le marché, soit en faisant une donation qui va vous procurer une belle réduction des impôts (si jamais vous en payez aux USA, bien sûr).

Pendant très longtemps, les galeries restaient un peu à l’arrière de la scène en aidant les conservateurs à localiser des œuvres dont ils avaient besoin pour leurs expositions et parfois en les aidant à trouver des collectionneurs pour financer l’exposition. A partir des années 1990, il y eut un déclin progressif des différents moyens de subvention des activités muséales, notamment celui des grandes compagnies comme Philip Morris. Il suffit de regarder les pages des remerciements dans les catalogues pour constater l’envergure de ce retrait. Il y eut aussi un retrait des institutions publiques. Les villes, les états ou le gouvernement fédéral se focalisent désormais beaucoup plus sur la construction de bâtiments et beaucoup moins sur les activités qui n’ont qu’une visibilité temporaire. De ce fait, tous les musées ont été obligés à chercher et à obtenir du financement auprès des galeries. C’est le cas de deux exemples récents : la rétrospective de Richard Prince au Guggenheim et celle de Takashi Murakami au MoCA de Los Angeles.

Vous trouverez des indications à travers différents articles, dans les journaux des années 1970 ou des années 1980. Les années 2000 ont été celles qui ont vu tomber tous les masques. De ce fait, mais aussi à cause de l’impossibilité qui en a résulté pour les conservateurs de faire leur travail sans se laisser forcer la main, les musées ont perdu une très grande partie de la crédibilité qu’ils avaient dans l’instauration des valeurs artistiques ou les valeurs en histoire de l’art. Comme rien ne reste caché – enfin presque –, les galeries se sont petit à petit substitué au rôle des musées, aussi bien à travers le gigantisme de leurs espaces d’exposition qu’à travers les publications extraordinairement savantes et souvent de qualité.

Rapports avec la presse

Pour ce qui concerne les rapports avec la presse et la critique, il y eut une longue période pendant laquelle les critiques faisaient la pluie et le beau temps, surtout pendant les années 1940 et 1950, je pense notamment à Clement Greenberg et à Harold Rosenberg. A partir des années 1960, le déclin du rôle des critiques commence à se faire sentir et se poursuit jusqu’à aujourd’hui. Cela est dû à l’augmentation du nombre d’historiens de l’art qui commencent à s’agiter dans les milieux journalistiques mais aussi au développement du nombre de magazines qui traitent de l’art contemporain. New York est sans doute un endroit d’une créativité incroyable au niveau de la presse artistique mais ce milieu n’attire que des gens qui ont une fortune suffisamment importante pour s’en sortir avec des revenus ridicules. A partir de l’avènement de l’ère internet, il y a bien sûr une explosion de sites qui vient s’ajouter à la presse écrite quotidienne ou mensuelle qui contribue d’avantage au déclin quasi-total de la critique pour le marché. D’une façon ou d’une autre, très peu de ventes dépendent des bons ou mauvais mots d’un critique car après tout, les gens qui ont la capacité d’acheter n’ont absolument pas le temps de lire et de se faire influencer par les différents auteurs du moment.

Par ailleurs, il ne faut pas se cacher derrière son doigt, c’est le marché qui permet aux magazines de survivre en payant pour les publicités. Il suffit de comparer l’espace pris par la publicité dans Artforum durant les années 1970 et celui qui lui est consacré dans les années 2000 pour s’en rendre compte. Les magazines, en dehors de n’importe quelle ligne éditoriale, sont obligés de rendre l’ascenseur aux marchands et galeristes qui payent pour les publicités en publiant des comptes rendus des expositions. Là aussi, les choses sont très claires et il y a très peu de sentimentalisme. Vous pouvez évidemment utiliser tel ou tel article pour illustrer la notoriété d’un artiste, et un article dans un magazine peut conduire directement ou dans le temps à la vente d’une ou plusieurs pièces mais cela reste exceptionnel. Ce qui compte beaucoup plus aujourd’hui, sont les catalogues d’exposition publiés par les galeries – cela a toujours compté – et surtout les catalogues des musées qui sont souvent de véritables outils pour la promotion et la vente. A tout cela, je dois ajouter deux parenthèses. La première concerne le New York Times qui continue à jouer un rôle primordial pour la promotion de l’art contemporain d’une façon qui n’a été égalée qu’au Royaume Uni mais dans un style beaucoup plus hostile à l’art contemporain. Une deuxième parenthèse consiste à rappeler que la presse continue à être un outil de communication indispensable. En dehors des invitations personnelles pour annoncer les expositions, la presse mensuelle fut, est et sera le meilleur moyen pour les galeries d’annoncer les expositions à venir et d’offrir une image du travail des artistes.

Un dernier élément est à préciser, concernant les foires et les ventes aux enchères qui jouent un rôle très important pour les galeries à New York City et partout ailleurs. C’est à partir des années 1980, peut-être avant, que certaines foires deviennent incontournables. La Fiac a joué un rôle primordial pendant longtemps mais les années 1990 et 2000 ont été dominées par la foire de Bâle. C’est l’endroit par excellence pour voir en un seul lieu ce qui se passe sur le marché.

Pour ce qui concerne les ventes aux enchères, c’est progressivement à partir des années 1970 qu’elles introduisent et séparent la vente de l’art d’après-guerre. Les ventes contribuent non seulement à prendre la température du marché mais aussi à définir les prix. C’est le seul endroit où les choses sont publiques alors que, comme vous le savez bien, des galeries ne vous donneront jamais de comptes sur ce qu’elles vendent.

Enfin, et c’est plus un constat qu’autre chose. Nous vivons désormais dans un monde où la richesse est dispersée. L’art chinois, l’art indien commencent à avoir leur importance et font des prix sérieux et parfois même invraisemblables. New York continue d’être un endroit spécial et majeur mais à mon sens il n’y a plus de capitale, mais une multiplicité de centres qui donne partout l’impression de manquer quelque chose…

Georges Armaos a étudié l’histoire de l’art contemporain et la muséologie à l’Université Paris I-Sorbonne. Il a soutenu sa thèse en 2002 : Une étude comparative du Musée National d’Art Moderne au Centre Pompidou et du Museum of Modern Art à New York. Depuis 1995, il rédige des articles, des essais et donne des entretiens à des revues d’art et de critique en Grèce, en France et au Royaume Uni, sur l’art contemporain, l’architecture et le design. Depuis 2003, il a travaillé dans le marché de l’art contemporain à Paris (Galerie Xippas), Los Angeles (Christopher Grimes Gallery) et New York. Il travaille actuellement pour la Gagosian Gallery à New York.