La tradition a souvent voulu donner le dernier mot à l’écrivain : depuis l’Antiquité, avec Philostrate, parce que la critique était censée dépasser les apparences en dégageant un sens et une morale quand l’artiste était soupçonné de ne faire que représenter des formes par d’autres formes. Régulièrement, les artistes ont remis en cause cette conception en imposant leur vue et l’idée que les médiateurs empêchent de voir les œuvres et de les apprécier comme elles devraient l’être. Ils ont régulièrement mis en crise les hiérarchies : au début du 20e siècle en particulier, les avant-gardes ont non seulement bouleversé les formes mais aussi la façon dont elles étaient apprises, présentées, vendues, commentées. Ainsi, nous dit Olga Medvedkova, dès 1901, Kandinsky s’en prend violemment à la critique, et plus généralement à tous les médiateurs accusés de parasitisme. Elitza Dulguerova, révèle quant à elle la puissance du cas de Tatline avec son Exposition futuriste Magasin à Moscou en 1916 qui remet en cause les règles de la scène artistique en matière d’économie de l’art.

Ces deux recherches très originales nous révèlent un aspect majeur de la fonction critique des artistes non pas étrangers à la politique de l’art mais agents actifs de sa mise en œuvre.

Laurence Bertrand Dorléac

Séminaire du 14 mai 2009

Magasin : la négociation de la valeur d'exposition à l'époque des avant-gardes russes*

Elitza Dulguerova

Le malaise de l’exposition

Fig.1. Alexandra Exter devant les tableaux de Nadejda Oudaltsova à l’exposition Magasin, Moscou, 1916.

« Les sensations artistiques que notre époque a su préserver vont être systématiquement détruites par les expositions. […] L’histoire de l’image s’achève ici. […] l’objet divin, l’image est devenue l’expression quelconque d’un moment d’égarement, futile et éphémère. L’église s’est changée en kermesse, les fidèles en de frivoles bavards . »[ref]Julius Meier-Graefe, « Les institutions de l’art, hier et aujourd’hui » [1904], trad. fr. dans Charles Harrison et Paul Wood (dir.), Art en théorie 1900-1990, Paris, Hazan, 1997, p. 90.[/ref]

Au-delà des grandes expositions d’art issues de la tradition des Salons, ce constat de l’historien de l’art Julius Meier-Graefe englobait le phénomène général de l’exposition temporaire comme institution d’art emblématique de la modernité capitaliste qui, en transformant les modes de circulation, diffusion et réception des œuvres, affectait la définition des pratiques artistiques et bouleversait la notion même d’œuvre d’art. Indice ostensible de la diversification des pratiques artistiques et de leurs publics respectifs, ainsi que de la croissante contiguïté entre œuvres d’art et marchandises commerciales, l’exposition devint une cible privilégiée de critiques au tournant du XXe siècle. Il ne serait pas exagéré de dire que cette contrainte socioéconomique moderne exemplifiait alors, aux yeux de plusieurs artistes et critiques, la crise de l’autorité symbolique de l’art.

En Russie, ces préoccupations se faisaient sentir d’autant plus fort que l’exposition temporaire de groupe demeurait la forme dominante de présentation de l’art, en l’absence tant de structures plus grandes de type « Salon » que de système marchand-critique établi. Les expositions des artistes russes d’avant-garde dans les années 1910 s’inscrivaient donc dans un format préexistant, mais en secouaient les conventions par l’exploitation de sa temporalité implicitement événementielle et par l’adoption de diverses pratiques d’intervention dans l’espace public (manifestes, débats provocateurs, extension de l’exposition vers l’espace médiatique).

Fig. 2 Pavel Kouznetsov, Naissance, 1906, pastel sur toile, 73 x 66 cm, Moscou, Galerie nationale Tretiakov.

L’exposition Magasin organisée par Vladimir Tatline du 19 mars au 20 avril 1916 présenta 95 œuvres post-cubistes de treize artistes dans les locaux d’un magasin vacant dans le centre-ville de Moscou (fig. 1)[ref]Ses participants étaient Lev Bruni, Alexandra Exter, Valentin Ioustitski, Ivan Klioune, Kazimir Malevitch, Alexeï Morgounov, Nadejda Oudaltsova, Vera Pestel’, Lioubov Popova, Alexandre Rodtchenko, Vladimir Tatline, Sofia Tolstaïa, Marie Vassilieff. Pour une reproduction du catalogue, cf. Larissa Jadova (dir.), Tatline, Paris, P. Sers, 1990. [/ref]. Tout en poursuivant la tradition des expositions futuristes, elle s’en distinguait par le peu de travail discursif à l’adresse du public et de la presse. Magasin offrit néanmoins une tentative particulièrement audacieuse de repenser, à partir du lieu où l’art se donne à voir, les conventions de sa perception et appréciation, les distinctions entre œuvres d’art, objets quotidiens et marchandises dans l’économie de l’art capitaliste, ainsi que le rôle de l’exposition. Alors que les croyances en l’économie magique du contact avec l’œuvre d’art dominaient encore les attentes de la plupart de critiques et artistes à l’égard de l’art, Magasin faisait la démonstration – par le choix du titre et du lieu, par la sélection des œuvres – que les conditions socioéconomiques devaient être considérées en dialogue et non en opposition avec les pratiques artistiques. Pour comprendre sa provocation, il faut d’abord situer les attitudes existantes envers l’exposition temporaire qui, tout en reconnaissant en elle une nouvelle institution de l’art, tendaient à minimiser, voire à contenir, sa part commerciale : soit en soulignant la part spirituelle de l’art, soit en traçant une distinction claire entre valeur artistique et valeur marchande.

La promesse de l’« exposition-chapelle »

Dans la quête d’une alternative viable aux « méfaits » de l’exposition commerciale, les discours critiques avaient forgé la figure paradoxale de l’« exposition-chapelle », que l’on retrouve dans ce compte rendu de l’exposition symboliste La Rose bleue de 1907 :

« Pendant longtemps, l’art était nommé temple. Maintenant nous parlons des chapelles de l’art. Chaque nouveau groupe d’artistes – une nouvelle chapelle, pour peu de gens. N’est-ce pas parce que le temple s’est transformé en bazar de rue ?

« La Rose bleue » – c’est une belle exposition chapelle. Pour très peu de gens. D’autant plus loin du sacrilège des « commerçants dans le temple ».

Clarté. Silence. Et des tableaux – comme des prières. Timides ou maladroites, trop solitaires ou insuffisamment pieuses, mais prières… »[ref]Sergueï Makovski, « Goloubaïa roza » [La Rose bleue], Zolotoe rouno, no 5, 1907, p. 25.[/ref]

Fig. 3 Nadejda Oudaltsova, Restaurant, 1915, huile sur toile, 134 x 116 cm, Saint Pétersbourg, Musée russe.

Ces quelques lignes formulaient un souci majeur de la critique d’art russe : comment, alors que le nombre de sociétés et groupes d’artistes augmentait sans cesse, alors que les circuits de production et distribution de l’art s’élargissaient et que les publics s’éparpillaient, retrouver un concept unifié d’art qui donnerait lieu à des expériences unifiantes pour le public? L’« exposition-chapelle » convertissait la contrainte socioéconomique grâce à la cohérence formelle et thématique d’un ensemble restreint d’œuvres (dans La rose bleue, la technique impressionniste indéterminée évoquait l’immatérialité insaisissable des mystères représentés, cf. fig. 2) ; mais surtout, elle faisait converger l’expérience artistique et religieuse et pouvait ainsi créer les conditions d’une communion des visiteurs. « L’exposition-chapelle » palliait ainsi un autre danger moderne qui accompagnait la désacralisation de l’art et son devenir-marchandise : l’individualisme, que le critique Alexandre Benois avait en 1906 qualifié de « hérésie artistique », justement parce qu’il échouait à créer les conditions d’une expérience partagée pour le public de l’art.

De la distinction entre magasin d’art et exposition

Une manière plus laïque de contenir les effets de la contrainte expositionnelle sur les œuvres d’art fut de définir les caractéristiques de l’exposition publique et de délimiter celle-ci, par son usage, des contextes plus commerciaux de présentation de l’art. La revue critique Apollon pouvait ainsi reprocher au Bureau artistique de Nadejda Dobytchina, première galerie privée moderne à Saint-Pétersbourg, de frôler l’exposition et de ne pas respecter son territoire professionnel : « pourquoi son magasin (quand bien même il soit gentiment et attentivement arrangé) publie-t-il un catalogue payant et perçoit des frais d’entrée, essayant de ressembler non pas à ce qu’il est en réalité, soit un magasin, mais à une exposition ? »[ref]Anon., « Postoïannaïa vystavka khoudojestvennogo biouro N. E. Dobytchinoï » [L’exposition permanente du bureau artistique de N. E. Dobytchina], Apollon, no 8, 1913. [/ref] Si l’exposition comme le magasin d’art faisaient partie des circuits de distribution de l’art, les valeurs dont ils dotaient les œuvres ne se comptabilisaient pas de la même façon. Le prix d’entrée garantissait la fonction publique de l’exposition et les œuvres pouvaient devenir « non passibles d’exposition publique » – selon l’expression d’un critique au sujet des expositions futuristes – si elles contrevenaient à l’accumulation de capital symbolique[ref]L. S-ii, « Iz tekouchtchéï jizni » [De la vie courante], Petrogradskie vedomosti, no 288, 30 décembre 1915. Sur le rapport au temps face aux œuvres d’art, cf. Eric Michaud, « Capitalisation du temps et réalité du charisme », dans P. Encrevé et R.-M. Lagrave (éd.), Travailler avec Bourdieu, Paris, Flammarion, 2003, p. 281-288.[/ref]. La valeur artistique était donc fondée sur la capitalisation du temps passé devant l’œuvre dans un contexte public, ce qui justifiait la perception d’argent pour la vue d’expositions; la valeur marchande ne concernait quant à elle que le bien destiné à l’acquisition dans le contexte privé des « magasins » d’art. Même en l’absence de références ouvertement religieuses, la valeur de l’art demeurait fondée sur une économie magique du contact avec l’œuvre, que les expositions publiques se devaient de garantir.

Une « austère vitrine de choses »

Fig. 4 Ivan Klioune, Ozonateur, 1914, huile sur toile, 75×66 cm, Saint-Pétersbourg, Musée russe.

L’exposition organisée par Tatline en 1916 déstabilisait autant la croyance en l’« exposition-chapelle » que les distinctions établies entre valeur artistique et marchande.

En plus de la référence tautologique au lieu de sa tenue (un choix qui trahissait également la pénurie de locaux d’exposition à Moscou), l’intitulé Magasin était redondant avec les thèmes et matériaux quotidiens des œuvres exposées. Les dessins, tableaux et assemblages post-cubistes représentaient la modernité quotidienne des lieux urbains (fig. 3) et des innovations techniques (fig. 4) ; ils la présentaient aussi, par le recours à des matériaux anodins tels que le verre, le bois non-traité ou le métal (fig. 5 et 6).

De telles œuvres étaient à l’époque soit ignorées par la critique comme n’appartenant pas au domaine de l’art (Alexandre Benois), soit vues comme l’épitomé de la crise de l’art russe moderne. Pour Iakov Tougendkhold, par exemple, les contre-reliefs de Tatline ne relevaient plus de l’expérimentation avec l’art comme procédé, mais signaient le retrait ultime dans un monologue individualiste qui n’était plus de l’art puisqu’il ne donnait aucun fondement commun pour une expérience partagée. En 1915, son article, « Dans l’impasse de fer », avait reproché à Tatline d’abattre la différence entre représentation et présence, de replacer la quête cubiste de la représentation de contrastes de formes, volumes et textures (faktoura) par la présence des formes, volumes et textures des matériaux utilisés (fer, verre, aluminium, goudron, cf. fig. 6). Leur seule valeur matérielle les confinait, selon Tougendkhold, à n’être que « l’austère vitrine noire-grise-et-blanche des choses de Tatline »[ref]Iakov Tougendkhold, « V jeleznom toupike (po povodou odnoï moskovskoï vystavki) » [Dans l’impasse de fer (au sujet d’une exposition moscovite)], Severnye zapiski, no 7-8, juillet-août 1915, p. 105. Je souligne.[/ref].

La stratégie de Tatline

Fig. 5 Sofia Dymchits-Tolstaïa, Relief de verre, ca. 1920, Matériaux mixtes sur verre, cadre en acier, 24×17,5×5 cm, New York, Rosa Esman Gallery.

Le choix de Tatline, lors de Magasin, de réunir des toiles et assemblages futuristes et cubistes dans un local commercial, sous un titre tautologique, manifestait sa volonté de penser ensemble l’art et le marché sans pour autant « réduire » les œuvres à des marchandises. Cela le plaçait dans une position à part de la majorité de ses contemporains, y compris de Mikhaïl Larionov, ce Marinetti russe, pour qui le marché n’était qu’un mal nécessaire à la survie de l’art.

Cette revendication de la continuité fut très cohérente avec la pratique artistique de Tatline dont le respect des matériaux l’amenait à les utiliser tels quels, sans les altérer ni les sublimer dans une représentation. La forme de chaque assemblage était déterminée par les spécificités de chaque matériau et sa rencontre avec les autres matériaux[ref]Cf. Maria Gough, “Faktura. The Making of the Russian Avant-Garde”, RES, no 36, Autumn 1999, p. 32-59.[/ref]. Ce souci de travailler avec les paramètres et les caractéristiques de l’environnement fut l’un des points de désaccord majeurs entre Tatline et Malevitch dont le projet suprématiste visait, au contraire, à traduire l’expérience du monde dans un langage pictural codifié. Et si Malevitch fut invité à participer à Magasin, c’était à la condition de ne pas y montrer des tableaux suprématistes. L’attitude matérialiste de Magasin qui étendait les préoccupations de Tatline à l’échelle de l’exposition peut ainsi être lue comme une riposte à La Dernière exposition futuriste de tableaux 0,10 (zéro-dix) tenue trois mois plus tôt à Petrograd.

Or, si Tatline déjouait les usages reliés à l’exposition et au magasin, il ne dénouait pas leur relation mais optait pour une stratégie de l’indétermination. Bien que moins connue que le manifeste visuel du suprématisme de Malevich à 0,10, cette approche était à la fois audacieuse et fragile, et dérangeait tant les critères habituels d’évaluation des œuvres que les croyances dans les lieux de l’art et leur fonction.

En effet : une exposition intitulée « Magasin », se tenant dans les locaux d’un magasin et montrant des choses qui n’étaient pas de l’art contrevenait à l’économie religieuse de l’« exposition-chapelle ». Elle n’était pas un « magasin d’art », puisque les conditions institutionnelles réunies étaient celles de l’exposition publique. Un critique suggéra que c’était une exposition dont le local était « aménagé comme » un magasin, méconnaissant ainsi, par cette figure de représentation, la portée du geste de Tatline : faire une exposition dans un magasin, et non pas la mettre en scène.

Une utopie matérialiste de la continuité

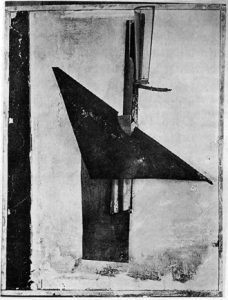

Fig. 6 Vladimir Tatline, Relief pictural année 1915, 1915, Bois, plâtre, goudron, verre, feuilles de métal, 110×85 cm (matériaux estimés; œuvre disparue).

Magasin rejoignait les contre-reliefs et autres assemblages de Tatline dans ce que Viktor Chklovski allait appeler, en 1920, l’utopie d’un « monde ininterrompu » : autrement dit, d’une conception de l’art comme manière d’actualiser la vie quotidienne (byt), plutôt que de la rejeter. Pour Chklovski, le projet de Tatline avait l’ambition et se donnait les moyens de produire « un nouveau monde sensible » qui ne s’opposerait pas au monde extérieur. Mais dans cet hommage à la continuité, le théoricien discernait de façon très lucide une part utopique et irréalisable :

« Je ne sais pas si Tatline a raison ou tort. Je ne sais pas si les feuilles de fer-blanc pliées de ses élèves se déploieront un jour sur le contre-relief forgé du nouveau monde. Je ne crois pas au miracle, c’est la raison pour laquelle je ne suis pas un artiste[ref]Victor Chklovski, « O faktoure i kontrrel’efakh », Jizn’ iskousstva, 20 octobre 1920; trad. fr. « Sur la texture et les contre-reliefs », dans La marche du cheval, Paris, Champ Libre, 1973, p. 98-99 (traduction modifiée).[/ref]. »

La tentative de Tatline d’organiser une exposition de groupe faisait partie, bien qu’avant la révolution, de la même utopie (ce qui expliquerait peut-être pourquoi elle fut un échec pratique, en termes de couverture médiatique, de visites, et de ventes). Mais surtout, Magasin montre que des artistes modernes comme Tatline avaient la conscience que l’exposition était une condition pour voir, percevoir, comprendre et se souvenir de l’art en train de se faire, et que l’expérience dans laquelle étaient perçues les œuvres dépendait des conditions de monstration, circulation et diffusion marchande de l’art.

Bibliographie

Bätschmann Oskar, The Artist in the Modern World. The Conflict Between Market and Self-Expression, Cologne, DuMont Buchverlag, 1997.

Benois Alexandre, « Khoudojestvennye iéresi/Les hérésies dans l’art », dans Zolotoe rouno/La Toison d’or, Moscou, no 2, 1906, pp. 80-88 (publication bilingue).

Chklovski Victor, La marche du cheval, Paris, Champ Libre, 1973.

Dulguerova Elitza, L’exposition d’avant-garde comme utopie de l’espace public, thèse de doctorat, Paris/Montréal, EHESS/Université de Montréal, 2006.

Gough Maria, “Faktura. The Making of the Russian Avant-Garde”, RES, no 36, Autumn 1999, pp. 32-59.

Jadova Larissa (dir.), Tatline [1984], Paris, P. Sers, 1990.

Makovski Sergueï, « Goloubaïa roza » [La Rose bleue], Zolotoe rouno, no 5, 1907, pp. 25-28.

Michaud Eric, « Capitalisation du temps et réalité du charisme », dans P. Encrevé et R.-M. Lagrave (éd.), Travailler avec Bourdieu, Paris, Flammarion, 2003, pp. 281-288.

Tougendkhold Iakov, « V jeleznom toupike (po povodou odnoï moskovskoï vystavki) » [Dans l’impasse de fer (au sujet d’une exposition moscovite)], Severnye zapiski, no 7-8, juillet-août 1915, pp. 102-111.

Elitza Dulguerova est maître de conférences à l’Université de Paris I – Panthéon-Sorbonne. Elle est titulaire d’un doctorat conjoint en histoire de l’art de l’École des hautes études en sciences sociales et de l’Université de Montréal et a été, en 2008-2009, boursière post-doctorale à l’Université Stanford. Sa thèse, Usages et utopies : l’exposition dans l’avant-garde russe prérévolutionnaire (1900-1916), paraîtra prochainement aux éditions des Presses du réel. Elle travaille sur l’histoire sociale de l’art et l’histoire des idées à l’époque des avant-gardes historiques, ainsi que sur la théorie de l’exposition comme enjeu artistique et social dans l’art du XXe siècle. Ses récentes publications comprennent : « De l’hétéronomie de l’art moderne », dans M. Froger et J. E. Müller (dir.), Intermédialité et socialité, Münster, Nodus Publikationen, 2007, p. 39-50; « L’exposition : un espace public contingent chez les avant-gardes historiques (1910-20) », dans É. Caillet et C. Perret (dir.), L’art contemporain et son exposition (2), Paris, L’Harmattan, 2007, p. 71-85; « L’art autonome in situ. Pensée de l’exposition chez Mikhaïl Larionov (Moscou, 1913) », Kritische Berichte, vol. 33, no. 3, 2005, p. 28-39.

* Des variantes de ce texte furent présentées au Centre d’études russes, est-européennes et eurasiennes (CREEES) et au Département d’art et d’histoire de l’art de l’Université de Stanford. Je tiens à remercier Robert Wessling et particulièrement Maria Gough, ainsi que le public pour leurs commentaires.