« Tout est chez nous comme dans une foire » écrit le stoïcien Epictète, « on y amène des bêtes de somme et des bœufs pour les vendre et la plupart des hommes y sont acheteurs ou vendeurs. Mais un petit nombre d’entre eux viennent à la foire comme à un spectacle, pour voir comment cela se passe, pourquoi cette foire, qui l’a instituée et à propos de quoi elle a été.[ref]Epictète (Hiérapolis, 50, Nicopolis, 125 ou 130), Entretiens, II, Pleïade, pp. 916-917.[/ref] »

Raconter la foire avant de partir, c’est aussi le rôle de l’historien de l’art qui s’intéresse au marché: nos séminaires de cette année seront largement consacrés aux économies alors que les événements renvoient déjà au passé un certain nombre de modalités liées à la financiarisation croissante du monde de l’art.

Nous commençons par l’exposition sur l’argent d’Elizabeth Lebovici et de Caroline Bourgeois parce qu’elle nous permet d’entrer dans le sujet par les œuvres qui ont été depuis une trentaine d’années largement occultées au profit de leur valeur financière : l’euphorie a décuplé la possibilité de les oublier au profit du « marché » qui avait fini par être considéré comme le maître de cérémonie. Tobias Meyer, expert chez Sothebys, aurait déclaré que « l’art le meilleur est le plus cher, parce que le marché est très intelligent » (Le Journal des arts, printemps 2008).

La qualité de cette présentation au Plateau, faite avec les moyens du bord, ouvrait sur des questions essentielles en montrant à quel point les artistes ont travaillé sur les liens économiques, jusqu’à fonder leur propre entreprise.

Laurence Bertrand Dorléac

Séminaire du 9 octobre 2008

L'argent au plateau

Elisabeth Lebovici

Caroline Bourgeois

Au moment où nous intervenons, le 9 octobre 2008, dans le cadre de ce séminaire, la situation n’est manifestement pas celle d’il y a trois mois, le 15 juin 2008, lorsque l’exposition L’Argent a ouvert au FRAC Ile de France/le Plateau à Paris.

En quelques jours de septembre, la banque Lehman Brothers a demandé et n’a pas obtenu une protection contre la faillite ; le groupe d’assurance AIG fut sauvé à la dernière minute par la Réserve Fédérale. Et les géants de la finance dont Merrill Lynch et Halifax Bank of Scotland ont été contraints à la vente à des compétiteurs. Les commentateurs ont commencé de comparer la situation économique à la Grande Dépression de 1929 … La crise financière américaine a fait tache d’huile jusqu’aux marchés et banques européens puis mondiaux et la récession semble inévitable.

Les éléments de la crise financière américaine étaient connus : prêts inconsidérés pour l’accession à la propriété à des ménages non solvables, titrisation et diffusion dans l’économie des prêts les plus risqués, retournement du marché immobilier américain et effet boule de neige du manque de confiance entre agents financiers, assèchement des prêts interbancaires et du crédit dans l’économie. Les mécanismes pouvaient-ils être anticipés ? Cette crise marque-t-elle l’échec des politiques monétaires depuis les années 1980 et, en particulier, du « nouveau consensus » érigé au rang de fondement intellectuel des banques centrales modernes ?

Il n’est pas inintéressant de s’intéresser, dans ce contexte, aux valeurs de l’art. En effet, certaines corrélations ont parfois été observées entre les prix de l’art et ceux de l’immobilier dans les métropoles, par exemple. Nombre d’auteurs ont insisté, ces dernières années, sur l’importance des « hedge funds » (fonds d’investissement) dans l’achat et la revente rapide de l’art contemporain. Surtout l’art contemporain. Car c’est dans ce domaine que les prix ont grimpé de 132% entre le 1er juillet 1991 et le 1er juillet 2008, soit cinq fois plus que ce que l’on observait dans les autres secteurs du marché, comme la peinture ancienne ou l’art moderne.

On a pu observer également que le marché mondial de l’art fut en forte hausse en 2007, selon le rapport annuel des marchés mondiaux Cyclope : le chiffre d’affaires du marché des enchères, estimé à 15 milliards de dollars, aurait augmenté l’an dernier, à périmètre constant, de 37% par rapport à 2006. C’est du côté de la Chine (pesant selon certaines estimations 20% du marché mondial de l’art contemporain) et des oligarques russes qu’ont certainement été occasionnés ces chiffres à la hausse ; d’ailleurs, les ventes d’art asiatique organisées d’habitude à Londres et New York, ont été augmentées de ventes réalisées à Hong Kong, à Pékin et à Shanghai. Puis, il faut compter désormais avec les artistes chinois qui ont fait irruption, en masse, dans le hit-parade des records : trois d’entre eux figurent dans le « top ten 2007 » et dix ont vendu des œuvres au-delà du million de dollars.

Que réserve désormais le marché de l’art ? Peut-on croire à son isolement et à son autonomie ? Les nouveaux marchés de la Chine et de la Russie peuvent-ils compenser le retrait des acheteurs occidentaux, alors que les bourses asiatiques sont en train de plonger à leur tour ? Il est notoire que la corrélation entre marchés financiers et celui de l’art n’est pas immédiate et que ce dernier met un peu plus d’un an à réagir ; les premiers mauvais chiffres ne seraient donc qu’une première réaction à la crise des « subprimes » de l’an dernier, selon le journal The Art Newspaper …

En tout cas, le 15 septembre, soit le lundi noir pour la finance mondiale, l’artiste britannique Damien Hirst récoltait 89 millions d’euros. En deux jours, la vente aux enchères organisée par Sotheby’s à Londres de 223 œuvres récentes de l’artiste britannique a rapporté 139,2 millions d’euros, un record pour une vente dédiée à un seul artiste, loin devant Picasso.

Considérée par l’artiste comme une mini-rétrospective, cette vente exceptionnelle avait également ceci de particulier qu’elle s’offrait le luxe de constituer un événement « déclaratif ». En effet, la vente aux enchères regroupait des œuvres jamais exposées jusqu’alors, directement issues de l’atelier, de la fabrique de l’artiste sans passer par un intermédiaire. Cela constituait une première pour la célèbre maison de ventes qui n’avait jamais proposé, depuis sa création en 1744, de vente directe d’un artiste. Pour l’artiste, c’était « tout bénèf » ! Damien Hirst, qui n’est pas passé par une galerie d’art, a supposément « économisé » 40- 50 % de commission en percevant la quasi-totalité du produit de la vente. Certains critiques avaient évoqué le risque qu’en proposant autant d’œuvres d’un coup, il ne fasse baisser sa côte : mais Hirst a décroché un nouveau record avec le clou de la vente, Le Veau d’or, emporté pour 12,9 millions d’euros.

Reçue, dans le monde de l’art, comme une provocation et un scandale, la « vente Hirst » peut être analysée autrement, et d’abord, comme la continuation d’une série de projets artistiques visant à questionner ou à mimer des phénomènes économiques, voire comme la continuation du « recouvrement » du champ de l’esthétique par celui de l’économie politique, projet qui pourrait peut-être définir, aussi bien que d’autres, l’art post-moderne.

Il faut, préalablement, remarquer une chose très simple : parmi les formes d’expression culturelles (penser à la musique, au théâtre, à la danse, même à la littérature…) , les arts visuels sont effectivement un domaine où l’argent est visible, sinon montré ; et pas seulement dans l’ostentation d’une Marie-Antoinette au Château de Versailles. L’argent a souvent été problématisé dans ou par les œuvres d’art. Depuis le début de la peinture occidentale, la monnaie est figurée, pesée, voire représentée (par le choix d’une couleur plutôt qu’une autre, en fonction de son coût, etc.), de même que la relation, directe ou indirecte avec le payeur. Des artistes ont scruté les écus et se sont interrogés sur les différents organismes du marché de l’art. L’argent n’est pas qu’une iconographie et d’autres artistes ont proposé un circuit économique alternatif, ou se sont transformés en chercheurs en économie, constituant l’art comme laboratoire…Ces dernières années, l’indexation des prix de l’art sur ceux du luxe et l’influence de plus en plus sensible du privé (collectionneurs, trustees, mécènes…) dans les manifestations publiques ou officielles a, sans doute, transformé durablement le « système marchand-critique » mis en place à la fin du XIXe, siècle pour accompagner la nouvelle esthétique, alternative au goût officiel. De sorte que les medias ont pratiquement cessé de produire un discours d’évaluation des œuvres, qui ne prenne pas en compte l’évaluation du marché ou les terminologies-marketing de la communication.

Il nous faut sans doute remonter un tout petit peu le temps, jusqu’à il y a presque trois ans et la foire de Miami, satellite de celle de Bâle, dont l’une d’entre nous rentra abasourdie par la toute puissance de l’événement, où se produisait, littéralement, une « ville-foire » presque entièrement dédiée à la spéculation sur l’art contemporain, ou du moins à sa mise en scène. Peu de manifestations (« La Couleur de l’Argent », au Musée de la Poste à Paris) avaient été consacrées à ce thème…D’où l’idée d’une exposition : l’argent, une exposition entreprise à deux pour et avec l’espace du Plateau, un centre d’art opéré par des fonds publics, à Paris, dans le XIXè arrondissement.

Il s’agissait pour nous de ne pas redonder et donc de nous éloigner d’une exposition « sur le marché de l’art » , comme des artistes qui « font » le marché (Koons, Hirst, Murakami, Cai Guoqiang, Zheng Fanshi, Liu Xiaodong, etc.). Nous avons éliminé cette hypothèse d’emblée. Une seule vidéo, dans L’argent, est ainsi venue parler des cotes et de l’investissement dans le marché de l’art, un « trailer », une mise en bouche réalisée pour la chaîne de télévision arte , dont la réalisation définitive, à ce jour, n’a pas eu lieu.

Notre première opération fut de nous informer frontalement sur les façons dont les artistes « parlent » d’argent, avec leurs travaux (et non dans leur vie propre) ; et donc, de demander aux artistes d’abord, comment ils ou elles abordent ces questions dans leur travail. Cette recherche s’est concrétisée par une exposition en deux ou plutôt trois temps et espaces : 1) le temps et l’espace de la compilation, des archives et de la lecture avec une vaste documentation réunie sur des œuvres historiques ou trop éloignées géographiquement, dont le prêt était impossible pour une institution et un espace comme le Plateau. 2) L’accrochage d’œuvres prêtées, le plus souvent depuis Paris ou récupérables facilement. 3) Enfin, durant le temps de l’exposition publique, un certain nombre de performances (Annette Messager, Tania Bruguera, Cesare Pietroiusti), de moments de rencontre (avec des critiques, avec Société Réaliste, avec le site web Poptronics et des artistes du Net, avec les actionnaires de Ouest-Lumière, avec la Biennale de Paris et son « Amicale »), d’entretiens filmés et surtout d’apports inédits ou spontanés d’artistes qu’on ne connaissait pas encore, sont venus enrichir l’exposition.

Une exposition est forcément faite de décisions et d’une sélection subjective et un accrochage, que nous assumons. Deux éléments de réflexion, pour infirmer cette déclaration d’ordre général. D’abord, l’argent, sujet de notre exposition, est évidemment partie prenante de cette exposition comme de toute exposition. De nos jours la discussion du budget d’une exposition concerne moins les choix artistiques que les postes de transport et des valeurs d’assurance (nous avons pu observer que durant l’exposition, certaines œuvres exposés ont vu leur valeur d’assurance croître de façon exponentielle, en accord avec les « nouveaux prix » des artistes sur le marché après la foire de Bâle). De sorte qu’une exposition sur l’argent est aussi, dans les conditions que nous avons pratiquées, une exposition avec peu d’argent, pas assez pour nous permettre de publier un catalogue… Deuxième remarque, nous avons essayé d’intégrer dans cette exposition, des propositions qui nous semblaient « importantes » ou « intéressantes », remettant en question, précisément, nos présupposés d’évaluation esthétiques. Enfin, nous avons, volontairement ou involontairement, choisi de montrer des œuvres ou des propositions « matérialisées », plus que des travaux dématérialisés, suivant sans doute ici la logique d’un programme donné à l’avance, qui prend en compte l’institution et sa pédagogie. Nous avons demandé à Annick Rivoire avec son site Poptronics, de prendre soin de débrouissailler la question de l’économie du Net et des possibles dérivations qu’y construisent des projets d’artistes — avec le souhait que d’autres expositions, différentes, se construisent ailleurs et autrement.

Notre présentation inclut quelques images… que nous n’avons pas exposées.

1. Introduction

Serge Gainsbourg brûle un billet de 500 Francs, en gage d’une célébrité artistique décidément fondée sur la dépense, notion chère à Georges Bataille et qui a, en 1979, donné lieu à une belle exposition au Centre Pompidou alors que Pontus Hulten en dirigeait le musée : « Musée des sacrifices, Musée de l’argent » (commissaires Jürgen Harten et Horst Kurnitzky). L’argent peint, bientôt l’argent conçu par les artistes est aussi une façon de sacrifier la modernité en lui donnant un sujet, qui déborde l’absorption picturale.

Quentin Metsys. La scène est peinte. Penchés sur une table vert feutrine, la couleur des tables de jeu, et assis devant l’horizon bouché d’étagères clairsemées, un personnage masculin et un personnage féminin figurent côte à côte. Leur visage est penché en avant, dirigeant le regard vers ce que fait l’homme. Paupières baissées, celui-là, tout entier concentré sur son geste, pèse l’argent d’une main savante. Il le ferait les yeux fermés. C’est son métier. Changeur? Prêteur ? Usurier ? L’époque à laquelle a été peint le tableau du flamand Quentin Metsys, Le Prêteur et sa Femme (1514, Musée du Louvre, Paris) appartient à une période charnière dans l’histoire de l’occident chrétien, où sont apparus les métiers de l’argent et ces hommes vivant du produit de l’argent, sans être eux-mêmes producteurs de richesses.

Il fait et elle regarde. Penché, les yeux visant ce qu’il manipule, le personnage féminin a ses deux mains posées sur un livre d’heures, feuilletant sans les voir des images propres à la contemplation. Un miroir au premier plan, reflète la présence d’un tiers, la marque d’un visage sans doute attentif. Il intègre le point de vue du spectateur. Il nous met à notre place. Nous sommes de bons clients.

Manet. Le commerce s’inscrit dans le travail artistique et parfois remonte à la surface de l’œuvre. Parce que la somme payée par le commanditaire, Charles Ephrussi, excédait le prix demandé pour son tableau : Une Botte D’Asperges (1880) Edouard Manet lui fit L’Asperge (1880), unique, « parce qu’il en manquait une à votre botte », en supplément. L’acheteur en eut effectivement pour son argent : Manet exposait là deux projets plastiques distincts, deux pour le prix d’un : un tableau, plus un « tableau du tableau » (Éric Alliez) une mise à nu du précédent, jetant la lumière sur le contexte, la taille, l’orientation du légume comme sa matérialité picturale. L’asperge solitaire, comme un cadavre blafard « sans aucun artifice de mise en scène, qui même encore chez Chardin, lui conféraient classe et distinction » (Thierry de Duve), est, ainsi, l’élément étranger qui désidéalise l’échange.

Haacke. Si L’Asperge finit au musée d’Orsay, La Botte d’Asperges, elle s’en fut vers les collections du Wallraf-Richartz Museum à Cologne. En 1974, invité à commémorer le centenaire de ce musée, Hans Haacke conçoit une série de panneaux. Le premier est la reproduction du tableau de Manet. Les dix autres présentent chacune des personnes qui ont acheté le tableau depuis son achèvement par le peintre, et le prix qu’ils ont payé pour l’acquérir. La description du statut social et économique de ceux qui ont possédé le tableau est un projet d’art contemporain. Le directeur du musée refuse. L’exposition d’Haacke a finalement eu lieu…. à la galerie Paul Maenz de Cologne.

En 1986, au Consortium de Dijon, Haacke présente Les Must de Rembrandt, monument explicitant les relations entre le trust Rembrandt (le plus grand groupe d’affaires afrikaner durant l’apartheid), la Financière Richemont et Cartier Monde (qui possède les « Must » de Cartier). Des photos des travailleurs noirs dans les mines d’or et de charbon dont les tentatives de soulèvement ont été violemment réprimées sont encadrées par l’inscription en lettres d’or de toutes les sociétés Rembrandt en Afrique du Sud. Plus tard, dans un dialogue célèbre, le sociologue Pierre Bourdieu et Hans Haacke s’efforcent de mettre à jour les changements de pouvoir dans le monde de l’art depuis les années 1980, où l’idéalisation de l’entreprise et du monde des affaires est représentée, dans la fabrication de la valeur esthétique, par l’intervention de groupes financiers, proposant une forme de domination symbolique sur la politique des expositions.

Duchamp. Il signe, en 1919, un chèque fictif , fabriqué manuellement et donné à Tzanck, alors président de la société des amateurs d’art et collectionneurs, en paiement des soins dentaires qu’il a apportés à l’artiste. La banque que Duchamp a créée pour en tirer un chèque s’appelle « The Teeth’s Loan & Trust Company, Consolidated », sise à Wall Street. Ce chèque, Duchamp va le racheter au dentiste, « beaucoup plus cher » , selon ses dires, que la somme marquée. A la même époque que la fabrication du chèque, Duchamp emprisonne 50 cm3 d’Air de Paris pour l’apporter au collectionneur américain Arensberg.

Marcel Duchamp trouve en 1925 la façon d’imaginer le moyen de jouer en toute quiétude financière au Casino de Monaco. Pour se constituer un capital, il lui suffit, pense-t-il, d’émettre des bons de 500 francs à intérêts de 20% (cf titre ci-contre). Trente bons sont imprimés, exhibant l’image d’un Duchamp plus vrai que nature dans son allure de petit diable aux oreilles démesurées, et à la face enduite de mousse à raser. On retrouve son portrait dans la roulette, composition de son ami Man Ray. Chaque obligation porte la signature de Duchamp et celle de » Rrose Sélavy ». Hélas, le succès ne reflète pas l’effort de l’artiste. Deux titres seulement seront vendus, à du beau monde toutefois : Jacques Doucet et Marie Laurencin.

Yves Klein consume la consommation des zones de sensibilité picturale immatérielle, de la cession desquelles Yves Klein va fixer les règles « rituelles », en 1958. Chaque zone vaut un poids d’or. Mais l’immatérialité (immortalité ?) authentique n’a aucun prix : à moins que l’acquéreur brûle son reçu et jette la moitié du poids d’or dans un fleuve, en présence d’un directeur de musée, d’un marchand d’art connu ou d’un critique et deux témoins. Au moment où l’acheteur croit acquérir son coin d’immatérialité picturale, il n’obtient que des cendres.

Beuys. A l’horizon des mythologies cacophoniques de Joseph Beuys, qui semble avoir épousé tous les rôles, l’historien d’art Thierry de Duve répond par une figure unique pour ce créateur : celle de « l’artiste en prolétaire » . Ce qui n’implique aucunement son alignement idéologique sur des positions de classe mais une « faculté de produire de la valeur qui, pour être authentique, doit être unique à l’artiste ». Or, cette faculté, cette force de travail, Beuys en promet l’universalisation sous le régime de la plasticité d’une « créativité » généralisée. « Kunst=Kapital », l’Art égale Kapital, le capital du changement social à venir. Utopie et réalité. On peut voir, à la Hallen für Neue Kunst de Schaffhausen (Suisse), la pièce de Beuys, Das Kapital Raum 1970-1977, réalisée pour la Biennale de Venise en 1980, comme la condensation d’espaces de pensée et d’objets déjà produits à partir de 1970.

Warhol « I buy it », en anglais, signifie non seulement « j’achète », mais « j’y crois », je suis d’accord, je souscris, je signe. C’est ça ! « Je signe ». L’art implique un commerce tacite ou manifeste, entre production et regard. En 1975, dans sa Philosophie de A à B, Warhol énonce: « l’art à l’échelon industriel est l’étape qui suit l’art avec un grand A. J’ai commencé dans l’art commercial, et je veux finir avec une entreprise d’art… Gagner de l’argent est un art, et les affaires bien conduites sont le plus grand des arts ».

Inutile de s’indigner, semble dire Warhol, dont le travail, pour peu qu’on y souscrive, met en torche toute velléité de différencier l’amateur « désintéressé » du consommateur voire du spéculateur. Warhol veut être une machine, c’est la « caisse enregistreuse de l’art » (Thierry de Duve), de tous les mediums susceptibles de devenir de l’art, qu’il s’agisse de la peinture, du cinéma, de la télévision, de l’imprimé, de toutes les peaux et les pellicules. Exposer le dollar, un accident de voiture, une chaise électrique ou les hommes les plus « wanted » (recherche policière = désir sexuel) sont pour lui — mais aussi pour nous — des sujets équivalents de même valeur.

Broodthaers et la faillite du musée, soit le carton d’invitation à la première exposition de Marcel Broodthaers, en 1964 : « MOI AUSSI, JE ME SUIS DEMANDÉ SI JE NE POUVAIS PAS VENDRE QUELQUE CHOSE ET RÉUSSIR DANS LA VIE (…) L’IDÉE ENFIN D’INVENTER QUELQUE CHOSE D’INSINCÈRE ME TRAVERSA L’ESPRIT (…) ». Ce « quelque chose d’insincère » signale la réflexion continue qu’entretint Marcel Broodthaers avec la constante de l’œuvre d’art, « je veux dire la tranformation de l’art en marchandise », alors que sont épuisées tous les potentiels utopiques des croyances modernistes. Soit l’objet d’art à l’ère de l’industrie culturelle. C’est ce qu’il articule, d’emblée, sans opérer de hiérarchie entre les productions, les reproductions, les commentaires, les catalogues, les films, les décors et les expositions….« L’art comme l’art de vendre » : voilà le sous-titre de son exposition de 1972 à la MTL Gallery d’Anvers.

Broodthaers ouvrit chez lui à Bruxelles en 1968, un musée : le Musée d’Art moderne (Section XIXe siècle) Département des Aigles, se référant à l’autorité mythique de l’aigle comme à sa bêtise notoire, Broodthaers inscrit le nom du musée sur ses fenêtres et peuple l’appartement de caisses de transport d’œuvres, sarcophages hermétiques qui n’affichent que le nom et les marques de leur lieu de destination. Ces caisses figuraient les arts visuels et signifiaient la disparition de l’œuvre dans la présentation muséale. L’invention d’une entité institutionnelle vide, productrice d’une programmation, de papiers multiples et divers, etc., est une mise en forme critique des lieux officiels d’exposition, de stockage, et de légitimation de l’art. La mise en scène du statut muséifié des arts plastiques se poursuit par l’ouverture de plusieurs Sections – dont la Section Financière en 1971 –, jusqu’à la fermeture pour cause de faillite en 1972. Pour son créateur, l’art ne pouvait survivre que dans la mesure où il reconnaissait sa subordination aux valeurs dominantes : l’idéologie et la spéculation. La dernière étape sera la mise en vente du musée, devenu lui-même une marchandise : reste l’art de la production de la production.

2. C’est ici que notre exposition a commencé. Nous pensions avoir trop d’œuvres et cela n’a pas été le cas. L’articulation spatiale de l’accrochage a permis de distinguer plusieurs configurations et leurs interactions.

Présenté vers le dehors , un panneau de Claude Rutault qui fut accroché sur le balcon du bureau de Ghislain Mollet-Viéville, à Paris à partir de septembre 1996. Rutault charge le collectionneur, littéralement de pro-duire son œuvre en la peignant de la même couleur que le mur à laquelle elle se destine. De sorte que la « production de la production » intime à l’œuvre, dans son exposition, une temporalité paradoxale. Cela est ici résumé sous forme d’un panneau de type « location immobilière ».

A. Entrée et première salle : des questions de genre et de droits d’auteurs.

Il nous a semblé juste d’ouvrir le bal par des œuvres intégrant immédiatement la question du corps de l’artiste, des corps des spectateurs dans leurs installations… et du corps, également des organisatrices.

Matthieu Laurette. L’inscription Let’s make lots of money est une proposition de l’artiste, à activer par les organisatrices de l’exposition auxquelles sont laissés la « manière » et le lieu d’inscription du texte.

Orlan. Les questions de genre, de sexe et de sexualité ne sont pas sans peser sur l’universalisme supposé des dispositifs d’exposition — et donc, sur les productions qui subvertissent l’économie de l’exposition et ses sujets mêmes. Orlan, à la FIAC 1977, assise derrière l’image d’un buste nu, installée sur une scène, invite au Baiser de l’artiste, promettant un baiser à toute personne introduisant 5 francs dans une fente spécialement aménagée entre les deux seins. La pièce glisse le long d’un œsophage en plastique puis tombe brutalement au fond d’un pubis-tiroir transparent. A ce moment-là, chaque client reçoit son baiser. C’est ici à une reconstitution visuelle, auditive et odorante de cette action qu’Orlan a prêté son concours. On pense aussi aux présentations d’Annette Messager qui font du quotidien leur matière première, parodiant sans cesse la différence des sexes, supposément à l’œuvre, aussi, dans une économie visuelle.

Joana Vasconselos a choisi d’installer in situ cette installation de poteaux de métal réunis par des cordons pour constituer une file d’attente, une façon de conduire les corps des visiteurs comme s’ils étaient, par exemple, dans une banque. Les cordons sont fabriqués par des tresses de (faux) cheveux de toutes nuances. Incursion inattendue d’une extension corporelle, liée à la séduction féminine (cf. les cheveux de Mélisande), qui vient rejouer sur cette scène de l’argent les préoccupations habituelles de cette artistes originaire du Portugal : le corps féminin comme monnaie (Une direction, 2003).

Bertrand Lavier (Golden Brot, 1983) : nous aurions aimé, bien sûr, le fameux Brandt/Fichet Bauche, un réfrigérateur sur un coffre-fort. L’affaire se révélant trop pesante pour le lieu d’exposition, il a bien voulu qu’une de ses vitrines (mise en valeur d’une collection) renferme un certain nombre d’objets fétiches quant à la « monétarisation » de l’art : produit dérivé « Action Doll » de Wim Delvoye, Monnaie d’ail de Shu Lea Chang, un exemplaire du projet « Do It » par Jessica Diamond, Sol LeWitt, Lawrence Weiner. En 1971, Seth Siegelaub renonce à jouer le rôle d’un organisateur d’expositions d’art conceptuel afin de prendre le temps de préparer un « Contrat pour la préservation des droits de l’artiste sur toute oeuvre cédée », proposant à l’artiste un pourcentage de 15%, sur chacun des bénéfices engrangés par chacune des transactions concernant ses travaux. L’argent comme « nerf de la guerre » : la supposée pureté de l’œuvre d’art est alors sans arrêt travaillée, excédée par les questions de vie et de survie. Le privé est politique, également en matière d’art et d’argent.

B. Deuxième salle, après un passage par une affiche d’Arnaud Labelle-Rojoux : ce sont les productions, collectives ou pas, de travaux issus des années 1980, d’un nouveau rapport social à l’entreprise et de la remise en cause du rôle traditionnel des artistes, face à, ou contre la communication « corporate », y compris au sein des industries culturelles.

Ainsi Ouest-Lumière, générateur électrique racheté par Yann Toma avant que de devenir une société par actions aux fins de « produire et distribuer de l’Énergie Artistique pour les cent prochaines années ». Parmi les nombreuses entreprises artistiques qui refusent l’identité singulière de l’artiste moderne, choisissant de caractériser leurs produits sous l’égide du « design », il y eut aussi IFP. Dans un caisson lumineux au logo du groupe, figure la transaction opérée pour acheter l’œuvre dont le chèque est à la fois l’indice, l’icône et le référent (Société Générale, 1984). Les copyright paintings de General Idea (1987), sur jean ou avec logo doré, participent de cette même entreprise d’énonciation et de dénonciation mêlées.

Répétition Générale. Dans les années 1980, durant le « boom » du marché occidental jusqu’en 1989, la mise en place de pratiques de publicité, de promotion, de médiatisation pour rendre visible les « tendances » artistiques, la multiplication des grandes expositions, l’industrialisation de la culture, y compris des produits artistiques, s’accompagne-t-elle d’un changement du statut de l’artiste ? Ainsi s’expose, comme Philippe Cazal, la figure de « l’artiste dans son milieu » — champagne, cocaïne et jolies filles, le tout accompagné d’étiquettes marquant les prix. « L’artiste » : un métier à la mode ? La Magie du Succès, 1986, est une mise en scène déjà nostalgique avant que d’être avérée.

Sensible à la manière dont les médias ont transformé l’art en clichés et la figure de l’artiste en bouffon, Ernest T., fuyant sous ce pseudonyme (le T, comme emblème moderniste de l’orthogonalité) produit des toiles qui sont des calicots lui permettant de ridiculiser impunément cet autre lui-même et d’en faire l’objet d’une stratégie qui dénonce en même temps qu’elle énonce les mesquineries du marché de l’art. Gilles Mahé, en artiste, est l’un des inventeurs du « gratuit ». Il rend visible ceux qui payent pour cette gratuité : les annonceurs fabriquant la matière même de sa publication. Par la gratuité est rendu manifeste ce passage vers l’annonceur, opéré par tous les médias « magazine » comme par la télévision et aujourd’hui l’internet – quoique ce modèle économique pour le Web soit aujourd’hui remis en cause.

Au MAMCO de Genève est installé (et parfois montré) ce qui se caractérise comme un stockage : celui de l’agence Les readymades appartiennent à tout le monde©, ouverte à New York en 1987 et fermée en 1993 . « Je suis parti d’une fiction pour produire quelque chose qui s’inscrit véritablement dans la réalité », dit l’agence. Créée par Philippe Thomas, elle propose à des « personnages », terme volontairement ambigu, d’entrer dans l’histoire de l’art, via sa bibliothèque — ses catalogues, ses listes, ses registres. Bref, de proposer l’archivage de l’œuvre avant son existence, comme le réel enjeu de la transaction. Les « clients » de l’agence, alors, payent leur signature et avec elle, leur droit d’entrée, dans un petit théâtre où figurent collectionneurs, commissaires, critiques, historiens d’art ou journalistes. Ce petit théâtre n’apparaît pas comme tel, mais à l’image bureaucratique de l’entreprise gestionnaire et de ses images dont Philippe Thomas a imaginé toutes les retombées fictionnelles.

Cette entreprise ne s’est pas cependant limitée à produire des œuvres dont la particularité tient au fait que leur première cession s’accompagne de l’attribution de leur signature à l’acquéreur — une procédure s’inspirant de celle, très usitée dans la fiction littéraire et qui consiste, pour le romancier, à prêter des propos, des pensées ou même des œuvres entières à ses personnages. Inéluctable développement de la logique interne du travail de l’agence, elle passe, en 1991, de l’attribution d’une œuvre singulière à celle de toute une exposition. Citant un titre de Nabokov, Feux pâles au CAPC de Bordeaux, permet de ré-envisager l’intégralité de l’histoire du musée occidental, allant jusqu’à lui associer diverses œuvres d’artistes inconnus – clients de l’agence – accrochées, avec la bénédiction de l’institution signataire. Comme le signale Patricia Falguières, il s’agit non d’un retrait physique mais d’un véritable ré-investissement de l’exposition. Une exposition où ne s’opposerait plus le verbal et le visuel, le livre et le lieu. C’est ainsi, finalement, que le stock, le stockage, l’archivage, les « planning boards » les cartes postales deviennent le Cabinet d’Amateur de l’esthétique de la production.

Felix Gonzalez-Torres parcourt de semblables problématiques: non seulement ses «stacks » et ses piles de bonbons confondent l’un et le multiple, le caractère autographique de l’œuvre d’art et le caractère allographique du livre ou de l’œuvre musicale, mais, en plus, il revient à l’acheteur d’investir pour leur production. Le privé est politique : avec ses tableaux représentant les graphiques de l’état et la réduction de ses cellules T4 (affichant ainsi le déclin des fonctions vitales de l’artiste), Felix Gonzalez-Torres invite à méditer sur une spéculation qui ne touche pas seulement les œuvres mais la vie et la mort des artistes.

En décembre 1979 s’ouvre « The Boutique from the Legendary 1984 The Miss General Idea » à la galerie Carmen Lamana de Toronto. L’exposition est à la fois une sculpture et un comptoir de ventes, trait qui signale bien la fonction duelle d’œuvre et de produit : La boutique, en tant qu’ « œuvre d’art et boutique d’art » anticipe les développements du « museum shop » tout en s’installant à l’intérieur d’une galerie, puis, plus tard, d’un lieu d’exposition museal — qui ne se justifie, soit dit en passant, que dans sa séparation d’avec la boutique de vente : Fabrice Hyber, en transformant le musée d’art moderne de la Ville de Paris en Hybermarché, imposera de même cette perversion structurelle. Dans ses présentations ultérieures, la boutique devient alternativement « œuvre », fermée à la vente et simplement visitable ou « boutique » ouverte à l’achat, selon les jours, les lieux, etc. Elle existe également dans d’autres versions comme la General Idea’s ¥en Boutique (1989), que nous avons présentée au Plateau. L’espace de la galerie ou du musée promeut ainsi des marchandises que General Idea a produites, partant du fait que le marketing d’un produit existe avant que démarre le processus ou la chaîne de production – avec toutes ces « apparitions préventives » que sont l’ étude de marché, le défilé de mode ou le casting télévisé.

C. Deuxième salle : « Bling bling » et argent dématérialisé.

L’art ne fait pas crédit : un énoncé de Philippe Cazal, précède des photographies de Marylène Negro, qui font référence à une action opérée plusieurs fois durant l’exposition, et qui a consisté à déposer un Cadeau, le dessin schématique d’un emballage-cadeau, sur le pare-brise d’automobiles dans le quartier du Plateau.

Avec les tableaux « cash machine » de Claire Fontaine — une très jeune artiste, qui se « se sert de sa fraîcheur et de sa jeunesse pour se transformer en singularité quelconque et en terroriste existentielle en quête d’émancipation » — et la recherche ininterrompue et infinie de Sophie Calle (avec Fabio Balducci), s’énoncent des représentations tournant autour de la dématérialisation de l’argent. Olga Kisseleva, avec son miroir de Troll au signe du dollar, invite à se pencher sur les mythologies de l’argent au temps du communisme. Michel François fait d’une masse de cartons à patisserie, un tas d’or comme celui de l’oncle Picsou.

Thomas Hirschhorn, avec son réalisme terroriste, a fabriqué en carton une énorme montre suisse. Sylvie Fleury a reproduit à l’identique, mais en marbre lourd, un sac d’emballage Chanel. Matthieu Laurette a, là aussi, proposé l’une de ses propositions conceptuelles : une courbe représentant le taux de change euro/dollar pendant toute l’année précédant l’inauguration de l’exposition.

D. Troisième salle : l’argent matérialisé, scruté, affiché. La « doc » et sa photocopieuse.

Infléchir l’argent du côté de sa couleur, de son odeur, de ses effets hallucinatoires….Avec ses pilules sous blistère, qui promettent toutes les transformations, tous les changements « instantanément » et qu’elle vend dans tous les museum shops, Dana Wyse s’est instaurée une économie parallèle aux galeries et au marché de la rareté.

Après la chute du mur de Berlin et le crash de la Bourse, au tournant des années 1980-1990, Moyra Davey a fouillé, avec son appareil photo, la surface des pièces de 1 cent, la plus pauvre des monnaies éditées par la banque américaine, ou des billets. Cildo Meireles a mis des billets «hors circuit ». Zoe Leonard a fait afficher une centaine de billets d’un dollar, trouvés chacun munis d’inscriptions… Un très grand nombre de billets, présentés, photographiés, représentés, de tracts ou traces d’actions, telle celle du Mur de l’Argent et des billets de sang, par Michel Journiac, peuplent cette salle des œuvres de Adel Abdessemed, Antoni Muntadas, Claude Closky, Ernest T, Malachi Farrell, Michel Journiac, Et n’est-ce* & / etc, Dana Wyse, Kris Martin, Cildo Meireles, Moyra Davey, Michel Journiac, Felix Gonzalez-Torres, Gabriel Orozco, Hans-Peter Feldmann, Ed Kienholz et Nancy Reddin, Sigmar Polke, Zoe Leonard, David Hammons, Cady Noland, Josephine Pryde, Fabien Hommet…

E. Passage : deux générations, deux entreprises.

De Iain Baxter, qui, sous le nom de sa compagnie N.E. Thing, organisa une partie de monopoly avec de l’argent réel, dans une banque, en 1973, sont exposés également des tableaux de paysage, empruntés aux billets de banque canadiens dont il s’est contenté de cacher les chiffres par une marie-Louise (1969).

« L’argent physique est le point de rencontre systématique entre politique et économie: pas d’échange marchand sans liquidités, pas d’Etat sans émission de monnaie propre ». Marka (2008), est l’œuvre de Société Réaliste, « designers politiques ». Elle est composée de trois éléments : une sculpture en métal, représentant un agrandissement de 10 fois d’une pièce de 1 euro. Sur la tranche de l’objet, les striures sont écartées de façon à laisser lire les noms des pays qui font le pourtour de la forteresse européenne. Une carte politique mondiale, reprise des bases de données de la CIA, figurant en surimposition sur l’Europe du dessin numismatique qui fait la face de la pièce de 1 euro. Une série de vinyles adhésifs, reprenant les définitions des dérivés de « marka » en français : « signe marquant une limite », marka donne marche, marcher, marge, mark, marquer, marque, marquis, etc.

F. Quatrième articulation. Figuré, défiguré, l’argent et les moyens de l’image.

À L’euro peint et dégouliné à la façon d’un Larry Rivers par Rena Spaulings, artiste et marchand collectif, se juxtaposent le tapis de Gloria Friedmann, figurant une salle des changes et un vidéogramme où des vaches, peintes aux signes des indices boursiers, sont entourées par des danseurs folkloriques, non loin de la vidéo d’une performance de Cesare Pietroiusti et Paul Griffiths, intègrant l’ingestion, la digestion, l’excrétion, un cycle, d’où l’argent sort toujours blanchi. L’Argent, polyptique photographique de Suzanne Lafont, est un contrepoint tout en références picturales et cinématographiques à ces iconographies.

Enfin, Louise Lawler avec deux images de tableaux accrochés dans des salles de ventes aux enchères, montre la perte d’autonomie de l’œuvre, qui n’apparaît plus, ni n’est plus appréhendée, même visuellement, en dehors d’un contexte économique d’exposition.

Si le monde de l’art est aimanté à celui du capitalisme mondialisé, si les événements de la vie artistique sont irrémédiablement liés à la promotion du tourisme, du shopping, à l’immobilier et à la spéculation et s’il faut se rendre à ces propositions globalisantes, ce n’est sans doute pas sans mot dire car les artistes ont beaucoup à nous apprendre et nous ont beaucoup appris durant ces quelques mois passés en compagnie de leurs œuvres. Ne serait-ce qu’à commenter cette exposition sur l’argent et son organisation, fruit d’une confrontation des œuvres entre elles et avec les commissaires, qui a permis de tracer des articulations signifiantes. Nous est apparue plus vive cette transformation sociale des années 1980 avant la chute du Mur, où le statut de l’auteur fut chamboulé, celui des entreprises, y compris culturelles, magnifié. L’épidémie du sida est indissolublement liée à ce moment de bascule entre public et privé, inscrivant le « je » de l’énonciation, de la maladie, de l’exclusion contre le Mur, anonyme, de l’argent et de la capitalisation.

L’après-chute du Mur, avec le débordement de la consommation y compris celui des images nous a paru coïncider, spatialement et chronologiquement avec la dématérialisation de la monnaie. La question des rapports de l’argent et du pouvoir nous a paru faire place à des soucis plutôt axés sur les rapports de la monnaie et de l’identité, nationale, culturelle, sexuelle, et ce jusqu’à ce jour. Enfin, les jeux de figuration et de défiguration, la présence des corps nous est également apparue avoir une place non négligeable dans les productions. Ainsi, même l’immatérialité du commerce boursier et des échanges eux aussi dématérialisés, lorsqu’il donne lieu à un travail artistique, est pris dans une chaîne de production ou de fabrication qui l’incarne. C’est peut-être la grande leçon de cette exposition. L’art donne corps, même si ce corps n’est pas précisément organique.

-

View of the exhibition. Entrance to Le Plateau with, in the foreground, Joana Vasconselos,

Une direction, 2003. Stainless steel and artificial hair. Varying dimensions. Courtesy of the artist and the Nathalie Obadia Gallery, Paris.In the background, part of the 2007 reconstitution of Le Baiser de l’artiste (The artist’s kiss) by Orlan.

-

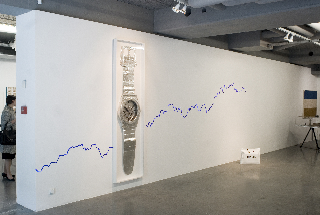

On the ground, Sylvie Fleury, Untitled, 2008. Bronze. 40 x 50 x 11 cm. Courtesy of the Almine Rech Gallery, Paris/Brussels.

On the wall: Matthieu Laurette,€ vs $ (Euros versus Dollar), 2001-2008. Wall painting in progress (graphic representing the Euro/Dollar exchange rate for the year leading up to the day of completion).

Varying dimensions. Unique work.

Courtesy of the artist, the Blow de la Barra Gallery, and the Gaudel de Stampa Gallery, Paris.On the wall: Thomas Hirschhorn, Swiss Made, 1999.

Cardboard, paper aluminum, felt, wood, plastic, and transparent film.

230 x 50 x 5 cm.

Private collection, Paris.Photo : Martin Argyroglo

-

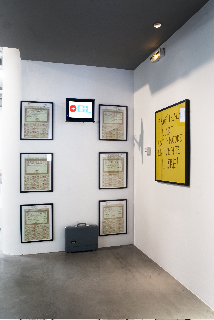

De g. à droite sur le mur du fond

Sigmar Polke

Sans titre, 1988

Billet de banque

8,5 x 17 cm (20 x 39 cm avec cadre)

Collection particulière, ParisZoe Leonard One Hundred Dollars, 2000-2008

100 billets de 1 dollar, punaises 15,6 x 6,5 cm chaque

Courtesy de l’artiste et Galerie Yvon Lambert, ParisDavid Hammons Money, 1989

Tissu, plastique, peinture dorée, pièces de monnaie, papier

121 cm

Collection particulière, ParisAu sol : Cady Noland

Eveready, 1992

Technique mixte 30 x 48 x 33 cm

Collection particulière, ParisPhoto : Martin Argyroglo

-

General Idea

Yen Boutique, 1989-1991

Installation : métal, peinture, textile, impression offset, sérigraphie, céramique, verre, laiton, papier, émail, plastique, nylon

200 x 350 x 350 cm

Collection Fonds National d’Art Contemporain / CNAPPhoto : Martin Argyroglo

-

Au sol: Felix Gonzalez-Torres

Untitled (Himmler, Hate, Hole, Helms), 1990

Impression offset noir sur papier rouge

Pile de feuilles de papier, 71 x 60 x 56,5 cmCollection Fonds National d’Art Contemporain / CNAP

Courtesy Jennifer Flay, Paris.

Au mur : General Idea Copyright Paintings, 1987 Courtesy Galerie Frédéric GirouxPhoto : Martin Argyroglo

-

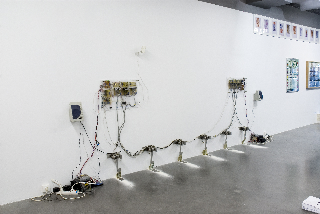

Malachi Farrell

Money Money, 2000.

Installation Technique mixte

Collection Nadia et Cyrille Candet, ParisPhoto : Martin Argyroglo

-

Au fond : Sylvie Fleury

Untitled, 2008 Bronze

40 x 50 x 11 cm

Courtesy Galerie Almine Rech, Paris / BruxellesAu mur: Matthieu Laurette

€ vs $ (Euros versus Dollar), 2001-2008

Wall painting in progress (graphique annuel du taux de l’Euro en Dollar au jour de la réalisation)

Dimensions variables

Pièce unique

Courtesy de l’artiste, Galerie Blow de la Barra et Galerie Gaudel de Stampa, ParisSur le mur : Thomas Hirschhorn

Swiss made, 1999

Carton, papier aluminium, feutre, bois, plastique, film transparent

230 x 50 x 5 cm

Collection particulière, ParisPhoto : Martin Argyroglo

-

Au premier plan : Philippe Cazal

La magie du succès, 1986

6 photographies cibachrome

100 x 80 cm chaque

Cartel en laiton gravé, 17,5 x 18,5 cm

Collection Daniel Bosser, ParisPhoto : Martin Argyroglo

-

Au premier plan Philippe Cazal

La magie du succès, 1986

6 photographies cibachrome

100 x 80 cm chaque

Cartel en laiton gravé, 17,5 x 18,5 cmCollection Daniel Bosser, Paris

Photo : Martin Argyroglo

-

Readymade belongs to everyone®, 1993

Backstage – Le Plateau, Paris, 2008

Dimensions variables

Collection MAMCO, Genève

Collection Benoît d’Aubert, ParisClaire Burrus succession Philippe Thomas

Photo : Martin Argyroglo

-

A droite : Arnaud Labelle-Rojoux

Profitez-en…, 2005

Écriture à l’acrylique sur papier de couleur80 x 62 cm

Collection Pierre Cornette de Saint-Cyr, Paris

Au centre : Ouest-Lumière Stock Exchange, 2008

Techniques mixtes Dimensions variables

Courtesy Galerie Patricia Dorfmann et Art & Flux, ParisPhoto : Martin Argyroglo

Indications bibliographiques

Artforum, numéro « Art and its markets », XLVI, n°6, April 2008.

Françoise Benhamou, L’économie de la culture, La Découverte, Paris, 2006.

Judith Benhamou, art business (2), Assouline, Paris, 2007.

Joseph Beuys, Qu’est-ce que l’argent, Arche, Paris, 1997.

Chin Tao Wu, Privatising Culture : Corporate Art Intervention Since the 1980s., Verso, London 2002.

Claude Closky, 8002-9891, catalogue d’exposition, Mac/Val, Ivry, 2008.

General Idea FILE Magazine (ed Beatrix Ruf), JRP/Ringier, Zurich 2008.

Jean-Joseph Goux, Frivolité de la valeur. Essai sur l’imaginaire du capitalisme, Blusson, Paris, 2000.

Jean-Marc Huitorel, Art et économie, Cercle d’art, Paris, 2008.

Les Couleurs de l’Argent, ed. Jean-Michel Ribettes, Catalogue, Musée de la Poste, Paris, 1991-1992.

Louise Lawler, The Tremaine Pictures – 1984-2007, JRP/Ringier, Zurich 2008.

Elisabeth Lebovici, Mike Hunt, Hans Ulrich Obrist, Dana Wyse, how to turn your addiction to prescription drugs into a successfull art career, Editions du Regard, Paris, 2007.

Jean-Charles Massera, Amour, Gloire et CAC 40, P.O.L., Paris,1999.

Yann Moulier-Boutang, Le capitalisme cognitif. La nouvelle grande transformation, Amsterdam, Paris 2007.

Raymonde Moulin, Le marché de l’art : Mondialisation et nouvelles technologies, Flammarion, Paris 2003.

Musée des sacrifices, Musée de l’argent, ed Jürgen Harten et Horst Kurnitzky, Catalogue, Centre Pompidou, Paris, 1979.

Francis Naumann, Marcel Duchamp : L’argent sans objet, éditions de l’Echoppe, Caen, 2004.

Les ready made appartiennent à tout le monde, catalogue de l’exposition Philippe Thomas et l’agence Les ready made appartiennent à tout le monde, MACBA, Barcelone, 2000.

Dominique Sagot-Duvauroux et Nathalie Moureau, Le marché de l’art contemporain, La Découverte, Paris 2006.

Katy Siegel et Paul Mattick, Argent, Thames and Hudson, Collection « Questions d’art », non datée.

Yann Toma, Ouest-Lumière – La Collection, Presses du réel, Dijon, 2008.

Georg Simmel, Philosophie de l’argent (réédition) Puf , Paris, 2007.

Andy Warhol, Ma philosophie de A à B et vice-versa, Flammarion, Paris 2007.

Émile Zola, L’Argent, coll. Folio, Gallimard, Paris, réed. 2002.

Elisabeth Lebovici est historienne et critique d’art. Elle a récemment publié avec Catherine Gonnard, Femmes/artistes, Artistes/femmes, Paris de 1880 à nos jours aux éditions Hazan (2007). Elle a travaillé au service Culture du journal Libération, entre 1991 et 2006 et co-dirige actuellement le séminaire « Something You Should Know » à l’école des Hautes Etudes en Sciences Sociales.

Caroline Bourgeois est commissaire d’exposition. Elle s’est occupée de la direction artistique du Plateau, de 2004 à 2008. Elle a auparavant eu une activité indépendante de commissaire et productrice (Valie Export, Point of View, projet sur la ligne 14, RATP…). Elle est aujourd’hui missionnée pour la gestion et les expositions de la collection vidéo de la François Pinault Foundation.