Il faut attendre le 17e siècle pour voir l’art n’être plus seulement l’objet d’échanges isolés en vue d’enrichir le trésor des églises et des princes. Désormais, il se donnera en marchandise à des institutions capables d’assurer la visibilité des transactions en rendant possible la comparaison des prix et donc la concurrence entre les acheteurs. Même si l’on sait l’existence d’une première vente aux enchères à Venise dès 1506, ces institutions se multiplient aux Pays Bas et le système des transactions se met en place à ce moment-là, puis à Londres et à Paris qui devient une place forte à partir de la fin du 18e siècle, où se négocient des objets venus de partout. Encore très peu de ventes aux enchères sont organisées jusqu’en 1730, une par mois dans les années 1760 mais déjà presque une par semaine dans les années 1780.

Pour les galeries, Watteau nous a laissé la fameuse enseigne de Gersaint qui exposait à la fois des tableaux, des sculptures et des objets d’histoire naturelle. On voit bientôt émerger la figure du marchand, souvent préparé à être peintre ou graveur, expert donc, à la fois artiste et commerçant, ce qui ne surprendra pas les connaisseurs du 19e siècle. Jérôme Poggi nous présente à cet égard des sources neuves. Son étude singulière des « antichambres de la modernité » sous le Second Empire montre les métamorphoses du monde de l’art et de son marché dont nous savions qu’elles se nourrissaient de la décrépitude du Salon mais pas à ce point de l’hésitation entre deux modèles opposés. Les expérimentations les plus audacieuses de nouveaux modes de commerce par les artistes eux-mêmes s’appuyaient alors sur les résistances les plus vives à la marchandisation. Elles naissaient dès l’origine du marché moderne et puisaient naturellement aux utopies de la génération de la révolution de 1848.

Louis Martinet, dans la lignée saint-simonienne et fouriériste s’illustra dans cet esprit en donnant à voir plutôt qu’à vendre les grands artistes du temps : Ingres, Manet, Delacroix, Corot, Rousseau, Millet, Courbet ou Carpeaux. Il imagina de réunir tous les arts dans une galerie qui serait aussi un lieu vivant de rencontre, un boudoir, une salle de concert. Il échoua si l’on veut comme échoueront à l’avenir les révolutionnaires dont le projet ne sera pas étranger à ces antécédents —, en particulier en France dans les années 1960. Il dut renoncer mais l’idée n’en fut pas épuisée pour autant, ni le sentiment largement partagé selon lequel l’art n’est pas une marchandise comme une autre mais un objet original digne d’un système d’échange singulier.

Dominique Sagot-Duvauroux dialogue avec Jérôme Poggi et il éclaire en fin connaisseur de l’économie culturelle la crise actuelle des modèles traditionnels, où l’on voit renaître les débats et les expérimentations du 19e siècle dans un souci de mouvement qu’il n’oppose pas aux passions réformatrices du Second Empire.

Laurence Bertrand Dorléac

Séminaire du 19 janvier 2006

Peinture à voir versus peinture à vendre :

L'exposition payante comme alternative à la marchandisation de l’œuvre d'art

sous le Second Empire

Jérôme Poggi

Le Second Empire marque l’entrée de l’économie française dans sa seconde révolution industrielle. Portée par une réforme profonde des outils financiers dont disposent les entrepreneurs pour investir, cette métamorphose s’accompagne d’un mouvement de capitalisation sans précédent et d’un essor de la Bourse exceptionnel. Comme l’écrit Alexandre Dumas Fils, la Bourse est au Second Empire ce que « la cathédrale était au Moyen-Âge », dédiée à un nouveau Dieu auquel les parisiens vouent un culte fervent. Cette fièvre financière saisit rapidement le marché de l’art qui, à peine remis de la grave crise économique traversée pendant la Seconde République, devient à son tour un « Eldorado de spéculateur » [ref]Philippe Burty, « L’Hôtel des ventes et le commerce des tableaux », Paris Guide par les principaux écrivains et artistes de la France, Paris, Librairie internationale, 1867. Vol. II « La Vie », p. 953.[/ref]. « On ne rassemble plus une collection pour l’avoir, pour en jouir (…) mais pour la vendre et gagner dessus »[ref]Anatole de Montaiglon, « L’art et les artistes en 1860 », Annuaire des artistes et des amateurs, Paris, 1861. p.72.[/ref], déplore le critique Paul Lacroix en 1861. L’œuvre d’art n’est plus qu’une marchandise, un bon placement, dont la valeur d’échange l’emporte désormais sur sa valeur d’usage, ce dont s’inquiète Émile Montégut, critique littéraire de la Revue des Deux Mondes :

« On n’a pas encore calculé quels désordres s’opèrent dans le goût public et dans l’intelligence générale d’une société, lorsqu’il n’existe plus aucune proportion entre la valeur intrinsèque et la valeur commerciale des objets d’art. »[ref]Émile Montégut, « De quelques erreurs du goût contemporain en matière d’art », Revue des Deux Mondes, 1er juillet 1861.[/ref]

À son tour, le Salon des artistes vivants passe plus que jamais pour une « foire aux cadres » qui aligne les œuvres comme autant de marchandises à acheter. Sa présentation dans le Palais de l’Industrie construit pour l’Exposition Universelle de 1855 et non plus dans un palais des beaux-arts digne de ce nom est perçu comme « une sorte de présage funeste, de signe fatal de la prééminence acquise (…) par l’industrie sur l’art »[ref]A.J. Du Pays, « Exposition des ouvrages des artistes vivants au Palais de l’Industrie », L’Illustration, 20 juin 1857. p. 387.[/ref]. Quand certains critiques se résignent à parler « la langue de [leur] temps : Doit et avoir – produit et consommation »[ref]L. Saint-François, « L’exposition permanente », l’Artiste, 1er juin 1860. pp. 221-222.[/ref], d’autres militent pour « un mouvement anti-boursier » qui « seul peut (…) sauver le peu de littérature et de journalisme proprement dit qui (…) reste encore »[ref]Arnould Fremy, « Un mouvement anti-boursier », Le Charivari, 8 janvier 1857.[/ref].

« Posséder n’est rien, c’est jouir qui fait tout »[ref]Stendhal, De l’amour, Paris, Garnier-Flammarion, 1967. p.[/ref]

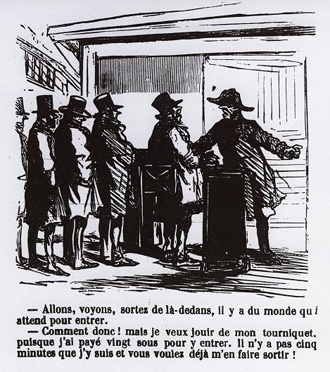

Nombre d’initiatives répondent à cet appel au tournant des années 1860 pour s’opposer à la marchandisation de l’art, à la fétichisation de l’œuvre et à l’exploitation de l’artiste par le marché [ref]Les formes décoratives ou industrielles de l’art sont à ce même moment encouragées comme alternative à l’unicité de l’œuvre originale.[/ref]. En réaction au consumérisme qui transforme la culture occidentale, une certaine forme de romantisme dans l’expérience de l’art resurgit, privilégiant la valeur d’usage des œuvres dans un esprit stendhalien de « jouissance du beau ». Des pratiques culturelles, quelque peu disparues depuis la chute de la Monarchie de Juillet, ressurgissent alors dans la société cultivée comme l’interprétation de tableaux vivants ou la location d’œuvres d’art. Mais c’est surtout par le biais de l’exposition, qui plus est payante, que certains vont chercher à émanciper l’œuvre de sa logique marchande en la revendiquant comme une œuvre à voir et non plus comme une œuvre à vendre. Si les musées resteront gratuits jusqu’en 1922, l’idée de rendre payant l’accès aux expositions s’impose à partir de 1857, date à laquelle le Salon des artistes vivants devient définitivement payant. L’idée de faire payer l’usage d’un objet plutôt que l’objet lui-même se présente alors comme une alternative à l’économie de marché et se répand assez symptomatiquement dans l’ensemble de la société, illustrant ses scrupules à se convertir à une économie purement marchande. Il n’est pas jusqu’à la Bourse qui ne cède à cette économie de l’usage. En cette même année 1857, des tourniquets payants sont installés à son entrée pour limiter le flux des curieux qui y viennent comme on va au spectacle et prévenir la contagion spéculative qui ruine de pauvres gens pris au jeu de l’argent facile. La critique ironise, considérant que « le système financier moderne sera forcément réformé par le tourniquet » [ref]Clément Caraguel, « Péages et tourniquets », Le Charivari, 6 janvier 1857.[/ref].

« Payer pour voir »

L’idée de faire « payer pour voir » n’était pourtant pas entièrement nouvelle. En 1799, Jacques-Louis David l’avait le premier expérimentée quand il exposa les Sabines dans un local du Louvre, s’inspirant du lucratif modèle anglais des exhibitions payantes. Souhaitant donner aux arts les moyens de « jouir de la noble indépendance de l’esprit » [ref]Jacques-Louis David, Le tableau des Sabines, suivi de Note sur la nudité de mes héros, La Rochelle, Rumeurs des Ages, 1997. pp. 7-17.[/ref], il revendiquait alors de pouvoir offrir à la vue du public une œuvre qui, sans cela, serait devenue la « conquête d’un riche » qui, jaloux de « sa propriété exclusive », en aurait interdit la vue au reste de la société. L’ambition d’une telle expérience, aussi bien économique que sociale, fut cependant mal perçue par la critique qui condamna fermement la « sordide vénalité » des nombreux artistes qui imitèrent David. Les peintres abandonnèrent dès lors l’idée de se faire rémunérer par la monstration de leur travail, se cantonnant à une économie de marché soumise à la vente et à la commande.

Le principe de l’exposition payante ne disparut pas pour autant. Des expositions de peinture organisées à des fins caritatives accoutumèrent progressivement « le public à payer pour voir de la peinture » [ref]Delacroix à Soulier, 21 avril 1826, Correspondance générale d’Eugène Delacroix, Paris, 1936, vol. 1. pp. 178-179. cité par Jon Whiteley, « Exhibitions of contemporary painting in London and Paris 1760-1860 », Saloni, Gallerie, musei loro influenza sullo sviluppo dell’arte dei secoli XUIX e XX, Actes du XXIVème congrès international d’histoire de l’art, Bologne, septembre 1979.[/ref], particulièrement après 1846 lorsque l’association des artistes peintres, sculpteurs, graveurs et architectes du Baron Taylor inaugura une série d’expositions payantes dans les galeries du Bazar-Bonne Nouvelle pour financer sa caisse de secours. Ce principe lucratif sera rapidement repris par le gouvernement qui, petit à petit, fera payer l’accès au Salon. C’est sous la Seconde République et principalement pour des raisons budgétaires liées à la crise économique, qu’un premier jour payant fut institué. Il y en eut bientôt deux en 1852, trois en 1853 et enfin six en 1855 pour l’Exposition universelle [ref]Voir Patricia Mainardi, Art and Politics of the Second Empire, New Haven et Londres, Yale University Press, 1989. pp. 44-46.[/ref], après quoi cette mesure devint la règle.

Dans aucun des cas, il ne fut question de restituer directement et équitablement aux artistes une part des recettes perçues sur l’exposition de leur travail. Au contraire, à partir de 1857, le gouvernement décide de consacrer intégralement le produit des entrées à l’acquisition d’œuvres exposées au Salon, mesure destinée à la fois à enrichir les collections nationales et à encourager le marché de l’art.

Gustave Courbet fut le premier à faire valoir les droits que pouvaient attendre les artistes de ces nouvelles dispositions. Dès 1853, il revendiqua auprès du gouvernement une part des recettes de l’Exposition considérant que c’était principalement ses tableaux qui avaient attiré les visiteurs au Salon et suscité le plus de compte-rendus dans la presse [ref]« Je lui rappelai aussi qu’il me devait 15.000 francs pour les droits d’entrée qu’ils avaient perçus avec mes tableaux pour les expositions antécédentes, que les employés m’avaient assurés qu’individuellement ils conduisaient 200 personnes par jour devant mes Baigneuses. Ce à quoi il répondit la bêtise suivante : que ces personnes n’allaient pas pour les admirer. Il me fut facile de répondre en récusant son opinion personnelle et en lui disant que la question n’était pas là, que soit pour critique, soit pour admiration, la vérité étaient qu’ils avaient touché les droits d’entrée et que la moitié des compte-rendus portaient sur mes tableaux ». Gustave Courbet à Alfred Bruyas, Octobre ( ?) 1853, Correspondance de Courbet, édition établie par Petra-den Toesschate Chu, Paris, Flammarion, 1996. pp. 107-109.[/ref]. Deux ans plus tard, en marge de l’Exposition Universelle, il réitérait l’expérience tentée par David un demi-siècle plus tôt en présentant une exposition rétrospective de son œuvre que le public était invité à visiter moyennant un franc. Le succès de son exposition, dans laquelle les tableaux étaient autant à vendre qu’à voir, fut cependant plus critique que financier laissant Courbet dubitatif sur l’idée de l’exposition payante auquel il préféra une stratégie commerciale plus complexe, à la fois marchande et médiatique.

Louis Martinet et la Société nationale des Beaux-arts (1862-1865)

Ce n’est qu’au tournant des années 1860 que le principe de l’exposition payante fut réellement expérimenté par l’artiste Louis Martinet [ref]Louis Martinet (1814-1895).[/ref] dans l’idée d’offrir aux artistes une alternative à un marché de l’art de plus en plus prescripteur. Esprit romantique, cet ancien élève du Baron Gros occupa une place idéale pour observer l’évolution du milieu de l’art après la Révolution de 1848. Membre de l’équipe des inspecteurs chargés de l’organisation du Salon des artistes vivants à partir de 1849, il fut un témoin privilégié des réformes institutionnelles, économiques et sociales brièvement expérimentées sous la Seconde République. Évincé d’une administration des beaux-arts de plus en plus sectaire à partir de 1855, il prit alors conscience de l’impasse dans laquelle se trouvaient les artistes, pris entre un système académique en pleine décrépitude et un marché purement spéculatif encore incapable de soutenir la création artistique. Se tournant vers l’association du Baron Taylor, il y encouragea l’organisation d’expositions, notamment celle rétrospective de l’œuvre d’Ary Scheffer présentée en 1859 dans des galeries construites pour l’occasion dans les jardins du Marquis d’Hertford, au 26 Boulevard des Italiens.

C’est à ce lieu que Martinet, alors âgé de près de cinquante ans, associera son nom en y ouvrant une « exposition permanente » qui accueillera jusqu’en 1865 tous les principaux artistes du XIXème siècle, d’Ingres à Manet, en passant par Delacroix, Corot, Rousseau, Millet, Courbet, Whistler, Puvis de Chavannes, Carpeaux, etc. Profitant du nouveau vent libéral soufflé par l’Empire à partir de 1860, ce républicain de raison et orléaniste de cœur, dont les idées comme certaines amitiés le rapprochent du courant saint-simonien, va utiliser ce lieu pour tenter d’inventer un nouveau commerce entre les artistes et la société, d’inspiration romantique.

Sa première ambition lorsqu’il inaugure son exposition en février 1861 est « d’apprendre aux artistes à faire leurs affaires eux-mêmes » [ref]Introduction au catalogue de l’Exposition de la Société nationale des Beaux-arts, Paris, Impr. J. Claye, février 1864.[/ref], laissant à l’État la charge de décorer les monuments publics et de soutenir la grande peinture. Adoptant des points de vue très libéraux, voire industrialistes [ref]« que l’État, abdiquant au profit de l’industrie, laisse à l’entreprise seule le droit de propager l’art » laisse-t-il écrire dans le Courrier artistique. Henri Boisseaux, « Étude sur la situation des compositeurs français (deuxième article) », Le Courrier artistique, 1er février 1863.[/ref], Martinet est en même temps un farouche opposant à l’exploitation de l’artiste par le marché. Alors qu’il lui « a toujours semblé que les mots art et spéculation étaient ennemis mortels » [ref]Louis Martinet, « L’exposition permanente du Boulevard des Italiens », Le Courrier artistique, 1er août 1861.[/ref], il entend « être la première entreprise privée en France à pouvoir, avec une indépendance absolue, servir gratuitement d’intermédiaire entre les artistes et les amateurs » [ref]Louis Martinet, « Aux artistes et aux amateurs », Le Courrier artistique, 15 juin 1861.[/ref]. Comme l’écrit Edmond About, il s’agit de créer une « marché d’un nouveau genre » [ref]Edmond About, Le Courrier artistique, 1er juillet 1861.[/ref] où le producteur et l’acquéreur pourraient traiter ensemble par l’intermédiaire d’un administrateur. Ce dernier ne percevrait aucun droit d’exposition ni aucune commission comme l’affiche le règlement de l’exposition permanente qui limite ses ressources à la rétribution que chaque visiteur paye en entrant.

Le droit d’auteur en peinture

Cham, « Tu ne fais qu’entrer et sortir … et tu appelles cela gagner de l’argent ? (…) » Le Charivari, 2 décembre 1862.

Rapidement, cette conception libérale de l’entreprise de Martinet prendra un tour plus radical encore au moment où le débat sur le droit d’auteur allait revenir sur le devant de la scène en France. Dans le prolongement du Congrès international de Bruxelles de 1858 consacré à la question de la propriété artistique, un nouveau congrès, dont le Courrier artistique rend compte avec beaucoup d’intérêt, est organisé lors de l’exposition internationale d’Anvers pendant l’été 1861. Peu après, en janvier 1862, le gouvernement français créée une commission nationale chargée de réfléchir aux améliorations à apporter à la législation du droit de propriété. Martinet, comme l’ensemble de la classe artistique, prend part à cette réflexion dans son journal. Il prend parti pour les idées très libérales exprimées par Jules Hetzel dont il publie des extraits reconnaissant à l’artiste, ou à ses ayant-droits, de conserver de façon perpétuelle la propriété de son œuvre. C’est l’ardeur avec laquelle il défend ce point de vue qui le conduit à l’idée « tellement simple et tellement naturelle qu’elle aurait du être émise depuis longtemps » [ref]Louis Martinet, « des droits d’auteurs en peinture », Le Courrier artistique, 15 février 1862.[/ref] de rémunérer les artistes par le droit d’auteur comme le sont les écrivains et les compositeurs. Cette découverte coïncide avec un voyage en Angleterre auquel il participe en tant que membre de la commission française pour l’Exposition Universelle de 1862. Très impressionné par la puissance du principe d’association que le peuple anglais pratique depuis longtemps, particulièrement au sein des Art-Unions, il réalise combien « dans les arts surtout, l’esprit d’association peut tout changer » [ref]Louis Martinet, « de l’association dans les arts », Le Courrier artistique, 1er décembre 1861. On sait l’impact qu’eut sur le mouvement syndical et ouvrier français la découverte des Trade-unions lors de cette Exposition. Sans faire de Martinet le Henry Tolain du milieu de l’art, il convient de souligner l’importance qu’eut pour le développement de son entreprise la découverte des Art-Unions, sociétés privées d’amateurs qui organisaient des expositions et loteries, auxquelles il se réfèrera plusieurs fois.[/ref].

C’est donc grâce à la loi de l’association, « éternelle depuis la famille (…) jusqu’à la nation » [ref]Louis Martinet, « De l’association dans les arts II », Le Courrier artistique, 1er décembre 1862.[/ref], que Louis Martinet va tenter d’inventer une nouvelle économie de l’art en fédérant les artistes au sein d’une Société nationale des Beaux-arts, dont «le principe est le droit d’auteur en peinture, – le profit légitime et équitable que l’artiste doit pouvoir tirer de l’exposition qui se fait de son œuvre » [ref]Louis Martinet, Le Courrier artistique, 15 mars 1862.[/ref]. Créée au printemps 1862, la société est présidée par Théophile Gautier et regroupe rapidement près de deux cents artistes que rejoindront ensuite une cinquantaine de sociétaires amateurs. Son objet principal est d’organiser une exposition annuelle d’œuvres inédites des sociétaires, de la faire voyager dans les départements et à l’étranger et d’en partager les éventuels bénéfices.

Plusieurs publicistes se succèdent dans les colonnes du Courrier artistique pour défendre l’idée d’une entreprise qui ne craint pas qu’on la taxe « d’utopie », comme l’écrit P.-C. Parent, affirmant même qu’elle pourrait bien être « la fortune de la Société » [ref]P.-C. Parent, « La Société nationale des Beaux-arts », Le Courrier artistique, 6 décembre 1863.[/ref]. C’est Francisque Sarcey, célèbre publiciste de l’Opinion nationale, quotidien dont la sympathie saint-simonienne est établie, qui livre la plus longue et vigoureuse défense du projet de la Société nationale des Beaux-arts. À ses yeux, « les peintres en sont encore aux errements de 1788. Ils font un tableau, le vendent et en refont encore un autre, et ainsi de suite. Il n’y en a pas un qui se soit imaginé qu’il pourrait sans aliéner la propriété de son tableau, en tirer un revenu annuel » [ref]Francisque Sarcey, « Petite chronique », Le Courrier artistique, 14 février 1864.[/ref]. Il enjoint alors l’artiste à faire sa révolution et à s’adresser ainsi « aux milliers d’hommes dont se compose le public » : « Je viens d’achever une œuvre ; vous prétendez en régaler vos yeux, soit, mais je prélève tant sur votre curiosité. Mon tableau est un capital ; j’ai droit d’en attendre un certain revenu, sans être pour cela obligé de me dessaisir du capital. Je veux entrer dans l’esprit de la société nouvelle, qui est démocratique, et accomplir à mon profit la révolution qu’ont déjà faite les écrivains et les compositeurs, pour ce qui les regarde. »[ref]Francisque Sarcey, « Petite Chronique », Le Courrier artistique, 28 février 1864.[/ref]

Il s’agit ainsi pour Francisque Sarcey de « mettre en harmonie avec la forme démocratique de notre société les conditions industrielles de la peinture et de la sculpture » et « c’est l’association seule, la forme dernière de la démocratie, qui peut démocratiser l’art » [ref]Ibid.[/ref].

Le Salon intime

Le projet défendu par la Société nationale des Beaux-arts va bien au-delà d’une simple réforme du statut de l’artiste et aspire également à une réforme sociale de l’art. Mais la « démocratisation de l’art » telle que l’entend Sarcey n’a rien à voir avec celle que Courbet défend au même moment dans un texte manifeste publié à l’occasion du Congrès d’Anvers de 1861 [ref]Courbet y déclara que « le réalisme est, par essence, l’art démocratique ». cité par Marie-Thérèse de Forges in : Gustave Courbet, éditions des musées nationaux, 1977, p. 36. [/ref]. L’idéologie défendue Boulevard des Italiens n’est pas esthétique mais économique. En 1861, la démocratie a depuis longtemps fait son entrée dans l’art. Le salon est devenu « une véritable Babel de l’art (où) tous les langages, tous les styles, tous les procédés (…) sont mêlés et se heurtent les uns contre les autres », triomphe d’un individualisme « où chacun (ne) relève (plus) que de soi » [ref]E.D. Dupays, L’illustration, 11 mai 1861.[/ref].

C’est contre cet individualisme que s’oppose le projet volontairement éclectique de Louis Martinet. A ses yeux, ses salons doivent constituer au propre sens du terme une société, un club artistique comme l’appelle Francisque Sarcey qui y voit une forme de résurgence démocratique des salons aristocratiques d’antan. Il suffit en effet de cotiser pour rejoindre une communauté d’artistes et d’amateurs qui entendent partager au cours de « soirées intimes » une expérience collective de l’art. Théophile Gautier va même jusqu’à proposer d’imiter les habitudes des vendrediens, communauté artistique qu’il a découvert à Saint-Petersbourg, qui se réunit tous les vendredis soir pour peindre ou dessiner collectivement autour d’une table et vendre ensuite ces œuvres au profit de leur société.

Louis Martinet ne cessera de développer la convivialité de sa galerie, la transformant en salle capable de recevoir des concerts, la dotant de boudoirs, de fumoirs, de salle de lecture et de billard. La critique se moque et se demande si un jour on n’y fera pas un peu de cuisine. C’est ce que reproche également certains peintres sociétaires, comme Théodore Rousseau, qui voit d’un mauvais œil cette dérive pluridisciplinaire :

« L’année dernière je disais à Martinet qu’il finirait par nous faire tenir un café, et il me semble que nous y sommes. Voilà que nous avons la peinture avec la musique et le grog. Nous aurons la danse et les fleurs, nous pourrons écrire sur notre bannière : « Ici les cinq sens sont charmés » [ref]Lettre de Théodore Rousseau à Théophile Gautier, 3 février 1864. Correspondance de Théodore Rousseau, BS b 22 L 121. Département des arts graphiques, Musée du Louvre, Paris.[/ref].

Il s’agit bien de cela pourtant pour Louis Martinet : s’adresser aux sens, stimuler leurs correspondances et parvenir en fin de compte à une sorte de totalité romantique qui s’adresserait au sentiment. C’est le but finalement avoué des concerts organisés dans les salles d’expositions dont l’ambition est d’« arriver à la fusion de ces deux arts si bien faits pour vivre ensemble. (…) Regardez un Corot, par exemple, en écoutant une élégie de Mendelssohn, et le peintre n’aura plus de secret pour vous. Ainsi, Diaz se complèterait par Monpou ; Delacroix par Berlioz, Marilhat par Félicien David ; Raphaël par Mozart ; Michel-Ange par Beethoven, etc… » [ref]Le Courrier Artistique, 15 avril 1863. p. 4.[/ref].

La place prépondérante du sentiment dans le projet de Louis Martinet découle logiquement du principe de l’exposition payante dans la mesure où l’espace d’exposition devient le lieu même de l’expérience artistique. L’exposition prend valeur d’œuvre. Les critiques de l’époque comparent volontiers l’art d’accrocher une exposition à celui du joaillier qui doit savoir utiliser « la loi des contrastes » [ref]R. de Mercy, « Quelques observations sur les expositions officielles », Le Courrier artistique, 15 février 1863.[/ref] pour assembler les pierres précieuses avec le meilleur effet. C’est ce à quoi s’applique Louis Martinet, dans une conception décorative qui s’oppose en cela à la logique utilitariste qui préside aux accrochages des musées parisiens et du Salon des artistes vivants, ce dernier en arrivant à accrocher alphabétiquement les artistes. Son « Salon intime » [ref]Zacharie Astruc, Le Salon intime, Paris, Poulet-Malassis, 1860.[/ref], comme l’appelle Zacharie Astruc, « où aucune toile ne papillote ou tire les yeux », porte « indéniablement le cachet d’une harmonie aussi tranquille qu’elle est puissante, saisissant le spectateur d’une impression de recueillement » [ref]Albert de la Fizelière, « Exposition de tableaux modernes tirés de collections d’amateurs », L’Artiste, 1er mars 1860.[/ref].

En robe de chambre et en pantoufles

Pour sensée qu’elle puisse paraître, l’entreprise de Louis Martinet fut un échec retentissant qui ne dura que quelques mois. Comme il l’écrira lui-même au comte de Nieuwerkerke, il s’était lancé dans une « œuvre purement artistique » et non « industrielle » [ref]Rapport de Louis Martinet au comte de Nieuwerkerke, 14 octobre 1864. Z 61 Société nationale des Beaux-arts, Archives des musées nationaux, Paris.[/ref]. Rapidement, le projet d’exposition payante tomba à l’eau face à l’individualisme d’artistes sociétaires qui ne respectèrent pas la promesse d’envoyer une œuvre inédite à l’exposition. La fragilité économique de la Société obligea Martinet à continuer à vendre des œuvres même s’il inventa les mécanismes de loterie les plus tortueux pour échapper à cette fatalité. Mais en cette fin de Second Empire, il est utopique de chercher à se soustraire à l’économie globale d’une société de plus en plus capitaliste qui fétichise l’idée de marchandise comme le dénonce Marx dans Le Capital. Le sort réservé aux tourniquets du palais Brongniart en est un témoignage édifiant. Leur existence ne fut pas plus longue que les galeries d’exposition du Boulevard des Italiens. Supprimés par le gouvernement le 1er janvier 1862, ils sont rachetés à un prix modique par leur fabricant qui « compte y tailler de petits fétiches à porter en breloques (que) les boursiers, naturellement superstitieux, lui paieront (…) un bon prix » [ref]Castorine, « La semaine de la Bourse », Le Charivari, 17 février 1862.[/ref], rapporte Le Charivari sur le ton de la farce.

À la fin du Second Empire, le désir d’intimité avec une œuvre devient telle qu’il doit nécessairement passer par une forme d’appropriation, qu’il s’agisse de l’original ou de sa reproduction. Comme l’écrit Walter Benjamin, « l’intérieur devient le véritable asile de l’art » [ref]Walter Benjamin, Paris, capitale du XIXème siècle, Paris, Éditions Allia, 2003. p. 26.[/ref] au XIXème siècle et c’est dans cet espace « qu’il incombe au collectionneur cette tâche sisyphéenne d’ôter aux choses, parce qu’il les possède, leur caractère de marchandise ». C’est ce dont témoigne le visiteur d’une exposition de peinture similaire à celle du Boulevard des Italiens, organisée concurremment par le Cercle de la rue de Choiseul. D’abord séduit par la « température étudiée », les tapis épais, les divans profonds et les œuvres accrochées, le visiteur se prend à rêver de « déposséder ces messieurs du cercle et de s’approprier tout, galerie et dépendances, tapis, valets, tableaux ». Il poursuit un peu plus loin en confiant qu’il « trouve en effet, et ceci soit dit sans plaisanterie, qu’il est impossible de jouir absolument d’un tableau, à moins qu’il ne vous appartienne, à moins de vivre en sa compagnie, de le voir sous tous ses aspects et à chaque heure du jour. Chaque toile demande une sorte d’apprentissage, d’initiation qui ne peut se faire que dans le silence du chez soi, en robe de chambre et en pantoufles » [ref]« L’Exposition de tableaux du cercle de la rue de Choiseul », La vie parisienne, Janvier 1864. pp. 124-126.[/ref].

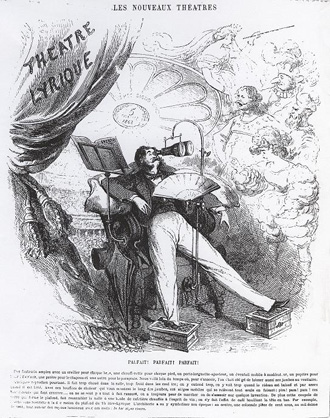

Malgré tout le confort, le raffinement et la convivialité offerts par les galeries du Boulevard des Italiens, le public du Second Empire n’est pas prêt à « payer pour voir » des expositions d’art moderne qu’il peut désormais visiter gratuitement chez les marchands de tableaux comme Goupil ou Durand-Ruel qui, à leur tour, se mettent à organiser des « expositions intimes » sur le modèle des expositions payantes. Quitte à payer pour vivre une expérience sensible, c’est la sensation forte et l’émotion la plus vive que le public recherchera contre quelques pièces de monnaie. Plus encore que les galeries d’art moderne, ce sont finalement les lieux de divertissement et de distraction qui seront les concurrents directs du Boulevard des Italiens. Le « spectacle payant », qu’il s’agisse des panoramas, théâtres et autres opéras qui connaissent un développement considérable à la fin du Second Empire, aura finalement raison de « l’exposition payante ». Les cinq sens du public y sont bien plus intensément charmés que dans les galeries de Louis Martinet. Dans les années 1860, alors que Charles Garnier mène la construction de son nouvel Opéra à quelques mètres du Boulevard des Italiens, le confort du public devient une préoccupation majeure pour tous les directeurs de théâtre. Parce que c’est le public qui paie, c’est son avis qui prime désormais dans la construction des nouvelles salles, contre celui des architectes [ref]« LES ARCHITECTES : décidément, le public est trop instruit, il commande maintenant. C’est une horreur, on n’a jamais vu ça.

LE PUBLIC (à lui-même en s’en allant) – Puisque c’est moi qui paie, j’ai bien le droit de dire mon avis. », in : J. Denizet, « A propos des salles de spectacles », Le Charivari, 11 mars 1862. [/ref]. Cette forme de clientélisme, soumise au bon plaisir du spectateur, traduit l’émergence simultanée de l’économie de marché et de la société de loisirs. C’est le sens de cette caricature de 1863, illustrant le confort moderne des nouveaux théâtres qui offre désormais au public « des fauteuils amples avec un oreiller pour chaque bras, une chaufferette pour chaque pied, un porte-lorgnette ajusteur, un éventail mobile à modérateur, un pupitre pour poser L’Entracte, une patère pour le chapeau et une autre pour le parapluie ». Mais c’est là un confort qui se monnaie comme le souligne pour conclure la légende de l’image : « louons la décoration du plafond du Théâtre Lyrique : « l’architecte a su y symboliser son époque : au centre, une colossale pièce de cent sous, au millésime de 1862, tout autour des rayons lumineux avec ces mots : In hoc signo vinces » : En ce signe réside le triomphe…. C’est ce triomphe financier et public qui devait attendre Louis Martinet lorsque, après avoir fermé son exposition en 1865, il transformera sa galerie pour en faire un Théâtre des Fantaisies-Parisiennes.

Bibliographie

ALTICK, Richard, The Shows of London, Cambridge, Belknap Press of Harvard Unirversity Press, 1978.

BAETENS, Jan, Le combat du droit d’auteur. Anthologie historique, textes réunis et présentés par, Paris, Les Impressions nouvelles, 2001.

BENJAMIN, Walter, Paris, Capitale du XIXème siècle, Paris, éd. Allia, 2003.

CHAUDONNERET, Marie-Claude, L’Etat et les artistes, de la Restauration à la monarchie de Juillet (1815-1833), Paris, Flammarion, 1999.

COURBET, Gustave, Correspondance de Courbet, Paris, Flammarion, 1996. (Editée et rassemblée par Petra Ten-Doesschate Chu).

DAVID, Jacques-Louis, Le tableau des Sabines, La Rochelle, Rumeurs des âges, 1997.

FOUCART, Bruno (dir.), Le Baron Taylor, l’association des artistes et l’exposition du Bazar Bonne-Nouvelle en 1846, Paris, Association des artistes peintres, sculpteurs, architectes, graveurs et dessinateurs, 1995.

GAILLARD, Chantal, Proudhon et la propriété, Les travaux de l’atelier Proudhon, Paris, EHESS, 1988.

GIBAUD, Bernard, Aux sources de la mutualité 1789-1989, Paris, éd. FNMF, 1989.

JENSEN, Robert, Marketing Modernism in Fin-de-Siècle Europe, Princeton, Princeton University Press, 1994.

KALIFA, Dominique, « L’ère de la culture marchandise », in : Revue d’histoire du XIXème siècle (Aspect de la production culturelle au XIXème siècle), n°1999-19, 1999.

KRACAUER, Siegfried, Jacques Offenbach ou le secret du Second Empire, Paris, Gallimard, 1994.

MAINARDI, Patricia, Art and Politics. The Universal Exhibitions of 1855 and 1867, New Haven, Yale University Press, 1987.

« Courbet’s Exhibitionism » in : Gazette des Beaux-arts, 2° sem. 1991. pp. 253-266.

« The Double Exhibition in Nineteenth-Century France », in : Art Journal, n°1, 1989.

McWILLIAM, Neill, Dreams of Happiness, Social Art and the French Left 1830-1850, Princeton, Princeton University Press, 1993.

McCAULEY, Elizabeth Anne, Industrial Madness, Commercial Photography in Paris, 1848-1871, New Haven, Londres, Yale University Press, 1994.

POULOT, Dominique, Musée, nation, patrimoine 1789-1815, Paris, Gallimard, 1997.

PICON, Antoine, Les saint-simoniens, Raison, imaginaire et utopie, Paris, Belin, 2002.

PROUDHON, Pierre-Joseph, Du principe de l’art et de sa destination sociale, Dijon, Les presses du réel, 2002.

Les majorats littéraires, Dijon, Les presses du réel, 2002.

ROSANVALLON, Pierre, Le libéralisme économique. Histoire de l’idée de marché, Paris, éd. du Seuil, 1989.

SENNETT, Richard, Les tyrannies de l’intimité, Paris, Seuil, 1979.

RUBIN, James Henry, Réalisme et vision sociale chez Courbet et Proudhon, Paris, éd. du regard, 1999.

Une fraternité dans l’histoire. Les artistes et la franc-maçonnerie aux XVIIème et XIXème siècles, Paris, Edtions Somogy, 2005.

WHITELEY, Jon, « Exhibitions of Contemporary Painting in London and Paris, 1760-1860 », Saloni, Gallerie, Musei e Loro Influenza sullo Suiluppo dell’Arte dei Secoli XIX e XX 1979. pp. 69-87.

WILLIAMS, Rosalind H., Dream worlds : Mass consumption in late Nineteenth-Century France, Berkeley et Los Angeles, Londres, University of California Press, 1982.

WOODMANSEE, Martha, The Author, Art and the Market, Rereading the History of Aesthetics, New-York, Columbia University Press, 1994.

ZÜTTER, Jorg (dir.), Courbet, artiste et promoteur de son œuvre, Paris, Flammarion, 1998. (catalogue d’exposition, Musée cantonal des Beaux-arts de Lausanne, Suisse).

Jérôme Poggi après avoir travaillé plusieurs années dans le milieu institutionnel de l’art contemporain, notamment au domaine de Kerguéhennec dont il a été directeur adjoint, se consacre aujourd’hui à des activités de recherche et d’enseignement en histoire de l’art portant principalement sur la question de l’usage de l’œuvre d’art et sa destination. Outre ses activités d’enseignement et d’écriture, il travaille dans le champ de l’art contemporain au sein d’une structure qu’il a créée en 2004, Objet de production. Ingénieur-économiste de l’École centrale de Paris, diplômé de l’EHESS et titulaire d’une maîtrise d’histoire de l’art de l’Université Paris I, il prépare un doctorat d’histoire de l’art sous la direction de Dominique Poulot sur « le commerce de l’art moderne à Paris sous le Second Empire ».