Au 19e siècle, l’art réclame son autonomie mais les artistes eux-mêmes ne viendront pas à bout des contradictions qui les lient intrinsèquement à la société. En 1824, Adolphe Thiers proclame, à propos du Salon, que « l’art doit être libre, et libre de la façon la plus illimitée ». En cela, il est en phase avec les changements de son temps et l’évolution du libéralisme bourgeois qui concurrencent le mécénat de l’Etat et de l’Eglise. Pourtant, la mission sociale de l’art se fait sentir à tout propos, en particulier quand il s’agit de traduire les inquiétudes nées du bouleversement des repères traditionnels.

Ainsi, à l’époque obsédée par la nature de l’être en société, les artistes devront servir à faire avancer la science et la morale conjuguées : traduire le rêve de classification, de hiérarchisation et finalement de purification du darwinisme social. Le fantasme en particulier de conférer aux individus une identité stable et prévisible a bien eu ses mots pour le dire et ses outils pour le mettre en pratique.

Il a fallu pour cela l’abandon d’un certain nombre de notions, de l’âme en particulier, au profit de l’unification du champ de la médecine et de la physiologie, comme l’a montré Jean Starobinski. Il a fallu porter une attention soutenue à la relation du physique et du moral, au lien entre la vie organique, l’activité mentale et la vie sociale et le mouvement concerne l’Europe entière.

Des expériences de Lavater et des physionomistes, les artistes se sont saisis à leur façon : il devenait instructif de rechercher le dedans dans le dehors : les tempéraments, les humeurs et les passions dans le physique, les traits, la forme du crâne. C’est aussi cela qui influencera l’art du portrait : Delacroix, Runge, Feuerbach, Daumier, Dantan, David d’Angers ou Degas. On sait bien ce que la fameuse Petite danseuse de quatorze ans de ce dernier doit à la représentation dominante des « classes dangereuses », au singe aussi, en présentant les anomalies repérées par Lombroso et les anthropologues qui disent repérer sur le visage les atavismes criminels.

La physiognomonie devient vite la norme scientifique qui veut concilier l’art et la science, au besoin jusqu’à la fusion. Inévitablement, elle fraye avec le religieux et avec une anthropologie qui se veut efficace dans le combat contre la dégénérescence, vieux spectre dont le monde de l’art ne fait pas l’économie.

Dans ce paysage obsédé par le dévoilement de la nature humaine par l’observation et la représentation, Jean-Baptiste Delestre, peintre, écrivain et homme politique français (1800-1871), se présente dans un ouvrage sur la Physiognomonie, comme celui qui diagnostique les qualités morales et sociales des individus en fonction de critères de jugement hérités du beau idéal néoclassique. Martial Guédron étudie dans cette nouvelle Lettre cette pensée et cette pratique méconnues, après s’être plus d’une fois intéressé au corps comme fondement de la représentation figurative il travaille actuellement à un livre sur les principes esthétiques de l’anthropologie au tournant du siècle des Lumières. Pierre Wat lui répond, en spécialiste du romantisme européen, attentif aux contradictions des positions de Jean-Baptiste Delestre, qui oscille dangereusement entre la mise en valeur du singulier et la volonté de saisir ce qui est durable dans la forme et dans le caractère des individus..

Laurence Bertrand Dorléac

Séminaire du 10 décembre 2004

La physiognomonie de Jean-Baptiste Delestre (1800-1871)

Beau idéal et autopsie du corps social

Martial Guédron

Il est assez troublant de découvrir comment un homme relativement célèbre en son temps s’efface peu à peu des dictionnaires. Travaillant sur les confluences entre art, science et morale en France au XVIIIe et au XIXe siècle, plus particulièrement à travers les représentations du corps humain, je devais immanquablement croiser Jean-Baptiste Delestre, dont les écrits réunissent nombre de thèmes qui m’intéressent. La Grande Encyclopédie Larousse du XIXe siècle, mine à laquelle il faut toujours retourner, lui consacre un bel article dans lequel j’ai puisé des informations importantes. À la charnière du XIXe et du XXe siècles, il a encore droit à dix-neuf lignes dans le Nouveau Larousse illustré dirigé par Claude Augé, tandis qu’en 1961, le Grand Larousse encyclopédique est beaucoup plus concis. En 1982, Delestre est absent du Grand Dictionnaire encyclopédique Larousse. D’autres dictionnaires confirment ce retrait progressif : si le Dictionnaire de Biographie française dirigé par Roman d’Amat et Roger Limouzin-Lamothe propose un article assez substantiel, celui de l’Encyclopédie Universelle du XXe siècle est déjà beaucoup plus succinct et l’on épuiserait en vain nombre d’ouvrages plus récents à la recherche de la moindre information sur le personnage.

Artiste, théoricien, homme politique

Jean-Baptiste Delestre est né à Lyon le 10 février 1800 et semble s’être destiné rapidement à une carrière de peintre. Ce qui l’a conduit à s’inscrire à l’École des Beaux-Arts de Paris, le 7 novembre 1816. En 1821, il est admis dans l’atelier d’Antoine-Jean Gros à une période où celui-ci s’efforce d’assumer l’héritage davidien et verse dans le classicisme académique. Devenu le disciple et l’ami du peintre, Delestre s’essaie à la peinture, à la gravure, à la sculpture et même à la caricature, stigmatisant les ordonnances de Charles X publiées dans le Moniteur le 26 juillet 1830 puis les manœuvres politiques de Louis-Philippe. Il réalise également des bustes, des médaillons sculptés, et, à partir de 1838, expose régulièrement au Salon de Paris : des paysages, des portraits et des compositions sur des sujets religieux. Cette participation aux expositions officielles s’interrompt brusquement en 1847, année où il est élu membre du conseil municipal de Paris et du conseil général de la Seine. Il prend ensuite une part très active à la Révolution de 1848 et devient maire du XIIe arrondissement. Le Coup d’État du 2 décembre 1851 va le rendre à la vie privée : il démissionne alors de toutes ses fonctions publiques pour se consacrer pleinement à la physiognomonie dont il entend faire une véritable science. Républicain convaincu, il continue de stigmatiser ses adversaires politiques par la caricature et, selon plusieurs témoins, réunit ses amis dans son atelier, au 350 de la rue Saint-Jacques.

À l’évidence, ce n’est pas par sa production artistique que Jean-Baptiste Delestre s’est recommandé à ses contemporains ou à la postérité. S’il est bien signalé comme peintre dans des dictionnaires biographiques d’artistes tels que le Gabet, le Thieme und Becker et le Bénézit, les rares historiens d’art qui le mentionnent encore aujourd’hui ne le font que pour sa biographie de Gros, publiée en 1845 et coupable d’imprécisions. Cela dit, les ouvrages de Jean-Baptiste Delestre méritent un peu plus qu’une simple mention érudite et soulèvent différentes questions qui recoupent les problèmes abordés dans le cadre de ce séminaire. Plus précisément, l’interaction entre ses différents centres d’intérêt, que son dernier livre, publié en 1866, synthétise parfaitement, doit inciter à une attention toute particulière. En effet, cet « ouvrage-testament », pour reprendre l’expression du Larousse du XIXe siècle, est l’aboutissement d’une démarche mûrie peu à peu tout au long d’une vie. L’objectif avoué de ce livre, sobrement intitulé De la physiognomonie, est assez précis : il s’agit pour Delestre de mobiliser ses talents d’observateur et de dessinateur afin d’établir une sorte de manuel opératoire qui permettra de lire les physionomies et de diagnostiquer le moral des individus par leur apparence physique.

Sonder les corps, sonder les âmes

Pour mieux saisir tous les enjeux d’un tel programme, il convient d’en établir rapidement la généalogie et de remonter à l’année 1827, lorsque Delestre publie un recueil de lithographies d’après les têtes des personnages de la Cène de Léonard de Vinci. Dans l’avant-propos, il prétend que les dessins qui ont servi pour ces illustrations ont été réalisés à l’échelle un, à partir de calques exécutés directement d’après la composition originale. Naturellement, si l’on considère l’état de la fresque, l’on se doute bien que les têtes calquées, dessinées puis lithographiées présentent une forte part d’interprétation ; au reste, le résultat est parfois assez maladroit voire proche de la caricature involontaire. Fait frappant, Delestre a souhaité, au risque de dénaturer son modèle, mettre l’accent sur l’âge, le caractère, l’expression et le costume du Christ et des apôtres. Il s’affilie ainsi à tout un courant de diffusion des œuvres de Léonard de Vinci par la gravure, courant qui intéressait principalement les têtes idéalisées de la Cène de Milan et le corpus des têtes grotesques ou caricaturales si souvent imitées depuis le XVIe siècle. Dans les deux cas, mais selon deux pôles extrêmes, Léonard semblait fournir des modèles visuels à ceux qui se passionnaient pour la traduction physique du caractère et des mouvements de l’âme.

En 1829, alors que les travaux et dessins de Léonard de Vinci portant sur la dissection humaine consignés dans les manuscrits de la bibliothèque de Windsor étaient encore très largement méconnus, Jean-Baptiste Delestre collaborait à une Iconographie pathologique pour laquelle il réalisait douze planches lithographiées illustrant des observations cliniques menées par des médecins du Val de Grâce et de l’hôpital de la Charité. Là encore, l’avant-propos de l’ouvrage paraît très instructif puisqu’on y insiste sur l’utilité du dessin pour fixer très exactement les altérations morbides du corps humain ; on ne peut s’empêcher, devant certaines planches, de songer que les collections d’anatomie pathologique des musées Orfila et Dupuytren furent constituées dans les mêmes années. On perçoit aussi, en parcourant le texte qui les accompagne, une sorte de jubilation inquiète à décrire les qualités proprement « picturales » de certains corps malades, impression que conforte l’édition de luxe accompagnée de planches en couleur : la symptomatologie se confond avec une expérience esthétique encore inhabituelle à cette date, puisque son objet est la forme humaine altérée par toutes sortes de pathologies.

Dès la fin des années 1820, Jean-Baptiste Delestre manifeste ainsi un intérêt évident pour l’homme intérieur. Il confère à l’ « autopsie », au sens large du mot, une place de choix qui ne se démentira plus par la suite. En cette même année 1829, il fait d’ailleurs paraître un Tableau synoptique d’un cours de philosophie de la peinture d’après une théorie fondée sur la concentration et l’excentration. Il s’agit cette fois d’une sorte de plan pour étudier comment le caractère, les passions et les qualités de l’homme moral affectent les formes et les couleurs de l’homme physique, que ce soit à l’état d’action ou à l’état de repos, tout en tenant compte des variations dues au sexe, au climat, au degré de civilisation, au régime politique ou au niveau social. C’est là l’ébauche du grand projet de Jean-Baptiste Delestre, à savoir sa Physiognomonie. En 1833, il publie un traité d’un peu plus de quatre cents pages intitulé Étude des passions appliquées aux Beaux-Arts. Ce livre, qui connaîtra plusieurs rééditions, est directement déduit de la première partie du programme annoncé dans son tableau synoptique : il se fonde sur le postulat suivant lequel chacun des mouvements de l’âme se reproduit et se révèle par un signe corporel excentrique ou concentrique [ref]Vieille opposition binaire que l’on rencontre notamment chez Jérôme Fracastor, Martin Cureau de la Chambre, Bernard Lamy, Condillac, ou, prendre un exemple contemporain de Delestre, Emil Huschke.[/ref] qu’il appartient à l’artiste de transcrire graphiquement – on pourra regretter que Delestre ne fournisse cette fois aucune illustration. Il ne s’agit pas ici d’analyser en détail le contenu de ce texte, mais simplement de souligner qu’il paraît à un moment où plusieurs auteurs tentent de dresser une signalétique des passions à l’usage des artistes afin de renouveler les recherches de Charles Le Brun. Pensons par exemple à l’étude de Jean-Baptiste Sarlandière, Physiologie de l’action musculaire appliquée aux arts d’imitation, ou aux travaux de Duchenne de Boulogne sur l’analyse du fonctionnement des muscles de la face à l’aide de la galvanisation localisée. Il faut également préciser que la plupart des auteurs qui prétendent accéder à la connaissance de l’homme moral par l’inspection de son apparence physique établissent désormais une nette distinction entre l’analyse des passions transitoires et l’étude des caractères fixes. Dans son Essai sur les passions appliquées aux Beaux-Arts, Delestre s’est surtout intéressé à l’analyse de ce qui, à la surface du corps, est mobile, contingent et variable. Ce n’est que dans un deuxième temps qu’il a axé ses recherches sur la physiognomonie au sens strict, à savoir la saisie de ce qui est durable dans la forme et dans le caractère des êtres humains, une démarche au cœur de son dernier livre, paru cinq ans avant sa mort.

Masques, moulages, crânes

Si l’on peut définir sa physiognomonie comme son « ouvrage-testament », c’est incontestablement parce qu’on y retrouve nombre d’idées abordées dans ses travaux précédents. Cela dit, le propos s’enrichit considérablement et se fonde sur un corpus de cinq cent trente-neuf dessins qu’il a lui-même gravés pour les besoins de l’édition. Son objectif, annonce-t-il, est le suivant : il s’agit d’étudier l’homme, de mieux le comprendre et de tracer un alphabet physiognomonique, afin d’apprendre à lire couramment sur la surface du corps humain, spécialement sur le visage. Cette métaphore de l’alphabet du corps n’est en rien inédite puisqu’on la trouve aussi bien dans les traités de théorie artistique depuis la Renaissance que dans des textes plus spécifiquement consacrés à l’expression des passions. Partant, on repère d’autres résidus de la vieille tradition physiognomonique tels que les parallèles entre la physionomie des hommes et celles des animaux, les allusions à la théorie des tempéraments, ou encore la hiérarchie entre le haut et le bas du visage dont il tire toutes sortes déductions en fonction de l’importance de chaque zone et de l’orientation des lignes qui s’y dessinent. En même temps, comme il l’a déjà fait dans son traité sur les passions, il déclare avoir puisé nombre de ses informations dans les hôpitaux, au contact des malades et de certains médecins. Pourtant, ce n’est plus tellement le modèle médical qui domine à présent sa démarche, mais le modèle anthropologique. Il déclare en effet avoir privilégié ses observations au Muséum d’histoire naturelle et laisse entendre que lorsqu’il a fréquenté l’école de médecine de Paris, ce fut surtout pour y dessiner les crânes et les moulages des têtes de suppliciés de la collection du cabinet anatomique. Justement, ce qui frappe dans les illustrations qu’il propose, c’est la grande proportion de celles qui ont été réalisées d’après des moulages, d’après des crânes ou encore d’après de multiples portraits peints, dessinés et sculptés, par rapport à celles qu’il dit avoir exécutées d’après le modèle vivant. Il tente, du reste, de se justifier, en indiquant que le dessin d’après nature est contraignant par ce qu’il demande un certain temps de pose que peu d’individus remarquables sont disposés à lui offrir. En outre, le crâne, le moulage en plâtre, le portrait gravé ou le buste sculpté offrent l’insigne avantage de l’immobilité parfaite.

Reste à relever que Delestre n’a pas eu recours, du moins directement, à la photographie. Il en connaissait pourtant très bien les avantages puisqu’il avait collaboré, à la fin des années 1850, à un Annuaire de la photographie qui faisait le point sur les différents aspects de cette technique. On sait qu’à cette date celle-ci était souvent décrite comme le moyen le plus sûr de produire des images offrant toutes les garanties de véracité. Et même si l’on parlait couramment d’ « art photographique » et de l’utilité, notamment, de créer un « musée » photographique des races humaines, pour la plupart des auteurs qui s’y intéressaient, ce nouveau médium ne procédait que d’un enregistrement mécanique d’une fidélité aveugle et sans artifices, produisant des images d’une ressemblance figée et morte, soit exactement ce qu’on reprochait aux moulages sur nature depuis au moins deux siècles. Précisément, la photographie était envisagée par les savants comme un complément indispensable au moulage et certains d’entre eux plaidaient pour son application systématique dans différentes entreprises taxinomiques. On pense bien sûr aux travaux qu’Alphonse Bertillon entreprendra dans les années 1880, mais c’est en fait, dès les années 1840 qu’apparurent les premiers clichés de détenus, les premières iconographies photographiques de la maladie mentale ou encore les applications du daguerréotype dans le champ de l’anthropologie. Rappelons enfin qu’en 1866, année de la publication de la Physiognomonie, les principes de la carte d’identité avec cachet et photographie venaient d’être posés. En résumé, que ce soit dans l’iconographie médicale, psychiatrique, anthropologique ou judiciaire, la période connut de nombreuses initiatives bientôt déterminantes pour les usages sociaux de la photographie et, plus globalement, pour les représentations du corps.

À l’aune de l’Apollon

Que la photographie puisse favoriser l’enquête physiognomonique, Delestre s’en montre parfaitement convaincu. Il va même jusqu’à déclarer qu’elle permettra de juger les responsables politiques à travers leurs différents portraits officiels : « Quelle curieuse biographie iconographique on se procurerait avec des collections nominales de ce genre ! Quel pilori pour certains modèles. » Cela dit, il faut observer que les sources visuelles de ses nombreuses illustrations sont hétéroclites et que le fait de les transposer au moyen d’un dessin sobre et académique permet de leur donner une unité formelle et un cachet commun tout en suggérant au lecteur que chaque cas est évalué avec la même objectivité. En outre, le choix du dessin est, sans conteste, celui d’un homme qui n’a pas entièrement renoncé à voir en artiste et donc à se réserver une part d’interprétation en jouant la sensibilité contre l’enregistrement mécanique ; chacune des illustrations de l’ouvrage est signée. Ainsi, alors qu’il se targue de fonder ses observations sur une démarche scientifique et qu’il entend mettre ses compétences de dessinateur au service d’une analyse des caractéristiques anatomiques, physiologiques et sociales des individus, ses critères d’appréciations et les clivages qu’il en déduits sont fortement marqués par ses positions esthétiques.

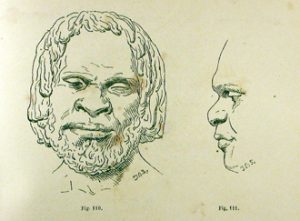

Fig. 1 Jean-Baptiste Delestre, Vue de face et de profil de Menalaguena, né dans le comté de Glamorgan, terre de Van Diemen (1866)

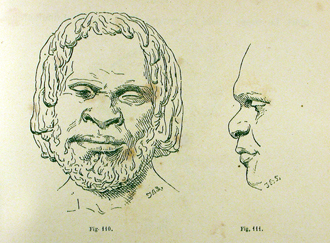

Premier clivage, celui qui oppose l’homme résolument laid à l’homme idéalement beau, soit, d’un côté, le « nègre », aux frontières de l’animalité, et, de l’autre, l’Apollon du Belvédère, dont la beauté parfaite signale l’intelligence supérieure. Que l’on puisse traiter de « singes » certains de ses compatriotes en raison de leur apparence physique relève de ce qu’il appelle la « malignité publique ». En revanche, lorsqu’il avance des comparaisons entre le chimpanzé et certaines ethnies africaines ou océaniennes, son discours se veut scientifique et fondé sur l’anatomie comparée. En ce sens, Delestre rallie les théoriciens qui, tout au long du XIXe siècle, ont tenté de donner une tournure scientifique aux préjugés raciaux en plaçant les Noirs sous le signe de la violence et de la bestialité. Puisant ses arguments chez Pieter Camper et Julien-Joseph Virey, il voit dans l’Apollon du Belvédère « le type de l’intelligence dégagée des entraves corporelles », tandis que le nez épaté et la mâchoire prognathe du Noir stigmatisent sa disposition aux passions violentes et son apparentement à l’animal. Il faut y insister : cette perception de l’altérité radicale se fonde sur des dessins qu’il a exécutés à partir de moulages en plâtre conservés dans les collections anthropologiques du Muséum [fig. 1]. En conséquence, la plupart des visages incarnant les types raciaux dépréciés reproduisent les défauts spécifiques à l’opération du moulage, à savoir un visage légèrement affaissé et, surtout, un regard aveugle ; n’oublions pas que la tradition physiognomonique n’a cessé de répéter le vieux topos suivant lequel les yeux sont les fenêtres de l’âme.

Quoi qu’il en soit, on constate, dans les propos de Delestre, de multiples tensions entre, d’un côté, un idéal humaniste et républicain et, de l’autre, des positions racistes qu’il partage avec plusieurs hommes de son époque classés parmi les libéraux. C’est là que la prégnance des critères esthétiques joue à plein. Que l’Apollon du Belvédère célébré par Winckelmann puisse servir de parangon de la beauté et dans le même temps de critère dans la hiérarchie des races humaines, voilà un argument qui connaît alors une très forte actualité, par exemple dans les écrits de Victor Courtet de l’Isle. Rappelons que la tête de l’Apollon a également servi de repoussoir à l’idiot congénital de Philippe Pinel, autre incarnation de l’écart par rapport à une norme qui, à l’évidence, est une norme esthétique. Issu d’une formation artistique académique, Delestre fondait cette norme esthétique sur un idéal d’harmonie qu’il voulait infaillible : celui de la statuaire antique, mais aussi celui de peintres dont la probité était supposée se manifester dans leurs œuvres autant qu’à travers leur visage ; les traits de Raphaël respirant la suavité de son divin crayon, ceux de Poussin la noblesse et la mesure de ses ouvrages [fig. 2], ceux d’Eustache Lesueur les qualités humaines de calme et de douceur de ses plus belles toiles.[ref]On sait qu’à cette physionomie de l’artiste « probe », s’oppose de plus en plus souvent, dans les mêmes années, le génie maladif et dégénéré stigmatisé successivement par Joseph Moreau de Tours (1830), Benedict-August Morel (1857) et Cesare Lombroso (1863).[/ref] Delestre, on le voit, est resté tributaire de l’anthropologie romantique qui, ce n’est pas un hasard, avait été accueillante aux artistes. Au cours de la deuxième moitié du XIXe siècle, cette science a pourtant été marquée par une importante mutation, puisque, avec Paul Broca en France, ou Louis Agassiz et Samuel George Morton aux États Unis, ses représentants se sont efforcés de substituer la précision objective des chiffres et des mesures au seul jugé oculaire. Il est significatif que dans les écrits de Broca, les crânes ne donnent plus lieu à des considérations esthétiques : ils ne sont plus ni beaux ni laids, ni harmonieux ou disgracieux, mais pesés, mesurés et classés en fonction de rapports mathématiques.

De la beauté de l’utilité sociale

Le deuxième clivage qui ressort des observations de Delestre oppose les individus utiles et les individus nuisibles, cela suivant différents registres dont le plus contrasté dresse les innocents contre les coupables : « L’innocence appelle la lumière sur un front épanoui. Le vice incruste sur le front un stigmate indélébile. Le crime dégrade le front, en ternissant sa pureté native, et le contraint à se courber sous le poids de la honte et de l’infamie. » Un peu plus loin, il souligne que le renflement des pommettes est un « signe fatal » qui permet de repérer l’assassin. À la fascination de Lavater pour la physionomie de Judas, succède, chez lui, celle qu’il éprouve pour un Lacenaire ou un Fieschi [fig. 3]. Dans le même ordre d’idée il déclare : « Les sourcils buissonneux et indociles se rencontrent chez les hommes à rude écorce, indisciplinables, farouches et se trouvant eux-mêmes déplacés dans la société des gens amis des formes et de la politesse. Nous en avons vu beaucoup d’exemples dans les prisons, chez les vieux insoumis, dont la peine a été prolongée pour résistance aux règles de la maison. » Ce dernier extrait montre comment, tout au long de l’ouvrage, le lecteur passe par de multiples allers-retours entre déterminisme biologique et utilitarisme social. À cet égard, le rôle réservé à la femme est plutôt éclairant : dans un de ses ouvrages précédents, Delestre avait souligné en quoi cette dernière, plus sensible que l’homme par le fait de sa constitution organique, présentait une déconcertante variabilité de physionomie, son visage se mouvant avec rapidité, « vrai Protée échappant sans cesse et se reproduisant toujours. »[ref]Jean-Baptiste Delestre, Étude des passions appliquées aux Beaux-Arts, Paris, 1833, [1845], p. 201.[/ref] Dans le prolongement de la tradition hygiéniste, il stigmatise cette fois toutes celles qui s’ingénient à détruire leur nature profonde à l’aide de prothèses constrictives. Bien sûr, cela ne l’empêche absolument pas d’assurer que la rectitude du corps est le signe de la droiture morale et qu’inversement, le corps sinueux ou courbé caractérise les profiteurs, les courtisans et les flatteurs qui vivent aux dépens de la société.

Dans un chapitre édifiant, il va jusqu’à proposer une typologie des figures de la liberté politique en passant en revue toute une série de profils de savants, d’enseignants, d’artisans et d’ouvriers, autrement dit des représentants de toutes les classes sociales, tous animés de la même intégrité civique et du même engagement démocratique. Pourtant, quelques pages plus loin, la hiérarchie entre le haut et le bas du corps fait un retour éloquent et se combine avec un principe de compensation censé déterminer le développement des organes : au volume du front, fonction des qualités de l’intellectuel, Delestre oppose ainsi l’épaisseur de la main du paysan, de l’artisan et de l’ouvrier, hyperbole du travail dont il fait une des vertus cardinales de la société française : « La main épaisse, écrit-il, est dévolue aux moins favorisés dans la distribution des dons intellectuels ». Dans un élan de fraternité dont il est coutumier, il ajoute quelques pages plus loin : « Si, comme artiste, nous recherchons pour modèles de belles mains aux suaves contours, comme citoyen, nous nous plaisons à poser notre main dans la main rugueuse de l’ouvrier se suffisant à lui-même. » Il est douteux qu’il faille à toute force séparer l’ « artiste » et le « citoyen » : comme chez nombre de ses contemporains, les élans fraternels se doublent ici d’une perception « pittoresque » de l’ouvrier et du paysan, perception dont témoignent, dans les mêmes années, les toiles d’un Jules-Bastien Lepage ou les photographies d’un Charles Nègre.

Il n’est pas indispensable de passer en revue l’ensemble des codes visuels mis en œuvre par Delestre pour comprendre que les représentants de toutes les déviances sociales portent les stigmates indélébiles de leur avilissement, tandis que les bons citoyens attestent leur niveau d’intégration à travers leurs corps, mais aussi leurs vêtements, leurs gestes, leur écriture et même leur voix. Les flottements d’un discours qui entremêle sans cesse le primat du biologique et l’argument du modelage social, sont renforcés par les critères d’appréciation totalement aléatoires qu’induisent les illustrations. Ainsi, les individus les plus marginalisés sont souvent présentés selon un dispositif face-profil, tandis que les personnages socialement intégrés bénéficient généralement des effets du portrait de trois quarts, de la vêture, de la parure, voire de toute une gamme de moustaches, de favoris et de barbes dont les modèles se multiplient en même temps que le nombre des coiffeurs professionnels.

La perspicacité physiognomonique

Arrivé à ce point, il semble difficile de considérer le livre testament de Jean-Baptiste Delestre comme une simple curiosité qui offrirait tout au plus un intérêt anecdotique. Loin de là, il pose un certain nombre de problèmes, notamment celui des liens entre apparence physique, contenu moral et utilité sociale, dont on n’a toujours pas fini de tirer les pires conséquences. Bien entendu, les obsessions dont il témoigne doivent aussi être replacées dans le contexte qu’ont décrit et analysé certains historiens, celui de la peur de la confusion des races et des castes au sein de la société du XIXe siècle[ref]Voir notamment Richard Sennett, Les tyrannies de l’intimité, traduit de l’américain par Antoine Berman et Rebecca Folkman, Paris, 1979, p. 29.[/ref], une angoisse sociale encore accrue, dans la capitale française, par la poussée urbaine désordonnée qui marquait la vie des Parisiens. Louis Chevalier a souligné la confluence des exigences de visibilité et de salubrité en milieu urbain à partir de la monarchie de Juillet[ref]Louis Chevalier, Classes laborieuses et classes dangereuses à Paris pendant la première moitié du XIXe siècle, Paris, 1958 [2002], p. 242 sv.[/ref]. Diverses procédures visant à la transparence et au quadrillage ont alors été envisagées parmi lesquelles la physiognomonie et ses différents avatars pouvaient trouver leur place. Et ce n’est pas le fait du hasard si, comme la plupart des adeptes de cette pseudo-science, Delestre affiche une véritable obsession de la dissimulation, de la fraude, du maquillage, bref de tout ce qui peut, selon lui, nuire à la lisibilité du corps social. Il se déclare même capable d’identifier le caractère d’un individu au seul examen de ses vêtements. Anticipant la méthode de Sherlock Holmes, il repère l’ivrogne ou le paresseux rien qu’en inspectant ses chaussures dans l’arrière-boutique d’un cordonnier, y percevant « tous les vices dont l’oisiveté fait éclore les germes et mûrir les fruits véreux », tout le contraire de la botte du gendarme, brillante et lustrée où il reconnaît « la prestance d’un fonctionnaire qui veille à la sûreté publique comme sur lui même. » À l’évidence, l’évocation des germes et des fruits véreux n’est pas une métaphore innocente. Elle montre combien ce discours relève d’une perception du champ social qui va désormais s’opérer sur le modèle biologique : la survie de la société dépendra de la vitalité et du bon fonctionnement de chaque individu. On rappellera que cette solidarité biologique entre les différentes composantes du corps social se trouvera renforcée avec la révolution pastorienne et l’intrusion du germe dans les imaginaires.

Les vertus du contre-modèle

S’il est incontestable que l’adepte de la physiognomonie pourra contribuer, selon Delestre, à purger la société des individus qui sont « le résidu de l’écume sociale », il reste à évoquer le rôle qu’il assigne à l’artiste dans cette marche vers un monde structuré, transparent et harmonieux. Dans un premier temps, se référant aux sculpteurs de l’Antiquité classique, il semble se contenter de paraphraser les émules de Winckelmann : la statuaire grecque, dit-il en substance, montre comment la mise à nu du corps physique peut révéler les qualités morales des hommes d’exception. En suivant cet exemple et en exploitant les ressources de la physiognomonie, l’artiste pourra dévoiler leur nature profonde qui se cache aux regards de l’observateur commun. Fidèle en cela aux conceptions artistiques de la fin des Lumières, Delestre confère à l’art une fonction édifiante et imagine que des monuments publics élevés aux grands hommes pourront, par émulation, avoir un effet bénéfique sur les citoyens.

Singulièrement, c’est dans son petit chapitre consacré à la caricature que le rôle social et civique qu’il assigne à l’art et aux artistes se dessine le plus nettement. Delestre, qui l’a lui-même pratiquée, n’ignore pas que la caricature est un procédé physiognomonique : ne consiste-t-elle pas à percer au jour l’être véritable sous l’apparence des traits individuels ou des faux-semblants sociaux qu’elle amplifie jusqu’à les rendre grotesques ? Fort judicieusement, il évoque à ce sujet les bustes-charges de Jean-Pierre Dantan, soit un ensemble de portraits en plâtre, en fonte ou en bronze qui représentent les célébrités de l’époque. Dantan, dont l’œuvre témoigne d’un intérêt pour la physiognomonie, la phrénologie et l’anthropologie, avait rassemblé les effigies caricaturales de ses contemporains dans le Musée Dantan de son hôtel parisien, au 41 de la rue Blanche. Dans leur Journal, à la date du 2 mars 1864, les Goncourt décrivent l’endroit comme un « Panthéon de la laideur humaine » dans lequel « il vous prend une envie de vous en aller, comme devant toutes les formes d’horreur, de dépression et d’animalité de la physionomie. » Songeant sans doute à cette étrange galerie de célébrités, Delestre déclare que la société pourrait tirer un grand bénéfice de l’exposition publique d’effigies qui révéleraient au grand jour les indices physiognomoniques de tel ou tel personnage public. À la différence de Dantan, il n’exclut pas que les hommes politiques puissent faire les frais de telles révélations ; brusque émergence des vertus du contre-modèle dont chaque visiteur, conclut-il, pourrait tirer toutes les conséquences.

Bibliographie

BADIRON, Laurent, GUEDRON, Martial, Corps et arts. Physionomies et physiologies dans les arts visuels, Paris/Montréal, 1999.

BARTHE, Christine, « Les éléments de l’observation. Des daguerréotypes pour l’anthropologie », in Le daguerréotype français. Un objet photographique, cat. expo. Paris, Musée d’Orsay, New York, The Metropolitan Museum of Art, Paris, 2003, p.73-86.

BLANCKAERT, Claude, « L’indice céphalique et l’ethnogénie européenne : A. Retzius, P. Broca, F. Pruner-Bey (1840-1870) », dans Histoire de l’Anthropologie : Hommes, Idées, Moments, C. Blanckaert, A. Ducros, J.-J. Hublin dir., Bulletins et Mémoires de la Société d’Anthropologie de Paris, n° spécial, 3-4, 1989, p. 165-202.

CHEVALIER, Louis, Classes laborieuses et classes dangereuses à Paris pendant la première moitié du XIXe siècle, Paris, 2002.

CORBIN, Alain, « Le secret de l’individu » in Philippe Ariès & Georges Duby, Histoire de la vie privée, t. 4, De la Révolution à la Grande Guerre, Paris, 1987, p. 389-460.

COURTINE, Jean-Jacques, HAROCHE, Claudine, Histoire du visage. Exprimer et taire ses émotions. XVIe début XIXe siècle, Paris, 1988.

DELESTRE, Jean-Baptiste, Études progressives des têtes du Cénacle peint à Milan, par Léonard de Vinci, Paris, 1827 ; Tableau synoptique d’un cours de philosophie de la peinture d’après une théorie fondée sur la concentration et l’excentration, par J.-B. Delestre, Paris, 1829 In-fol. plano ; Iconographie pathologique, ou Collection de faits rares et intéressants […] recueillis, dessinés et lithographiés par J.-B. Delestre, Paris, 1829 ; Étude des passions appliquées aux Beaux-Arts, Paris, 1833 ; Gros, sa vie, ses œuvres ou Mémoires historiques sur la vie et les travaux de ce célèbre artiste, Paris, 1845 ; Annuaire de la photographie, résumé des procédés les meilleurs pour la plaque métallique, le papier sec et humide, la glace albuminée ou collodionnée, avec l’indication des instruments nouveaux et la nomenclature des traités spéciaux sur chacune de ces différentes matières, par J.-B. Delestre, Paris, 1858 ; De la physiognomonie, Paris, 1866.

HAMY, Ernest-Théodore, « La Collection anthropologique du Muséum national d’histoire naturelle », L’Anthropologie, 1907, t. XVIII, p. 257-276.

PHÉLINE, Christian, L’image accusatrice, Les Cahiers de la Photographie, n° 17, Paris, 1985.

PIGEAUD, Jackie, L’art et le vivant, Paris, 1995.

SENNETT, Richard, Les tyrannies de l’intimité, traduit de l’américain par Antoine Berman et Rebecca Folkman, Paris, 1979.

SOREL, Philippe, Dantan Jeune. Caricatures et portraits de la société romantique, Paris, Maison de Balzac, 1989.

Martial Guédron est professeur d’Histoire de l’art à l’Université Marc Bloch (Strasbourg II). Ses recherches portent sur le corps comme fondement de la représentation figurative et objet d’investigations vers lequel art, science et morale ne cessent de converger (De chair et de marbre. Imiter et exprimer le nu en France (1745-1815), Paris, 2003). Il étudie également les mythes propres aux discours sur l’art (Peaux d’âmes. L’interprétation physiognomonique des œuvres d’art, Paris, 2001). Son travail en collaboration avec Laurent Baridon sur les enjeux esthétiques des théories physiognomoniques (Corps et arts. Physionomies et physiologies dans les arts visuels, 1999) l’a conduit à assurer avec lui le commissariat de l’exposition Homme-Animal. Histoires d’un face à face (Musées de Strasbourg, printemps 2004) ainsi que la codirection du catalogue qui en est résulté. En préparation, un ouvrage sur les fondements esthétiques de l’anthropologie au tournant du siècle des Lumières.