Extrait d’un rapport du GIEC.

Quand les organisations internationales dessinent le monde : quels indices pour analyser leurs cartes ?

Benoît Martin

Publié le 3/03/2021

Cet article est une adaptation du texte « Analyzing Maps Production », à paraître dans l’ouvrage Introduction to International Organization Research Methods dirigé par Fanny Badache, Leah Kimber et Lucile Maertens, chez The University of Michigan Press.

Les cartes – dans leur acceptation large, soit toute représentation d’informations relatives à un espace géographique – ont toujours constitué des instruments privilégiés des relations internationales : se déplacer dans un territoire, recenser des populations, délimiter des souverainetés, découper/se répartir en régions, planifier des attaques, glorifier un empire ou encore iconifier une nation.

Les organisations internationales cartographes

Parmi les multiples acteurs qui produisent des cartes, les organisations internationales font figure d’incontournables au niveau international. Avant d’analyser leur production, il convient d’avoir à l’esprit les deux fonctions principales attendues de ces médias particuliers :

Un outil pour les opérations : la précision est alors un critère important (localisation, actualité, données attributaires). Ces cartes mobilisent parfois des méthodes trapues qui combinent systèmes d’information géographique, télédétection, modélisation et, plus récemment, big data. Aux Nations unies, le DPO, le HCR, le Pnue ou l’OIM produisent de telles cartes.

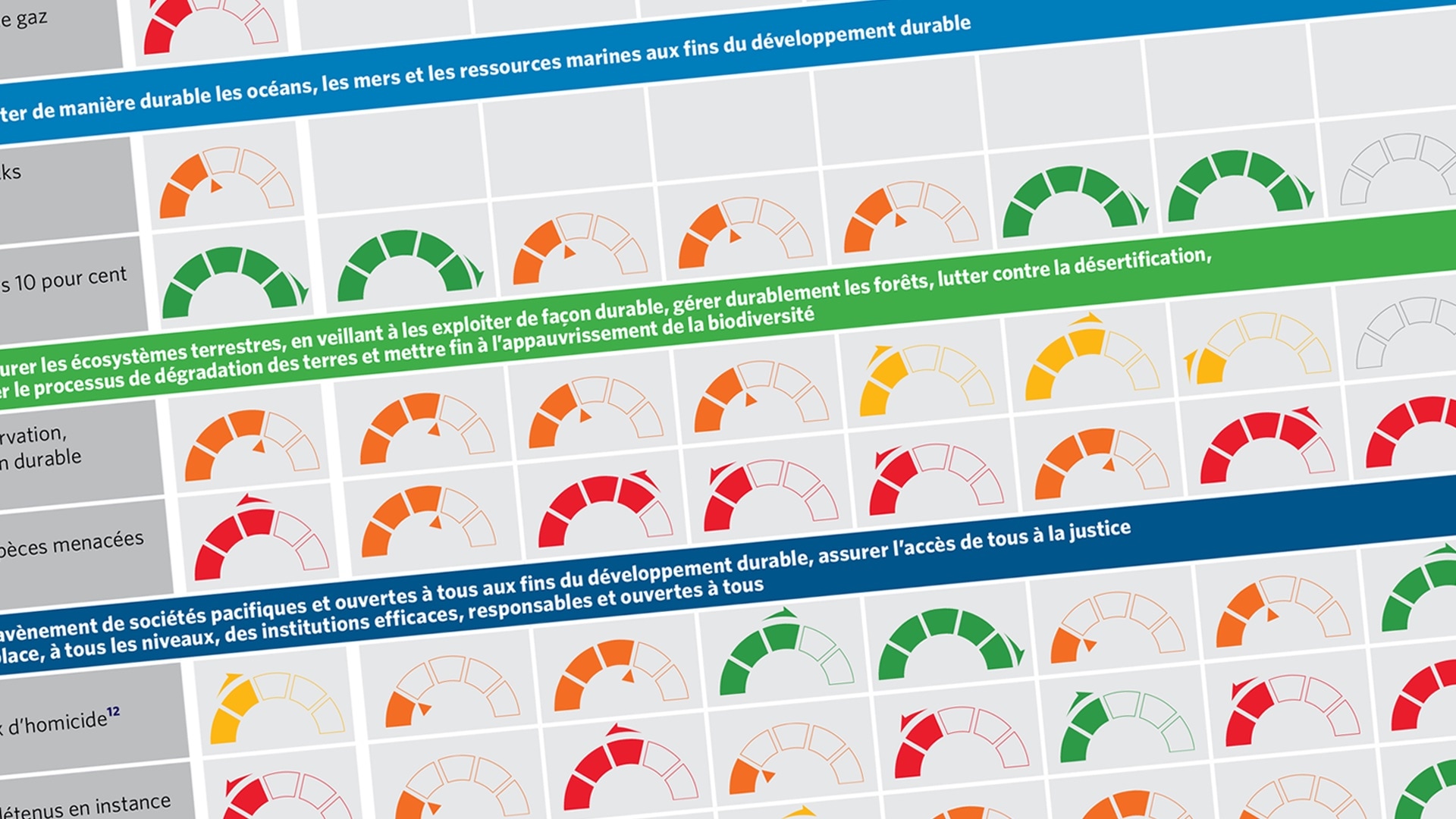

Un outil pour l’expertise : la logique argumentaire est ici centrale (synthèse d’un panorama global, illustration d’un cas d’étude). Ces cartes, alors qualifiées de « thématiques », enrichissent les publications analytiques (rapports, notes, manuels), au même titre que les tableaux de données ou les dataviz.

Quelle que soit leur fonction, les cartes présentent souvent une apparence technique dont elles tirent justement leur pouvoir de preuve scientifique. Une telle aura peut constituer un obstacle à l’analyse mais elle doit impérativement être dépassée.

Les cartes comme discours

Le langage cartographique possède ses propres codes et méthodes (Bertin 1967). Ces bonnes pratiques – que certains spécialistes aiment à présenter comme des « règles » – n’évacuent pas toute subjectivité. Réaliser une carte consiste en une succession de choix qui ne sont ni automatiques ni neutres. Par exemple, l’auteur choisit un fond de carte qui présente des distorsions, un centre et des périphéries, des limites et des démarcations ; il choisit aussi des couleurs, il attribue des poids visuels aux éléments graphiques, autant de « paramètres » qui ont des significations culturelles voire émotionnelles. De la sorte, les cartes ne sont pas des objets désincarnés : intimement liés à leur contexte de production, ils présentent une dimension rhétorique indéniable (Harley 1989, Wood 1992).

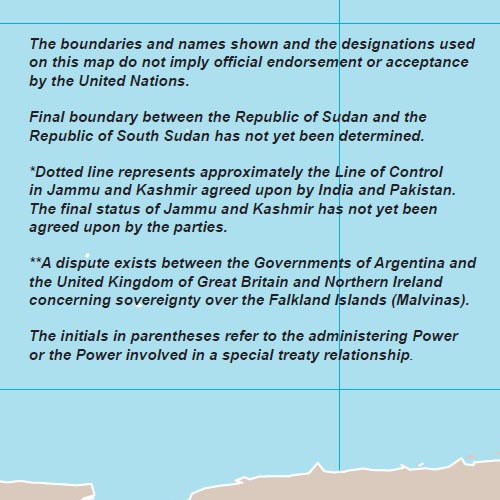

; elles sont aussi graphiquement décelables dans les lignes en pointillés

; elles sont aussi graphiquement décelables dans les lignes en pointillés (frontières indéterminées) et, plus rarement, dans certaines lignes continues à l’intérieur d’États souverains

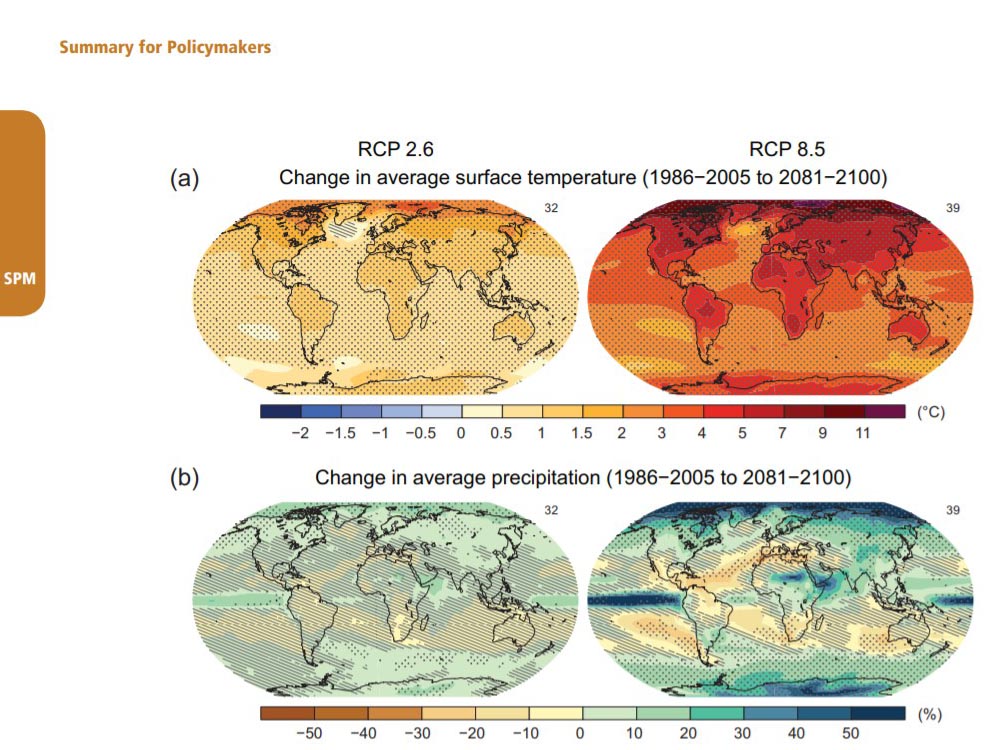

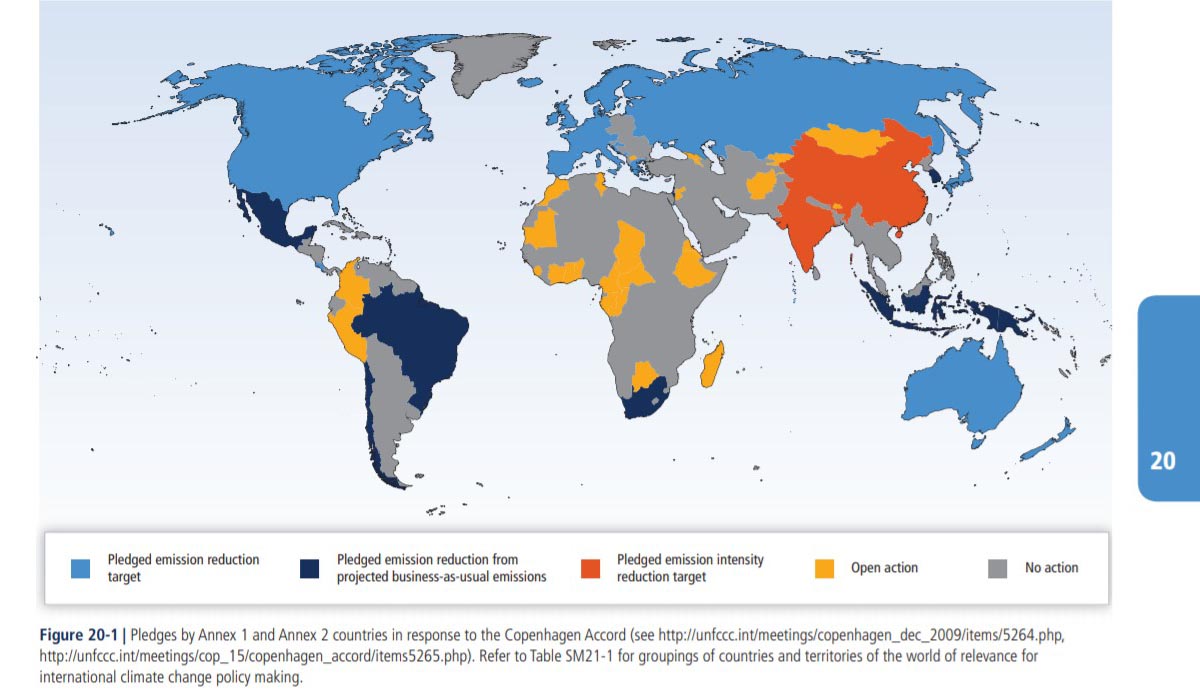

(frontières indéterminées) et, plus rarement, dans certaines lignes continues à l’intérieur d’États souverains . Deuxièmement, le Giec utilise des cartes pour représenter la géographie des effets des modélisations des scénarios des futurs climatiques possibles. Plus précisément, les fameux Rapports d’évaluation (Assessment Reports) alternent habilement des cartes montrant une Terre sans frontières

. Deuxièmement, le Giec utilise des cartes pour représenter la géographie des effets des modélisations des scénarios des futurs climatiques possibles. Plus précisément, les fameux Rapports d’évaluation (Assessment Reports) alternent habilement des cartes montrant une Terre sans frontières , pour renforcer la dimension globale du réchauffement climatique, avec d’autres, structurées selon une grille politique

, pour renforcer la dimension globale du réchauffement climatique, avec d’autres, structurées selon une grille politique , pour enjoindre les États à l’action ou rapporter leurs engagements.

, pour enjoindre les États à l’action ou rapporter leurs engagements.Porter un regard critique sur les cartes des organisations internationales

Les cartes peuvent utilement être considérées comme un sous-type spécifique de dataviz. Elles présentent d’ailleurs les mêmes défis d’analyse qui portent sur leur forme (design), leur contenu (message) et, surtout, le mixte des deux. Ainsi, le triple questionnement proposé dans l’article « Comment analyser les dataviz des OI » (que montre cette image ? qui l’a produite/avec quel objectif ? comment a-t-elle été produite ?) constitue un préalable pertinent voire nécessaire pour analyser les cartes.

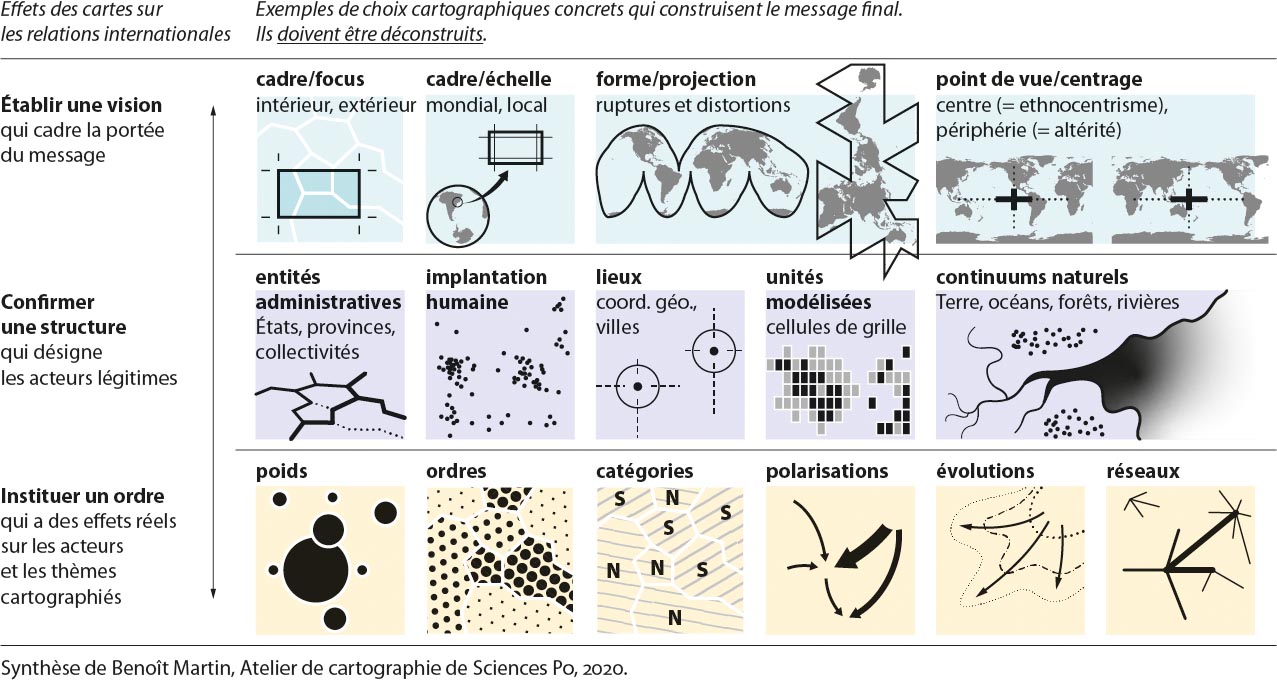

Plus spécifiquement aux cartes, et si l’on considère qu’elles sont « bonnes » lorsqu’elles reflètent les intentions de leur auteur ou commanditaire, leur analyse nécessite de prendre en compte trois effets :

Benoît Martin, © FNSP – Atelier de cartographie, 2020

Références bibliographiques

- Bertin, Jacques. 2013 (1967). Sémiologie graphique. Les diagrammes, les réseaux, les cartes. Paris, France : Éditions de l’EHESS.

- Harley, Brian. 1989. “Deconstructing the Map.” Cartographica 26 (2): 1-20.

- Lévy, Jacques (ed). 2015. A Cartographic Turn. Lausanne, Switzerland: EPFL Press.

- Wood, Denis. 1992. The Power of Maps. New York, New York: The Guilford Press.

Articles liés

Benoît Martin, le 03/03/2021