Accueil>Comment réduire les inégalités d’accès à l’éducation et aux soins de la petite enfance ? Discussion autour du rapport de l'OCDE

11.04.2025

Comment réduire les inégalités d’accès à l’éducation et aux soins de la petite enfance ? Discussion autour du rapport de l'OCDE

L’OCDE publie ce 29 janvier 2025 son rapport "Reducing Inequalities by Investing in Early Childhood Education and Care", une référence majeure dans le domaine de la petite enfance. Ce rapport établit un cadre conceptuel pour analyser les inégalités d’accès aux crèches et met en dialogue la recherche et les politiques publiques.

Lidia Panico (LIEPP, CRIS) et Laudine Carbuccia (LIEPP, CRIS) y apportent une contribution précieuse, en analysant l’accès à l’éducation et aux soins de la petite enfance sous l’angle des inégalités et des effets des politiques publiques. Leurs travaux constituent les seules données françaises citées dans ce rapport.

Lidia Panico travaille sur l'impact des modes d’accueil sur le développement des jeunes enfants en France. Son étude analyse les données de la cohorte ELFE (Étude Longitudinale Française depuis l'Enfance) montre que l'accès aux modes d'accueil formels tels que la crèche influence positivement les compétences linguistiques des enfants, en particulier chez les enfants issus de milieux défavorisés.

Laudine Carbuccia explore les déterminants des écarts socio-économiques dans l'inscription à la petite enfance en France. Son travail au sein du LIEPP met en évidence les barrières structurelles et économiques qui empêchent certains groupes sociaux d'accéder aux services de garde et d’éducation préscolaire.

À votre avis, comment les politiques publiques peuvent se saisir du nouveau rapport de l’OCDE et de vos recherches pour maximiser les bénéfices des modes d’accueil formels comme les crèches dans la petite enfance ?

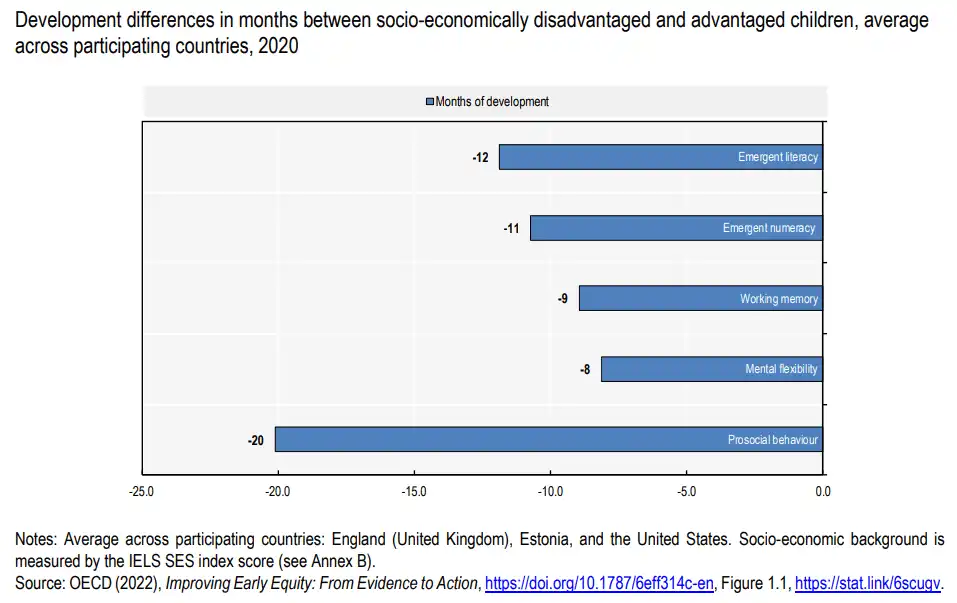

[Lidia Panico] Notre étude montre que les modes d’accueil formels collectifs de haute qualité, tels que ceux proposés en France et notamment les crèches, peuvent être bénéfiques pour le développement de tous les enfants, et en particulier pour ceux issus de milieux défavorisés. En France, il existe des différences très marquées dans les compétences des enfants avant même leur entrée à l'école maternelle, en fonction de leur milieu socio-économique. Nos résultats suggèrent donc que les modes d’accueil formels pourraient être un outil pour réduire les inégalités socio-économiques dans le développement de l'enfant. Je dois cependant souligner un point : la littérature internationale a montré à plusieurs reprises que la qualité de l’accueil est primordiale et qu'un accueil de mauvaise qualité peut en fait être nocif pour les jeunes enfants. Par conséquent, l’accès en crèche ne peut que participer à la réduction des inégalités sociales si l'expansion du système de crèches se fait tout en maintenant une qualité élevée.

Le rapport évoque que l’âge d’entrée en crèche n’a pas d’impact sur les enfants de milieux favorisés. Faut-il alors prioriser l’accueil des enfants issus de milieux défavorisés et des familles immigrées, notamment pour favoriser l’apprentissage de la langue et réduire les écarts de développement ?

[Lidia Panico] Les modes d’accueil formels collectifs semblent être bénéfiques pour tous les enfants. Toute famille, qu'elle soit favorisée ou non, devrait avoir le choix d’en bénéficier, au même égard que d’autres systèmes tels que la santé ou l'éducation. Cependant, en France, les familles défavorisées accèdent beaucoup moins à la crèche. Il faut donc davantage comprendre et remédier à la sous-représentation des enfants défavorisés dans les modes d’accueil formels collectifs.

Outre les inégalités selon le statut socio-économique, nos résultats ont également montré que, en France au début des années 2010, les modes d’accueil formels collectifs étaient particulièrement bénéfiques pour les enfants issus de l'immigration, notamment en termes de développement du langage. Nos résultats suggèrent donc que la crèche pourrait également être un outil pour réduire les inégalités dans le développement de l'enfant en fonction de l'origine migratoire si la qualité de l’accueil est maintenue.

[Laudine Carbuccia] Par ailleurs, des recherches, dont les miennes, ont aussi mis en évidence des inégalités d’accès en fonction de l’origine migratoire des familles. Les familles issues de l’immigration sont moins représentées dans les modes d’accueil formels, alors que ces structures sont particulièrement bénéfiques pour elles. Il existe aujourd’hui, sur le papier, une certaine forme de priorisation des enfants issus de familles vulnérables. En effet, le code de l’action sociale et des familles (Article L214-7) stipule que les modes d’accueil ont vocation à accueillir des parents en insertion et les familles monoparentales et isolées. À ce titre, plusieurs politiques ont été mises en place dans les dernières décennies pour réduire ces disparités d’accès, qui persistent pourtant.

Comment expliquer ce phénomène selon vous ?

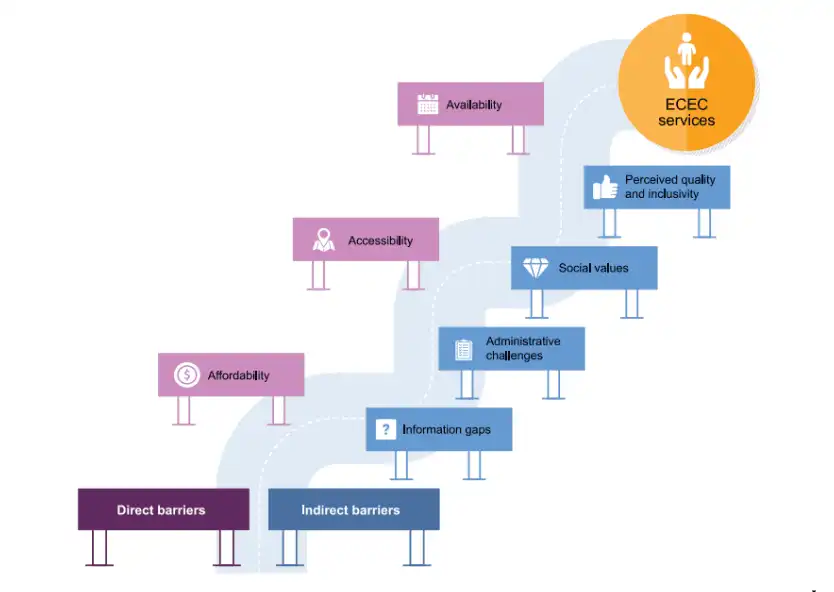

[Laudine Carbuccia] Globalement, les barrières d’accès les plus connues dans la recherche internationale, que le nouveau rapport de l’OCDE appelle barrières “directes”, sont le coût ou encore le manque de places. Cela dit, même dans les pays où l'offre est peu chère et relativement disponible, comme en France, on observe quand même que ces inégalités d’accès en fonction de l’origine socio-économique et migratoire des familles persistent la plupart du temps. Pour cette raison, dans ma thèse, je m’intéresse aux obstacles dits « indirects », qui empêchent les familles les plus vulnérables de candidater et d’obtenir une place, même lorsqu’elles le souhaitent.

Par exemple, ma recherche montre que dans le contexte français, des barrières informationnelles existent. Dans un contexte où il y a toujours plus de demande que d’offre, les parents plus vulnérables ont tendance à moins savoir qu’il faut candidater tôt pour maximiser les chances d’avoir une place, et qu’il faut démultiplier les démarches car il n’est pas du tout garanti que toutes les candidatures aboutissent. Par ailleurs, ces familles ont aussi plus tendance à rencontrer des barrières administratives dans le processus de candidature. Enfin, même quand elles ont candidaté, mes recherches suggèrent que, malgré tous les efforts institutionnels qui ont été faits, les critères d’attribution favorisent toujours le plus souvent les familles où les deux parents travaillent, ce qui désavantage encore les foyers les plus précaires.

Le rapport met en évidence l’effet "Matthieu", où les familles les plus informées bénéficient en premier des évolutions du système. Comment éviter cet écart et garantir une meilleure équité, notamment pour les familles les plus vulnérables ?

[Laudine Carbuccia] Il faudrait faire en sorte que le processus d’attribution des places en crèche soit le plus juste et le plus acceptable possible, ce qui pose plein de questions pratiques. Cela dit, à mon sens, la solution la plus radicale et efficace serait qu’il y ait de la place pour tout le monde, ce qui règlerait la question de l’attribution des places. On ne devrait pas avoir à choisir entre donner une place à une mère qui travaille pour qu’elle puisse continuer sa carrière sans qu’elle soit pénalisée, et une mère isolée, afin qu’elle puisse se réinsérer, et trouver un emploi si elle le souhaite. Et je pense qu’augmenter le nombre de places doit passer aussi et surtout par une revalorisation des métiers de la petite enfance, qui peinent aujourd’hui à être attractifs.

Cela dit, mes recherches suggèrent qu’il y aurait toujours intérêt, au moins dans un premier temps, à mettre en place des dispositifs “d’allers-vers” pour que les familles qui étaient les plus éloignées des modes d’accueil sachent que cette solution existe et comment y accéder, et que ce ne soit plus premier arrivé premier servi, car c’est la voie royale pour les inégalités d’accès. Par ailleurs, je pense qu’il faudrait continuer et accentuer encore les efforts de simplification administrative, en particulier pour l’accueil individuel, c’est-à-dire par exemple pour l’emploi d’une assistante maternelle. A ce titre, le fait que la moitié de l’offre d’accueil dans la petite enfance repose sur les assistantes maternelles est loin d'être anecdotique sur le plan des disparités d’accès. Employer une assistante maternelle, ça veut dire être parent-employeur, ce qui est loin d’être évident pour les familles les plus précaires, tant sur un plan symbolique qu’administratif… Donc même si l’offre était disponible pour toutes et tous, il faudrait faire attention aux modalités concrètes d'implémentation de cette offre, au risque que les inégalités persistent.

Propos recueillis par Bernard Corminboeuf et Evane Grossemy