Rendre accessible l’évaluation des politiques publiques

27 novembre 2022Sur l’État et les religions en France

27 novembre 2022![]() S’il est un ouvrage qui incite à repenser nos modes de fonctionnement, c’est bien celui auquel s’est attelé le collectif des chercheuses et chercheurs du Centre de sociologie des organisations (CSO) : La société des organisations (Presses de Sciences Po, mai 2022). Cas à l’appui, ils y explorent les causes et les conséquences de la multiplication des organisations et leur emprise sur nos vies sociales et privées. Ils y montrent leurs liens avec la mondialisation, la révolution digitale, la multiplication des instruments de mesure et l’omniprésence du droit, ils en évaluent ses effets sur les inégalités, l’érosion démocratique et le réchauffement climatique, tout en proposant des voies alternatives. Exposé par Olivier Borraz, directeur de recherche CNRS au CSO.

S’il est un ouvrage qui incite à repenser nos modes de fonctionnement, c’est bien celui auquel s’est attelé le collectif des chercheuses et chercheurs du Centre de sociologie des organisations (CSO) : La société des organisations (Presses de Sciences Po, mai 2022). Cas à l’appui, ils y explorent les causes et les conséquences de la multiplication des organisations et leur emprise sur nos vies sociales et privées. Ils y montrent leurs liens avec la mondialisation, la révolution digitale, la multiplication des instruments de mesure et l’omniprésence du droit, ils en évaluent ses effets sur les inégalités, l’érosion démocratique et le réchauffement climatique, tout en proposant des voies alternatives. Exposé par Olivier Borraz, directeur de recherche CNRS au CSO.

L’ouvrage part d’un constat simple, presque banal : nous vivons dans une société saturée d’organisations. Qu’entendons-nous par-là ? Tout simplement le fait qu’aucune dimension de nos vies aujourd’hui n’échappe à une forme organisée : qu’il s’agisse des organisations formelles auxquelles nous appartenons ou avec lesquelles nous interagissons quotidiennement ou qu’il s’agisse des nombreux process inscrits dans des standards, des procédures ou des algorithmes, qui encadrent nos comportements, déterminent nos préférences, contraignent nos décisions. Nos vies sont organisées comme elles ne l’ont peut-être jamais été. Il n’y a pas si longtemps encore, de nombreuses facettes de nos vies relevaient de pratiques et de structures informelles. Nos sphères privées, bien que toujours plus réduites, n’en demeuraient pas moins des espaces faiblement formalisés ; elles étaient encadrées par des coutumes, des règles orales et des traditions qui ne faisaient pas l’objet d’un contrôle poussé par des entités externes. Elles étaient intériorisées, transmises de génération en génération, sans être organisées sous des formes impersonnelles et générales.

Aujourd’hui, l’essentiel de nos actions quotidiennes est pris dans un dense réseau de structures et de process organisés. Cela ne signifie pas que nous avons abandonné toute liberté de choix, toute autonomie, mais cela implique que ces choix sont très largement inscrits dans des formes qui structurent nos préférences et nos possibilités d’agir. Si nous voulons agir contre les menaces auxquelles nos sociétés se trouvent aujourd’hui confrontées, il s’agit d’en tirer les conséquences.

Une multiplicité de dynamiques

Les moteurs de cette prolifération organisationnelle sont nombreux.

– Le premier est d’ordre juridique. Il se mesure à la montée des professions juridiques et des formes de judiciarisation qui se multiplient dans maints domaines de la vie économique, politique et sociale. Les risques de recours en justice, mais plus encore les risques réputationnels incitent une grande quantité d’organisations à formaliser toujours plus leurs activités, tant en interne qu’en direction de leurs clients, fournisseurs, partenaires, etc. pour se protéger.

– Le deuxième est technologique. Derrière le discours d’un monde qui serait devenu, grâce au numérique, horizontal et labile, on note l’émergence, non seulement de firmes d’une taille inégalée (les fameux GAFA), mais également des rapports de pouvoir qui se reproduisent dans les systèmes virtuels (à travers le contrôle et l’accès aux données, par exemple), et tout un travail de codification, de normalisation, voire de surveillance, de nos conduites qui opère dans les algorithmes qui équipent nos smartphones et ordinateurs et qui transforme ces conduites en sources de données au profit d’un nombre restreint d’acteurs.

– Le troisième renvoie aux professions. On a longtemps opposé organisations et professions. Mais il est devenu évident depuis quelques décennies que les deux, non seulement cohabitent, mais plus encore se nourrissent. Certaines professions sont devenues de formidables pourvoyeurs de formes organisées, qui leur permettent à la fois d’assoir leur emprise sur leur champ de compétence, mais également de subordonner d’autres professions à leur autorité. On pense, par exemple, aux médecins, dans leurs rapports à différentes spécialités, mais également aux professions paramédicales. Ces formes organisées, en outre, ne correspondent que rarement aux frontières des organisations formelles, mais tendent à s’étendre de manière transversale, à l’échelle nationale et internationale.

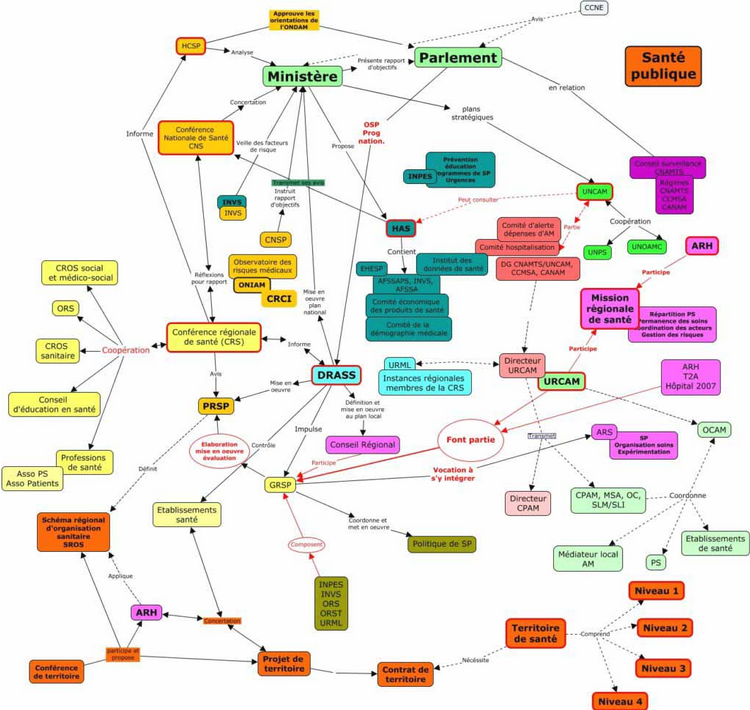

– Enfin, le quatrième moteur relève de ce qui dans l’ouvrage est qualifié de cercle vicieux néo-bureaucratique. Il s’agit par là de pointer le réflexe consistant, devant tout nouveau problème, à immédiatement envisager sa résolution sous la forme d’une création organisationnelle. Or, celle-ci vient souvent s’ajouter à une longue liste d’organisations déjà existantes, suscitant du même coup des problèmes de coordination qui ne pourront être résolus qu’à l’aide d’organisations supplémentaires. Dans notre ouvrage, les champs de la santé et de l’enseignement supérieur et de la recherche illustrent ce cercle vicieux qui consiste à penser la solution aux problèmes de coordination ou d’inefficacité de l’action publique uniquement sous l’angle de nouvelles organisations.

Organisations versus responsabilités des individus ?

Il est courant de lire ou d’entendre que la lutte contre les inégalités, le réchauffement climatique ou les problèmes de santé publique relèvent d’abord de comportements individuels. Autrement dit, qu’en lisant des histoires à nos enfants le soir avant de se coucher, en prenant le vélo plutôt que la voiture, ou en prenant l’escalier plutôt que l’ascenseur, nous allons individuellement contribuer à un bénéfice collectif. Et que l’on peut agir sur ces comportements avec des instruments plus ou moins intrusifs : de la coercition à la taxation en passant par les nudges et l’éducation, de manière à inciter (modalité aujourd’hui privilégiée) ou forcer les individus à adopter les « bons » comportements, ceux qui vont permettre de réduire la production de CO2, de réduire les inégalités scolaires ou de lutter contre l’obésité.

Or, l’erreur originelle de ces approches, qui trouvent leurs sources dans différentes disciplines scientifiques (économie comportementale, psychologie, neurosciences), tient à ce qu’elles oublient que nos comportements ne sont pas dictés uniquement par nos préférences individuelles ou des déterminants macrosociaux, mais qu’ils sont d’abord inscrits dans des formes organisées qui sont à l’origine des problèmes d’inégalités, de réchauffement climatique ou de santé publique qu’il s’agit justement de résoudre.

Prenons quelques exemples :

L’organisation du travail est un formidable producteur d’inégalités, tant à l’échelle globale qu’au niveau de chaque organisation : qu’il s’agisse d’inégalités économiques, sociales, de genre ou d’origine ethnique, les organisations dans lesquelles nous évoluons ou avec lesquelles nous interagissons n’en sont pas seulement les réceptacles, elles y contribuent aussi par la manière dont elles distribuent le travail, organisent les interactions, gèrent les carrières et les rémunérations.

La montée des populismes ne résulte pas seulement d’enjeux de classe ou d’une perte de confiance dans les élites ; ils découlent directement des choix effectués en matière d’aménagement du territoire, d’implantation des activités économiques, d’urbanisation, d’offre de services. Autant de décisions politiques qui déterminent très largement nos choix de lieux de vie, nos rapports aux autres, nos identités.

Enfin, dernier exemple, la lutte contre le réchauffement climatique ne doit pas se penser à l’échelle d’individus auxquels on demanderait de baisser la température dans leur logement, de prendre le vélo pour aller travailler, de consommer des produits de proximité. C’est faire totalement abstraction des conditions d’habitat, des offres de transports disponibles ou de l’organisation de la distribution agroalimentaire. Autant de secteurs peuplés d’organisations.

Bref, il est temps de réintroduire les organisations dans nos objets de recherche et dans l’action publique. Non comme de simples structures formelles, mais comme des lieux dans lesquels se déroule la quasi-totalité de nos actions quotidiennes. Non comme de simples entités juridiques, mais comme des espaces dans lesquels les individus interagissent, coopèrent, entrent en conflit, négocient, prennent des décisions. Non comme de simples vecteurs des inégalités, du réchauffement climatique ou de problèmes de santé publique, mais comme leurs causes.

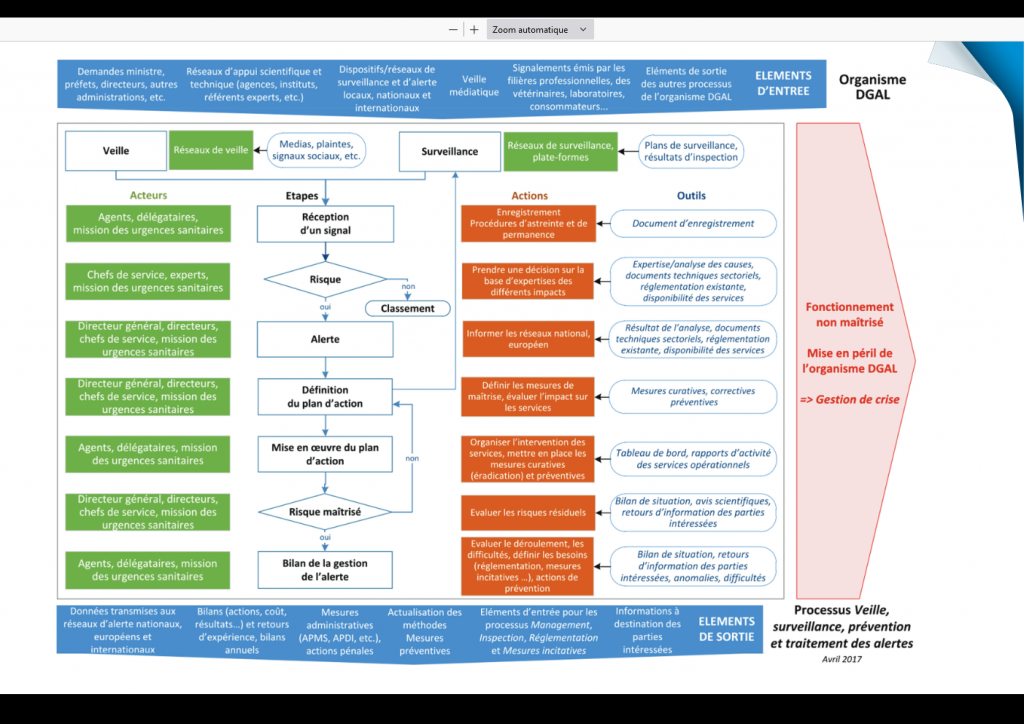

Fiche du processus « Veille – Surveillance – Prévention et Traitement des alertes » de l’organisme DGAL, issue du groupe projet associant des agents des services déconcentrés et d’administration centrale.. Ministère de l’agriculture – Direction générale de l’alimentation. Service de la gouvernance et de l’international dans les domaines sanitaire et alimentaire. Sous-direction du pilotage des ressources et des actions transversales. Bureau du management par la qualité et de la coordination des contrôles.

Cela étant dit, nos appartenances et interactions avec de multiples organisations doivent être examinées sous tous leurs angles. Si cette multiplicité d’appartenances peut être source de contradictions, d’inconsistances, de tensions ; elles ne sont pas forcément néfastes ! C’est plutôt leur alignement qui devrait nous inquiéter : faut-il toujours adopter les mêmes comportements, formuler les mêmes préférences, prendre des décisions invariablement cohérentes entre elles ? Autrement dit, cette prolifération organisationnelle peut aussi présenter des vertus, y compris dans son caractère chaotique.

Les vertus du spontané

Il n’est plus possible aujourd’hui de concevoir la résolution d’un problème collectif autrement qu’à l’aide d’une solution organisationnelle. Mais ce qu’a montré la crise liée à la pandémie de Covid-19, c’est précisément le fait que la société française a su faire preuve d’innovation et d’adaptation, souvent en marge ou en dehors des formes organisées existantes. Des individus et des groupes ont su s’abstraire des règles et procédures encadrant leurs comportements et interactions, ils ont su trouver ou retrouver des formes de solidarité plus traditionnelles, basées sur l’entraide et la coopération. En cela, cette crise aura souligné les limites d’approches exclusivement organisationnelles, en indiquant au contraire l’importance qu’il y a à retrouver, au sein ou entre les organisations, des sources d’informalité.

La société des organisations permet d’aborder ces différentes questions. Il pose un constat, en éclaire les mécanismes, mais dessine aussi des voies, pour la recherche et pour l’action. L’ouvrage est le produit d’un travail collectif qui a mobilisé l’ensemble des chercheurs et chercheures du CSO (28 auteurs et autrices). La majorité d’entre elles et eux ne s’identifiaient pas à la sociologie des organisations stricto sensu comme domaine de spécialité. Mais depuis leurs disciplines (sociologie, histoire, science politique), la variété de leurs cadres théoriques, et leurs approches méthodologiques plurielles, ils croisaient tous et toutes dans leurs domaines de recherche des organisations et partageaient le même constat d’une saturation organisationnelle. Le pari de l’ouvrage a été de leur offrir la possibilité de parler des organisations depuis leurs spécialités (travail et emploi, professions, droit, savoirs et expertise, État et action publique, économie…) et ainsi de renouveler la sociologie des organisations. En toute immodestie, le pari est réussi : l’ouvrage démontre qu’il n’est pas possible d’aborder les phénomènes auxquels s’intéresse la sociologie sans inclure la part qu’y jouent les organisations : travail, démocratie, inégalités, changement climatique, révolution numérique… autant de sujets qui sont aussi, et peut-être d’abord, des phénomènes organisés.

Directeur de recherche CNRS et directeur du Centre de sociologie des organisations, Olivier Borraz consacre ses recherches à la gouvernance des risques et a dirigé La société des organisations.