Sur l’État et les religions en France

27 novembre 2022

Les cours d’école : une réponse aux défis climatiques du XXIe siècle ?

27 novembre 2022 L’histoire, son écriture et ses réécritures, son utilisation à des fins politiques sont de nouveau sous les feux de l’actualité. L’attention se concentrant sur des violences d’ampleur — conflits et dominations — on en oublie que l’histoire est aussi celle du quotidien, des coutumes, des acteurs de second plan ; en d’autres termes, les questions de communauté et de bienêtre. Or là aussi, l’histoire est sujette à des usages politiques, notamment lorsqu’en sont occultés des pans entiers. Exposé par Pierre Fuller, chercheur au Centre d’histoire.

L’histoire, son écriture et ses réécritures, son utilisation à des fins politiques sont de nouveau sous les feux de l’actualité. L’attention se concentrant sur des violences d’ampleur — conflits et dominations — on en oublie que l’histoire est aussi celle du quotidien, des coutumes, des acteurs de second plan ; en d’autres termes, les questions de communauté et de bienêtre. Or là aussi, l’histoire est sujette à des usages politiques, notamment lorsqu’en sont occultés des pans entiers. Exposé par Pierre Fuller, chercheur au Centre d’histoire.

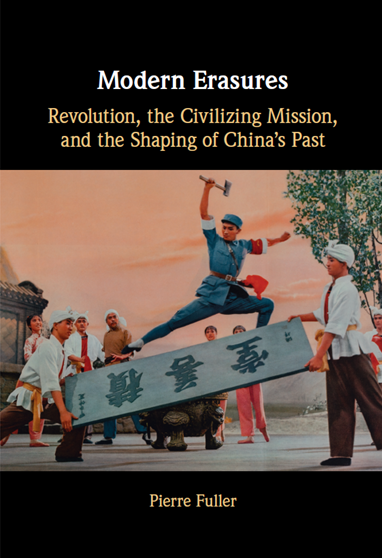

Dans mon ouvrage Modern Erasures.Revolution, the Civilizing Mission, and the Shaping of China’s Past (Cambridge University Press, 2022), je cherche à montrer comment des récits de vie quotidienne ont contribué à valoriser certaines cultures et à en dénigrer d’autres. Ces récits continuent aujourd’hui à structurer le monde moderne. Je tenais à souligner la façon dont de nombreuses actions bénéfiques à la société (typiquement au sein des communautés autochtones) ont été passées sous silence lorsqu’elles ne servaient pas le processus dit de « modernisation ».

Mon cas d’étude est celui de la Chine moderne avec un intérêt majeur pour les surprenants chevauchements et similitudes entre deux théâtres apparemment antagonistes : la mission civilisatrice du projet colonial d’un côté et celle du projet communiste de l’autre.

Dans les deux cas, les agents de l’État ou du parti ont justifié leurs interventions sur la base d’enquêtes sociologiques, en identifiant et en classant les acteurs sociaux et les (prétendus) maux, puis en déterminant des solutions pour y remédier. Les buts ultimes des projets coloniaux et communistes, si éloignés qu’ils puissent paraitre, ont donné lieu dans leurs débuts à des discours remarquablement en phase les uns avec les autres.

L’étude sociale et le colonialisme

Le fait que les communautés autochtones du monde colonial aient été profondément déstabilisées par les interventions des puissances impériales et leur intégration au sein de marchés mondiaux laisse peu de place à la controverse. L’étude de ces communautés, établie par des fonctionnaires, des missionnaires et par les sciences sociales émergentes, était censée permettre de saisir leur essence. Au lieu d’avoir une vision sur la durée des modes de vie communautaires, les producteurs de la doxa « moderne », se sont contentés de quelques instantanés de ces cultures à des moments de crise, alors que les tissus communautaires s’effilochaient et les obligations sociales se brisaient.

Le Vietnam en représente un bon exemple. Vers le début du 20e siècle, l’entreprise coloniale française a transformé les agriculteurs vietnamiens, qui pratiquaient jusqu’alors des cultures vivrières, en salariés sans terre dont la survie dépendait du caoutchouc et d’autres grandes plantations. Alors que les Vietnamiens se sont vus imposer une fiscalité régressive pour financer de nouvelles formes d’administration et des infrastructures qui ont modifié les relations politiques et commerciales à l’échelon des villages, certaines populations ont bénéficié de nouvelles opportunités de profit, tandis que les réseaux d’aide mutuelle s’effondraient chez d’autres. C’est dans ce contexte que des études françaises ont été réalisées sur les valeurs sociales et la vie associative de la population autochtone, études ensuite utilisées pour justifier de nouvelles interventions de l’État colonial.

Plus important encore, ces diagnostics impérialistes ont été intériorisés par les « activistes et écrivains vietnamiens » de la période, constate l’historienne Van Nguyen-Marshall. Ainsi, dans les années 1920, ces derniers ont « dépeint la philanthropie et la charité comme des idées nouvelles, modernes et occidentales ». Mais la principale nouveauté résidait dans la nouvelle façon de concevoir la philanthropie, la charité et les actes civiques : le service à l’État-nation et à ses concitoyens devenant le « fondement même d’une société moderne »(1)Van Nguyen-Marshall, “The Ethics of Benevolence in French Colonial Vietnam: A Sino-Franco-Vietnamese Cultural Borderland” en Diana Lary, ed., The Chinese State at the Borders, University of British Columbia, 2007. En d’autres termes, les valeurs civiques et humanitaires indigènes de l’Occident ont été formulées en de nouveaux termes en contexte colonial. Elles ont été considérées comme un nouvel ensemble de conduites, et toute similitude avec les valeurs ou les héritages confucéens ou bouddhistes n’a pas été prise au sérieux.

Or ce qui est intéressant est la façon dont ces diagnostics des administrateurs et écrivains coloniaux ont alimenté les programmes révolutionnaires anticoloniaux dès leurs origines : les intellectuels indigènes se sont interrogés sur ce qui « n’allait pas » dans leurs cultures et cherchaient les raisons pour leur soumission à des puissances étrangères, tout en cherchant les voies de la rédemption nationale. Au cours de ce processus, les élites révolutionnaires ont d’abord intégré les discours coloniaux sur la prétendue « arriération », ont ensuite intégré ce vocabulaire et cette idéologie dans leurs propres programmes, qu’elles ont enfin déployés dans des mouvements politiques.

L’effacement social à l’époque révolutionnaire

C’est peut-être en Chine que ces processus ont pris leur forme la plus extrême. Dans ce livre, j’ai examiné comment les communautés chinoises ont réagi aux catastrophes (famines et tremblements de terre) qui ont précédé la création du Parti communiste chinois (PCC) en 1921. Ma recherche part de l’hypothèse selon laquelle la façon dont ces communautés ont réagi à ces catastrophes est une bonne mesure de leurs valeurs civiques et humanitaires. Ce que recèlent les documents locaux d’alors — en particulier les annales rurales et les inscriptions sur des stèles ou des pierres tombales — se présente comme une preuve de la façon dont ont été pris en charge, au sein des communautés villageoises, les victimes et les réfugiés des zones sinistrées.

Distribution d’aide du printemps dans le comté de Jingxing par la Société de Secours bouddhiste de Pékin et la Société de Secours de l’Association des Négociants de Shanghai, mars 1921. Jingxing xianzhi (1934). Republié en 1968 par Chengwen Publishing, Taipei

Je me suis ensuite tourné vers ce que des étrangers, mais aussi des intellectuels chinois urbains, ont écrit sur ces évènements. Contrairement au Vietnam, la Chine n’était que semi-colonisée. Il s’agit essentiellement de littérature écrite à l’attention du public occidental, produite non par des fonctionnaires, mais essentiellement par le mouvement missionnaire en croissance depuis le 19e siècle, par les voyageurs occidentaux, et par les élites autochtones.

Je me suis attaché à étudier une série de catastrophes survenues en 1920, en particulier une famine et un tremblement de terre qui, combinés, ont touché des dizaines de millions de Chinois. Ces évènements ont donné lieu à des commentaires comme ceux du philosophe gallois Bertrand Russell, alors en Chine : « Les hommes blancs ont fait beaucoup pour soulager la famine, mais les Chinois ont fait très peu, et ce peu était entaché de corruption. »(2)Bertrand Russell, “Some Traits in the Chinese Character,” Atlantic Monthly, décembre 1921. Des idées similaires ont été formulées par les missionnaires catholiques et protestants et d’autres intellectuels résidant alors en Chine, comme le diplomate-poète français St-John Perse et l’écrivain anglais Somerset Maugham.

Puis j’ai examiné les médias chinois des décennies 1920 et 1930 : magazines et journaux réformistes ou publiés par des étudiants, manuels d’instruction civique, enquêtes sociales et études universitaires portant sur la vie rurale. Dans ces articles, brochures et ouvrages, nous observons un schéma identique : les initiatives d’entraide à l’échelle des villages ne sont jamais mentionnées. Plus précisément, les actes de secours qui ont maintenu les communautés unies, souvent initiées par les anciens du village, les réseaux monastiques, ou des individus qui ne pouvaient être classés comme des « modernisateurs », disparaissent des récits et le discours général sur la vie chinoise. Le message était clair : la culture villageoise était incapable de mener une action civique ou humanitaire digne de ce nom. Le rural se trouvait bel et bien en dehors du « projet moderne ». Pourtant, dans les annales locales, des exemples d’actions autochtones visant à atténuer les catastrophes et à soulager les souffrances sont nombreux.

L’objectif de mon livre est donc de décrire ces deux manières parallèles — celle dont les élites urbaines et les colonisateurs d’un côté, et celle dont les populations locales de l’autre — ont de percevoir la vie rurale chinoise au cours du 20ème siècle dans le but d’éclairer des processus beaucoup plus larges. Il s’agit de comprendre comment, en Chine, des voix différentes se sont fait entendre pour caractériser la nation ; comment le domaine artistique s’en est mêlé et a interagi avec les sciences sociales ; et comment ces processus ont façonné certaines des prémices clés de la révolution chinoise.

L’entrée de Mao Zedong

Un quart de siècle de guerre civile et d’invasion japonaise, de 1925 à 1950, a coïncidé avec la carrière révolutionnaire de Mao Zedong. Au cours de cette période, Mao est passé du poste de responsable de la propagande du parti nationaliste (Guomindang) à celui de chef du parti communiste chinois victorieux et de dirigeant fondateur de la République populaire de Chine (RPC, 1949 —). Cela signifie que le maoïsme, en tant que force idéologique, a pris forme et cherché à donner un sens au monde chinois au milieu de la désintégration sociale et de la prédation d’une guerre incessante. En d’autres termes, les enquêtes maoïstes portant sur la vie rurale, à l’instar de la plupart des études coloniales des cultures indigènes ailleurs dans le monde, étaient basées sur des instantanés de communautés en situation de crises extrêmes.

Il existe cependant une différence majeure entre elles : la grille de lecture utilisée par les révolutionnaires était beaucoup plus sévère que celle des missionnaires et des scientifiques : ainsi la famine et les autres évènements désastreux des années 1920 n’étaient plus considérés comme des moments d’inaction de la communauté villageoise, ils étaient inscrits dans le cadre de relations de classes prédatrices, autrement dit la prépondérance de l’exploitation et du vice dans les affaires rurales. Tout au long des années 1940, ce sont sous ces traits que sont dépeintes les catastrophes récentes, et ce dans différentes productions culturelles facilement reproductibles : gravures sur bois, magazines du parti dédiés à la jeunesse, mises en scène de théâtre par des troupes communistes.

« Il a perdu tout espoir » gravure en bois par Ren Feng, circa 1940. Wang Renfeng, Ren Feng muke ji. Shanghai : Kaiming shudian, 1948. Bibliothèque de l’Université de Pékin.

La terminologie et les cadres politiques s’ils étaient désormais marxistes, portaient fondamentalement le même message : le bienêtre public dans la Chine rurale — et plus généralement le projet de modernisation tout entier — était impossible sans l’intervention d’agents extérieurs : missionnaires, libéraux cosmopolites ou cadres des partis nationaliste ou communiste.

L’histoire sous Xi Jinping

Aujourd’hui, nous avons tendance en Europe à tourner nos regards vers la Russie de Poutine, qui cherche à justifier historiquement son invasion de l’Ukraine. Mais s’il est un pays où l’État s’efforce le plus de contrôler le passé, c’est bien la République Populaire Chinoise (RPC), et ce avec un relatif succès populaire. Sous Xi Jinping, les ambassadeurs culturels de l’État invitent le public à traquer les agents de l’histoire « nihiliste » » c’est-à-dire ceux qui véhiculent des récits historiques qui n’offrent pas de motifs de validation et de célébration des réalisations et de la continuité du leadership du Parti Communiste Chinois (PCC)(3)

举报网上历史虚无主义错误言论请到“12377” ——举报中心“涉历史虚无主义有害信息举报专区”上线.

Une annonce officielle, créée la veille du centenaire du Parti Communiste Chinoise en 2021, intitulé « Pour dénoncer le nihilisme et les faussetés historiques en ligne, veuillez appeler le “‘2377

Dans les années post-Mao, sous la direction de Deng Xiaoping, le parti s’est éloigné de la révolution pour se tourner vers une forme de légitimité de la performance en assurant la croissance économique, l’augmentation du niveau de vie et, plus récemment, l’accroissement de la force militaire. Ce faisant, la RPC s’est transformée en un système hybride à la fois socialiste, capitaliste et colonialiste. C’est dans ce dernier contexte, comme au Tibet et au Xinjiang, que les histoires « progressistes » du PCC — celles qui voient le parti libérer les peuples des cultures « féodales » — se sont imposées avec le plus de force.

Mais la récente revitalisation du contrôle du parti sur l’ensemble de la société chinoise, concentrée autour de la figure de Xi, nécessite de réactiver les manières maoïstes et de considérer le passé pour maintenir un message central : si le parti cesse d’intervenir à tous les niveaux de la vie, la Chine risque un retour à un passé marqué par le chaos social. En cela, la RPC peut être considérée comme le dernier vestige des entreprises intensives de « modernisation » du 20e siècle.

Pierre Fuller est Assistant Professor attaché au Centre d’histoire de Sciences Po (CHSP). Il conduit ses recherches sur l’histoire sociale de la Chine des XIXe et XXe siècles, l’évolution des cultures politiques, l’histoire des crises écologiques, des médias et des cultures et les discours humanitaires locaux et transnationaux. Voir ses publications.

Notes

| ↑1 | Van Nguyen-Marshall, “The Ethics of Benevolence in French Colonial Vietnam: A Sino-Franco-Vietnamese Cultural Borderland” en Diana Lary, ed., The Chinese State at the Borders, University of British Columbia, 2007 |

|---|---|

| ↑2 | Bertrand Russell, “Some Traits in the Chinese Character,” Atlantic Monthly, décembre 1921. |

| ↑3 |