Faire appliquer les constitutions : un engagement démocratique ?

12 février 2022

L’État en France et aux États-Unis : si loin, si proche

12 février 2022par Dominique Cardon, Jean-Philippe Cointet, Pedro Ramaciotti Morales, médialab

À la suite d’une première étude réalisée en 2018 en collaboration avec l’École de journalisme de Sciences Po et l’Institut Montaigne — L’espace public numérique à l’épreuve des infox : comparaison franco-américaine —, le médialab a poursuivi son enquête pour prolonger son analyse de la structure de l’espace médiatique français : Uncovering the structure of the French media ecosystem(1)Jean-Philippe Cointet, Dominique Cardon, Andreï Mogoutov, Benjamin Ooghe-Tabanou, Guillaume Plique, and Pedro Ramaciotti Morales, 7th International Conference in Computational Social Sciences, 2021. Émergence d’un Fox News à la française, influence des fake news sur les prochaines élections présidentielles, menace de polarisation de l’espace médiatique, propos haineux sur les réseaux sociaux : les maux de l’espace public numérique sont pluriels et perçus comme une menace sérieuse de la démocratie. D’où l’importance de porter un regard structurel sur l’espace public numérique français : garder une certaine distance pour comprendre sa forme, son fonctionnement et la façon dont il s’autorégule.

Les trois étages de l’espace public numérique

Pour capturer la complexité de l’architecture de l’écosystème informationnel français et de ses circulations, il faut d’abord prendre la mesure de sa diversité. On peut isoler trois strates qui la structurent : l’autorité des informations issues des « médias », l’influence produite par la mise en circulation de ces informations, notamment sur Twitter, et la conversation, en particulier sur Facebook, qui, de façon plus éclatée et masquée, se développe dans les niches relationnelles produites par les utilisateurs (voir figure ci-dessous).

Les trois strates de l’espace informationnel et les outils permettant de les étudier

(Hyphe, l’API de Twitter, Crowdtangle qui donne accès aux contenus publics sur Facebook)

La visibilité des contenus et des acteurs dans chaque couche résulte des interactions complexes qui lient les utilisateurs de réseaux sociaux et les médias les uns aux autres. L’espace numérique n’est donc pas une surface lisse exposant chacun de façon égale à toutes les sources d’informations. La production des informations, leur visibilité et la manière dont elles occupent différents territoires du web dépendent de la manière dont journalistes, hommes politiques et nouvelles voix venues du web, construisent et donnent une forme particulière aux circuits de l’information.

La visibilité des contenus et des acteurs dans chaque couche résulte des interactions complexes qui lient les utilisateurs de réseaux sociaux et les médias les uns aux autres. L’espace numérique n’est donc pas une surface lisse exposant chacun de façon égale à toutes les sources d’informations. La production des informations, leur visibilité et la manière dont elles occupent différents territoires du web dépendent de la manière dont journalistes, hommes politiques et nouvelles voix venues du web, construisent et donnent une forme particulière aux circuits de l’information.

Un ordre auto-organisé

La structure de la strate supérieure, composée par les sites d’information primaires, s’ordonne en fonction de l’autorité qu’acquièrent les différents « médias ». Celle-ci peut être mesurée via le réseau de reconnaissance que les journalistes produisent quand ils se citent les uns les autres dans leurs articles.

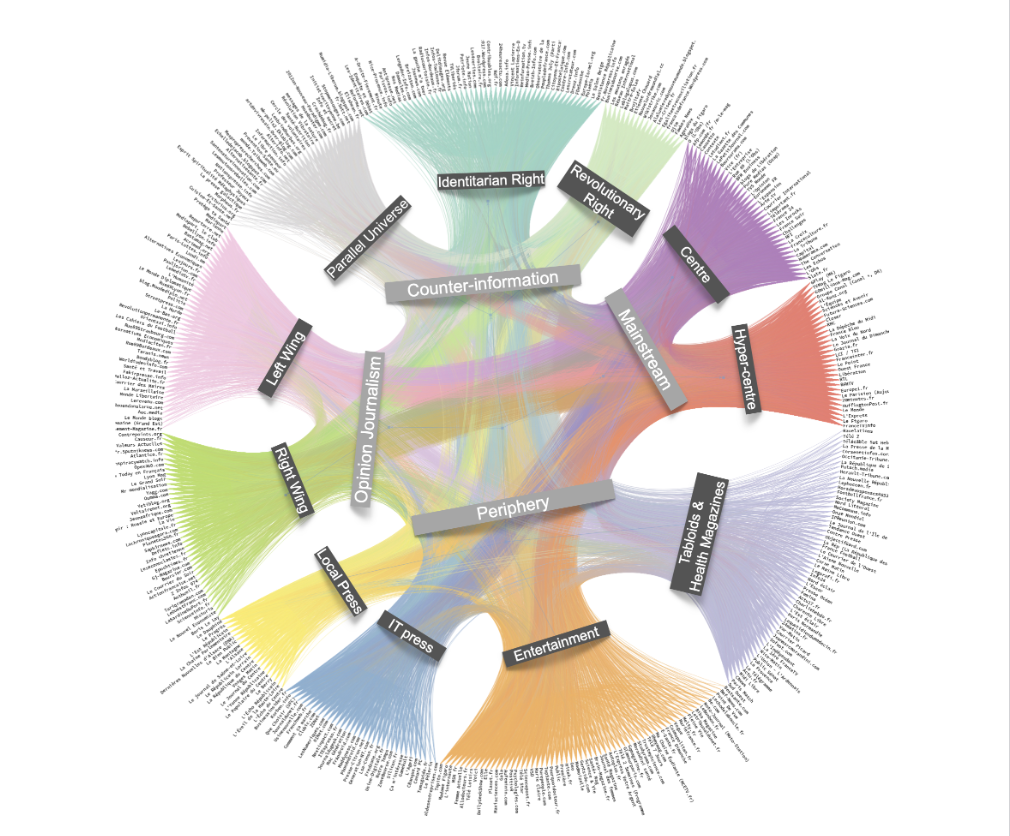

L’analyse de la topologie que forment 20,992 liens hypertextes échangés entre les articles de notre corpus de 421 médias français révèle la structure des producteurs d’information. Qu’il en dise du bien ou du mal, lorsqu’un article cite une source à travers un lien hypertexte, il accorde du crédit — c.-à-d. de l’autorité — au site cité. Cette reconnaissance est dirigée et la mesure de ce crédit invite à bien distinguer les citeurs et les cités.Si l’on regroupe dans un même « bloc » les sites qui se citent mutuellement, grâce à un algorithme dédié(2)Modèle de bloc stochastique (SBM), Peixoto TP. Hierarchical block structures and high-resolution model selection in large networks. Physical Review X. 2014., on obtient une partition des médias organisée selon les liens de citation en fonction du crédit accordé par les groupes de médias les uns aux autres.

La visualisation ci-dessous donne une représentation des différents groupes de médias rassemblés en fonction des critères de légitimité mis en œuvre au sein de la profession et figure les flux de crédits entre groupes. Elle révèle l’existence de quatre continents médiatiques.

La roue des médias français

organisée en fonction de la distribution et de la direction des liens hypertextes entre articles

Quatre continents

On distingue ainsi, au niveau supérieur de cette classification, les « médias mainstream », le « journalisme engagé », le « contre-espace informationnel », en périphérie desquels il faut signaler la presse spécialisée (que nous n’approfondissons pas ici)

Les « mainstream »

Le constat le plus frappant est que les médias français forment un système hiérarchique particulièrement inégalitaire. La plupart des hyperliens de l’écosystème médiatique pointent vers le bloc des médias mainstream. À contrario, les principaux médias français de la presse, radio et télévision (Le Monde, Le Figaro, Europe 1, BFM TV), à forte audience qui composent ce bloc, n’accordent du crédit que de façon sélective (voir figure 3).

Les pratiques et les normes professionnelles observées par les journalistes dans les rédactions expliquent comment le système médiatique français s’autorégule en exerçant une forme de contrôle sur l’ensemble de l’écosystème : les médias grand public observent une discipline stricte lorsqu’ils traitent d’informations provenant de l’espace contre-informationnel. Typiquement, lorsqu’ils évaluent des informations douteuses, les fact-checkers privilégient l’usage de captures d’écran pour se référer à une source douteuse plutôt que de la citer explicitement et à y renvoyer par un lien.

Un journalisme d’opinion

Le journalisme d’opinion est le deuxième ensemble de blocs de niveau supérieur : il regroupe les sites web qui défendent une ligne politique forte. En marge des grands médias, le journalisme d’opinion se divise en deux sous-espaces bien distincts : l’un de droite (Causeur, Valeurs actuelles, Atlantico, etc.) et l’autre de gauche (Mediapart, L’Humanité, Le Monde diplomatique, etc.). Les jeunes médias politisés, souvent exclusivement exclusivement numériques, exercent une pression critique sur le continent médiatique dominant. Ces publications sont suffisamment intégrées dans l’espace médiatique dominant pour recevoir, tant à droite qu’à gauche, un bon nombre de liens de la part des médias traditionnels.

La contre-information

L’espace de contre-information présente le schéma de connectivité le plus frappant puisqu’il ne reçoit pratiquement aucun lien du reste de l’écosystème, mais en revanche cite abondamment les médias des autres espaces. Si les sites contre-informationnels restent bien en périphérie de l’écosystème informationnel, c’est parce qu’ils citent les médias mainstream, mais ne reçoivent rien en retour. Un examen plus approfondi de l’espace de contre-information révèle trois sous-blocs que nous avons nommés : Univers parallèle, Droite révolutionnaire et Droite identitaire. Il est frappant de constater que ce bloc de la contre-information détecté automatiquement (par la méthode SBM citée plus haut) est très proche de celle effectuée à la main par les Décodeurs du journal Le Monde pour désigner la fiabilité des sources d’information selon les critères de la profession.

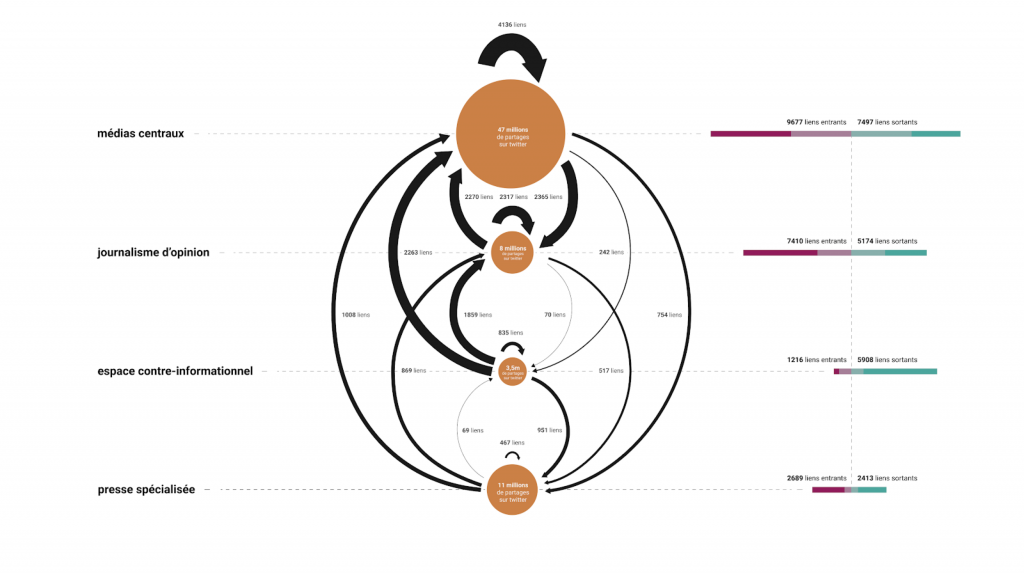

Flux de citation entre grandes catégories de la roue

Une hiérarchie de la visibilité dans les réseaux sociaux

Une hiérarchie de la visibilité dans les réseaux sociaux

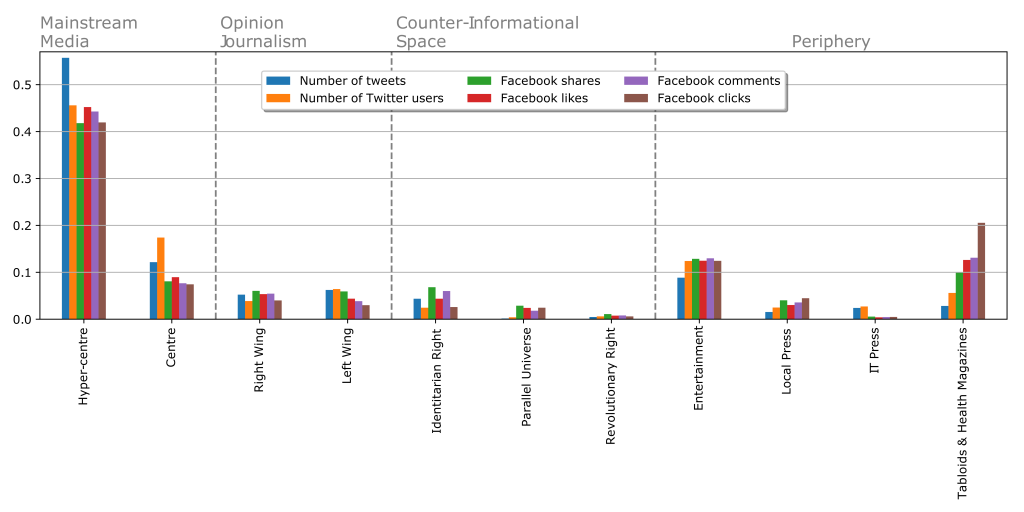

Cette cartographie permet de révéler la très forte hiérarchie de l’espace médiatique français qui contraste avec les représentations habituellement horizontales des réseaux de sites. Cette asymétrie des liens hypertextes se double d’une distribution très inégale de la visibilité des contenus provenant de chaque continent.

Ainsi, les médias mainstreams concentrent la très grande majorité de l’attention des internautes en ligne, comme le montrent nos mesures fondées sur les partages d’URLs sur Facebook et Twitter. Dans le cas français — et à la différence de la situation aux États-Unis —, la position périphérique des sites de contre-information dans l’écosystème médiatique n’est pas contrebalancée par un succès d’audience important.

Distribution de l’attention et des réactions suscitées sur les réseaux sociaux

par les contenus produits dans les 11 blocs et 4 continents, sur Twitter et Facebook.

Activisme contre visibilité : prime à la modération

Activisme contre visibilité : prime à la modération

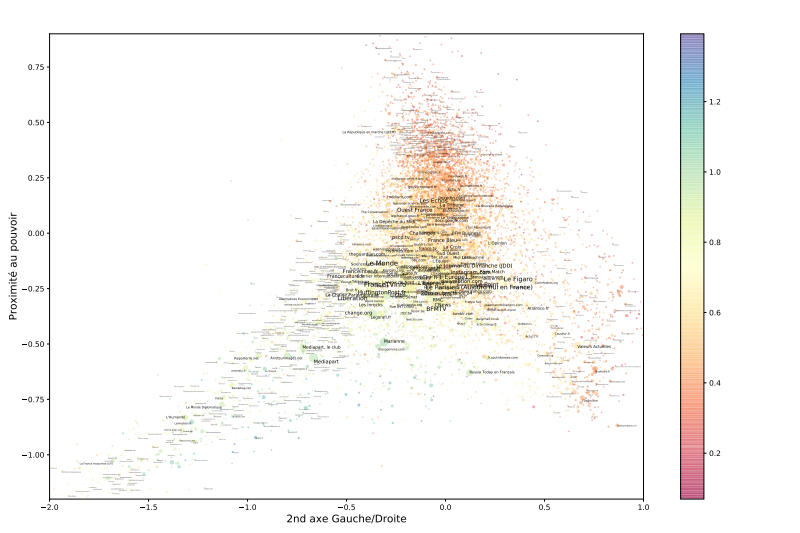

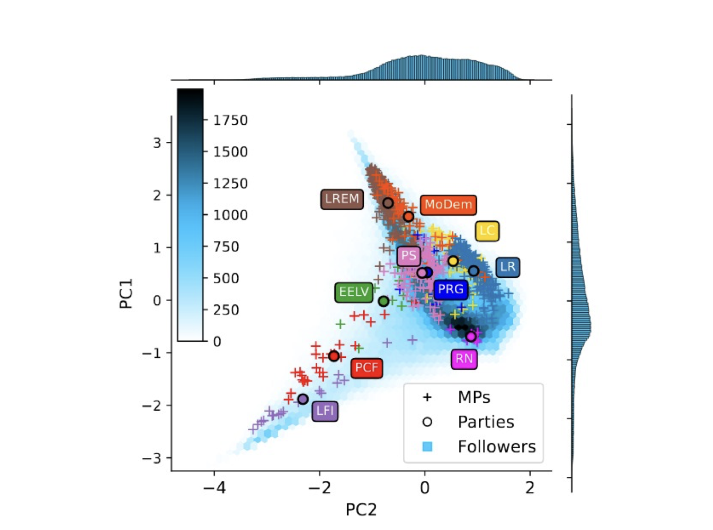

La presse française se droitise-t-elle ? Observe-t-on de nouveaux acteurs qui « étirent » la distribution idéologique de l’espace médiatique ? Pour mesurer le « biais » idéologique des sources d’information de façon systématique, nous mesurons un « score idéologique » pour 368 000 utilisateurs de Twitter en France. Chaque individu est positionné dans un espace idéologique latent (voir figure ci-dessous) qui dépend de son profil de connexion aux députés et sénateurs français qui ont un compte Twitter actif(3)cf.1.

La seconde dimension de cet espace est facilement interprétable et corrèle fortement avec la dimension économique droite/gauche telle que définie par l’enquête des experts de Chapel Hill(4)Bakker R, Hooghe L, Jolly S, Marks G, Polk J, Rovny J, Steenbergen M, and Vachudova MA. 2020. “2019 Chapel Hill Expert Survey.” University of North Carolina, Chapel Hill..

Distribution du score idéologique des utilisateurs sur Twitter

Note de lecture : La seconde dimension distribue les partis et les comptes Twitter selon la dimension droite/gauche. Les cercles de couleurs correspondent à la position moyenne des représentants des 10 partis principaux.

Dès lors, il est possible d’extrapoler ces scores à l’ensemble des URLs de médias partagées sur Twitter, pour rendre compte de la distribution sur l’échelle droite/gauche des contenus informationnels qui y sont directement visibles.

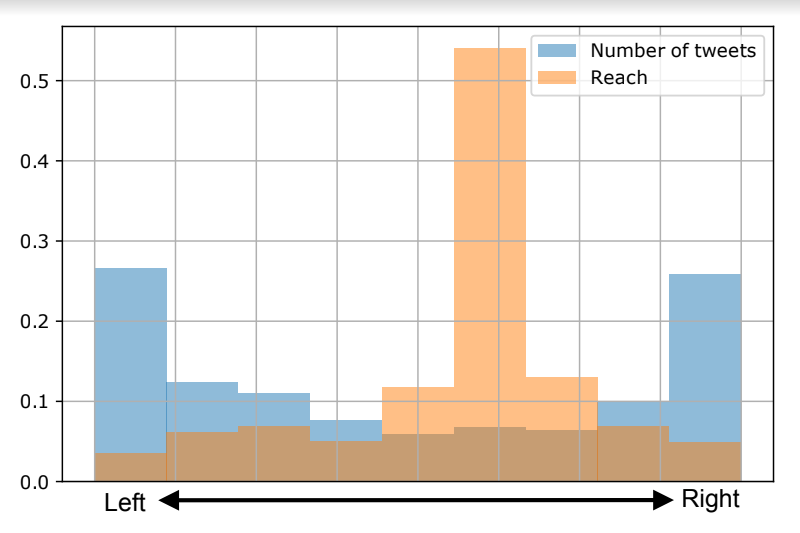

Nous nous livrons donc à une simple expérience : nous divisons notre population de comptes en 9 groupes de tailles égales du plus à gauche au plus à droite. Un décompte brut du volume d’URLs partagées par les utilisateurs de chaque intervalle idéologique montre une distribution fortement bimodale qui trahit l’hyperactivité des utilisateurs situés aux extrémités de l’échiquier politique (histogramme bleu de la figure ci-dessous). Mais si on pondère ce nombre de tweets par le nombre d’abonnés (followers) de ces comptes, on se rend compte combien les URLs partagées génèrent un nombre finalement modeste de vues. L’exposition estimée est bien supérieure dans les zones de cœur de l’échiquier politique où l’activité modeste des comptes est largement compensée par leur très forte visibilité (histogramme saumon de la figure ci-dessous). Les réseaux sociaux, et principalement Twitter, peuvent ainsi créer un « prisme déformant » qui n’est pas sans conséquence sur l’espace politicomédiatique(5)Bail (Chris), Breaking the Social Media Prism. How to Make Our Platforms Less Polarizing, Princeton, Princeton University Press, 2021.. L’activisme des comptes Twitter situés aux extrêmes contribue à masquer et à rendre silencieux les comptes Twitters plus modérés.

Distribution idéologique des contenus informationnels partagés sur Twitter

Cette prime à la modération se retrouve dans une autre cartographie (voir figure ci-dessous) figurant l’ensemble des domaines partagés sur Twitter positionnés au centre de gravité des comptes Twitter ayant partagé leurs URLs(6)Cointet, J.P., Morales, P.R., Cardon, D., Froio, C., Mogoutov, A., Ooghe, B. and Plique, G., 2021. De quelle (s) couleur (s) sont les Gilets jaunes? Plonger des posts Facebook dans un espace idéologique latent. Statistique et Société. Si l’on observe une grande diversité de médias fortement politisés à droite ou à gauche, on n’est clairement pas dans une situation d’asymétrie structurelle, telle qu’on l’observe aux États-Unis(7)Benkler Y, Faris R, Roberts H. Network propaganda: Manipulation, disinformation, and radicalization in American politics. Oxford University Press; 2018 où l’extrême droite s’est « détachée » du reste de l’espace médiatique. En France, le centre continue d’attirer l’essentiel de la visibilité et de l’autorité.

Cette prime à la modération se retrouve dans une autre cartographie (voir figure ci-dessous) figurant l’ensemble des domaines partagés sur Twitter positionnés au centre de gravité des comptes Twitter ayant partagé leurs URLs(6)Cointet, J.P., Morales, P.R., Cardon, D., Froio, C., Mogoutov, A., Ooghe, B. and Plique, G., 2021. De quelle (s) couleur (s) sont les Gilets jaunes? Plonger des posts Facebook dans un espace idéologique latent. Statistique et Société. Si l’on observe une grande diversité de médias fortement politisés à droite ou à gauche, on n’est clairement pas dans une situation d’asymétrie structurelle, telle qu’on l’observe aux États-Unis(7)Benkler Y, Faris R, Roberts H. Network propaganda: Manipulation, disinformation, and radicalization in American politics. Oxford University Press; 2018 où l’extrême droite s’est « détachée » du reste de l’espace médiatique. En France, le centre continue d’attirer l’essentiel de la visibilité et de l’autorité.

Immersion des producteurs d’information dans l’espace idéologique latent

Directeur du médialab de Sciences Po, Dominique Cardon consacre ses travaux à l’articulation entre les nouvelles technologies et les pratiques sociales, politiques et culturelles. Il étudie notamment les formes de sociabilité, de production et de diffusion des savoirs et d’expression publique via les nouveaux médias : réseaux sociaux, blogs, wiki... Il analyse en particulier les dimensions politiques du numérique : donnés ouvertes, médias alternatifs, initiatives citoyennes... Il s’attache enfin à décrypter comment les algorithmes bouleversent nos existences.

Jean-Philippe Cointet, Associate Professor au médialab, développe des méthodes numériques pour les sciences sociales. Il est spécialisé dans l’analyse et la visualisation de corpus textuels. Ses travaux l'amènent à travailler sur des terrains variés : communautés scientifiques, médias, réseaux sociaux, commentaires en ligne, discours politiques etc. Par ailleurs, il enseigne au niveau master les méthodes digitales pour les sciences sociales et anime un séminaire sur l'expression politique sur les plateformes digitales.

Pedro Ramaciotti Morales, chercheur en sciences sociales computationnelles au médialab, dédie ses travaux à l’analyse des réseaux sociaux en mobilisant des méthodes de l’informatique et les mathématiques appliquées. Au sein du « European Polarisation Observatory » de CIVICA, il analyse les opinions qui participent à structurer les réseaux sociaux en Europe pour avancer la compréhension des phénomènes tels que la polarisation, l’influence des algorithmes, et les dynamiques informationnelles..

Notes

| ↑1 | Jean-Philippe Cointet, Dominique Cardon, Andreï Mogoutov, Benjamin Ooghe-Tabanou, Guillaume Plique, and Pedro Ramaciotti Morales, 7th International Conference in Computational Social Sciences, 2021 |

|---|---|

| ↑2 | Modèle de bloc stochastique (SBM), Peixoto TP. Hierarchical block structures and high-resolution model selection in large networks. Physical Review X. 2014. |

| ↑3 | cf.1 |

| ↑4 | Bakker R, Hooghe L, Jolly S, Marks G, Polk J, Rovny J, Steenbergen M, and Vachudova MA. 2020. “2019 Chapel Hill Expert Survey.” University of North Carolina, Chapel Hill. |

| ↑5 | Bail (Chris), Breaking the Social Media Prism. How to Make Our Platforms Less Polarizing, Princeton, Princeton University Press, 2021. |

| ↑6 | Cointet, J.P., Morales, P.R., Cardon, D., Froio, C., Mogoutov, A., Ooghe, B. and Plique, G., 2021. De quelle (s) couleur (s) sont les Gilets jaunes? Plonger des posts Facebook dans un espace idéologique latent. Statistique et Société |

| ↑7 | Benkler Y, Faris R, Roberts H. Network propaganda: Manipulation, disinformation, and radicalization in American politics. Oxford University Press; 2018 |