Faut-il croire aux évaluations des politiques économiques ?

30 mai 2023

Un mouvement perpétuel des réorganisations de l’État ?

31 mai 2023Source précieuse pour l’histoire, répertoire d’exemples pour le raisonnement philosophique, la littérature de fiction est bien davantage : c’est une école de la réflexion éthique, qui enseigne à discerner de nouvelles nuances, fait émerger des objections inaperçues, élargit notre gamme d’émotions morales. En lisant, on éprouve des formes de vie qui ne seront jamais les nôtres ; on fait, avec les personnages et par-dessus leur tête, des expériences de pensée protégées ; on se découvre de nouveaux dilemmes en explorant les leurs.

Entre infortune et injustice

Démarrée dans Le Laboratoire des cas de conscience (Alma, 2012, réédition de poche en Champs Flammarion 2023), ma recherche sur les dilemmes entre histoire et littérature s’est prolongée dans Qui vivra qui mourra. Quand on ne peut pas sauver tout le monde (Albin Michel, 2015) : j’y observais comment s’imposent à nous des choix tragiques. Des exemples historiques d’évacuation ou de sauvetage en situation extrême, dont le souvenir continue à hanter notre présent, au rationnement des ressources de santé, en passant par toutes ces fictions de pénurie qui peuplent la culture populaire contemporaine, il y a un imaginaire commun du tri que chaque nouvelle sollicitation dans le réel réactive. Et la réalité a rattrapé mes recherches : avec la pandémie, le problème du triage, jusque là discuté dans les cercles des spécialistes d’éthique, est brusquement devenu visible pour tous…

Annalisa Silvestri, anesthésiste à l’hôpital de Pesaro (Italie), en fin de journée pendant la pandémie de Covid-19,mars 2020. Photo : Alberto Giuliani, CC BY-SA 4.0

Au-delà de la première impression d’un virus qui semblait choisir ses victimes au hasard, on a vite compris qu’on avait encore, en réalité, et plus que jamais, avec nos arbitrages politiques, la possibilité de déplacer la main de l’ange de la mort. D’où ces questions, si difficiles à formuler publiquement et à discuter démocratiquement : comment répartir le sacrifice pour le rendre moins tragique ? Quelle place rendre à la justice et au mérite, contre la malchance apparente et la tyrannie du sort ? Où tracer la ligne entre l’infortune, contre laquelle on ne peut rien, et l’injustice, contre laquelle on peut tout ? Y a-t-il donc des morts plus scandaleuses que d’autres — et corrélativement, des victimes plus acceptables que d’autres ?

Comme au lendemain des attentats terroristes de 2015, l’aléa — ou notre impuissance à le contrôler — s’imposait comme une urgence métaphysique à affronter. Mais la conscience des facteurs sociaux de vulnérabilité et l’arme biopolitique du tri compliquaient la donne. Comme toutes les grandes catastrophes avant elle, la pandémie réactivait pour nous, à nouveaux frais, de très vieilles questions tout à la fois spirituelles et politiques. La souffrance des innocents, le sacrifice des plus fragiles, la place qu’on accepte de laisser à la malchance et à la « fatalité »… autant de filtres à travers lesquels le scandale que le mal suscite se laisse percevoir.

C’est cette question, centrale dans l’histoire de la philosophie, que je suis allée poser à la littérature dans mon dernier essai, Pourquoi le mal frappe les gens bien ? La littérature face au scandale du mal (Flammarion, 2023). Il m’a semblé qu’elle méritait une réactualisation à la mesure de l’expérience collective que nous traversions. Et que les grandes fictions littéraires pouvaient nous en fournir la clé.

De l’injustice du sort à la découverte de l’aléa

Pourquoi des choses affreuses arrivent à des gens bien ? Le titre de mon livre ressemble à une question d’enfant, que notre premier réflexe est sans doute de disqualifier en la renvoyant à sa naïveté. Car enfin, nous savons bien qu’être quelqu’un de bien ne protège pas du malheur ! Nous savons bien que la vie ne ressemble pas à ces contes où les bons finissent toujours par être récompensés et les méchants punis ! Pourtant, tout se passe comme si quelque chose en nous résistait à la rationalisation bourrue de l’adulte faisant la leçon à l’enfant en lui. Comme si nous tenions pourtant à croire, malgré tous les démentis de l’expérience, que « ceux qui sèment dans l’affliction récolteront dans la joie » (psaume 126) sinon, comment expliquer le plaisir que l’on prend à lire des histoires tristes, comptant sur le happy end qui viendra soulager nos attentes de lecture ?

Pourquoi des choses affreuses arrivent à des gens bien ? Le titre de mon livre ressemble à une question d’enfant, que notre premier réflexe est sans doute de disqualifier en la renvoyant à sa naïveté. Car enfin, nous savons bien qu’être quelqu’un de bien ne protège pas du malheur ! Nous savons bien que la vie ne ressemble pas à ces contes où les bons finissent toujours par être récompensés et les méchants punis ! Pourtant, tout se passe comme si quelque chose en nous résistait à la rationalisation bourrue de l’adulte faisant la leçon à l’enfant en lui. Comme si nous tenions pourtant à croire, malgré tous les démentis de l’expérience, que « ceux qui sèment dans l’affliction récolteront dans la joie » (psaume 126) sinon, comment expliquer le plaisir que l’on prend à lire des histoires tristes, comptant sur le happy end qui viendra soulager nos attentes de lecture ?

Le pourquoi de mon titre, Pourquoi le mal frappe les gens bien ? n’est pas un véritable pourquoi : il n’appelle aucune explication, il ne fait qu’exprimer une sidération, un sentiment de scandale et de rejet face au caractère profondément insatisfaisant de toute réponse imaginable. Car comment supporter l’injustice du sort, quand la catastrophe détruit sans regarder au détail, quand l’accident peut à tout moment ouvrir un abîme sous les pas des heureux, quand des enfants peuvent être arrachés au monde des vivants sans que la terre ne s’arrête de tourner ? Comment consentir à un monde où de telles choses arrivent et que peut bien signifier s’y résoudre ? Depuis le milieu du 18e siècle, suite à l’intense controverse philosophique suscitée par le séisme de Lisbonne en 1755, on s’est peu ou prou débarrassé du réflexe de voir la main punitive de Dieu derrière toutes les catastrophes. On a globalement appris, avec l’entrée dans la modernité, à assumer une pleine responsabilité humaine et à laisser Dieu en dehors du problème que nous pose la souffrance. Mais le problème du mal n’est pas entièrement résorbable dans la destructivité humaine. Il reste de l’aléa, de la malchance, du mal métaphysique : même Dieu débouté, l’ancienne protestation spirituelle du « comment peux-Tu me faire ça ? », continue à résonner. Car prendre conscience qu’on vit dans ce que Levinas décrit comme un « monde en désordre »(1)« La position des victimes dans un monde en désordre, c’est-à-dire dans un monde où le bien n’arrive plus à triompher, est souffrance » Emmanuel Levinas , Difficile Liberté, Albin Michel, 1963. où les biens et les maux sont distribués de manière aléatoire, c’est devoir se confronter à l’idée que même notre espoir de justice n’a strictement aucun sens. C’est courir le risque de céder au scepticisme ou au désespoir, de perdre toute confiance dans le monde. Ou de devenir fou, comme le vieux roi Lear, hurlant aux démons sur la lande au milieu de la tempête déchaînée, misérable et nu, trompé et trahi par ses filles à qui il avait tout donné.

Une indignation insatiable

C’est sur les traces de ce risque, bien repérable dans l’histoire des idées et dans l’histoire de la littérature, que je suis partie. Car il ne s’agit nullement de forger des réponses, à la manière dont les théodicées s’efforçaient de rendre compatibles les trois propositions qui ne pouvaient pas l’être, « Dieu est bon », « Dieu peut tout », et « le mal existe ». Au contraire. Si, comme l’explique Susan Neiman dans Evil in modern thought, récemment traduit en français sous le titre Penser le mal (éd. Premiers parallèles, 2022), on peut refaire toute l’histoire de la philosophie à l’aune de ses efforts pour rendre raison du problème du mal, la littérature, elle, se situe justement dans l’autre camp : avec ceux qui s’y refusent. Loin de viser à apaiser la révolte, la littérature impose le problème du mal à hauteur d’enfant, sans chercher à refermer la blessure.

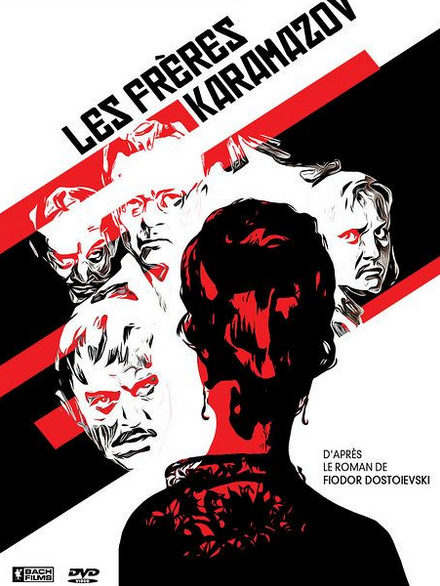

DVD – Les Frères Karazamov, réalisateur Kirill Lavrov, 1969

Face au mal, elle campe sur l’émotion et en défend la valeur, parce qu’elle y voit un enjeu de dignité humaine. « Je ne comprends rien, et en ce moment, je ne veux rien comprendre. Je veux rester devant le fait », s’écrie l’Ivan Karamazov de Dostoïevski, bouleversé par les histoires d’enfants martyrisés qu’il vient de raconter à son jeune frère. Dans le célèbre chapitre des Frères Karamazov intitulé « une rébellion », refuser de comprendre, rejeter toutes les solutions qui passent les souffrances des enfants par pertes et profits, préférer « rendre son billet » même s’il faut pour cela renoncer au Salut du monde tout entier, c’est donner à la littérature une vocation d’« indignation insatiable ». En respectant l’émotion qui nous étreint face au mal sans chercher à l’atténuer ou à la disqualifier, la littérature nous maintient du côté d’une expérience authentiquement éthique, à partir de laquelle on peut interroger ce qui se joue pour nous dans nos rencontres avec l’injustice du sort.

Construire le sens sur les émotions

Du livre biblique de Job, à Némésis de Philip Roth et Yossel Racover s’adresse à Dieu de Zvi Kolitz, en passant par Dostoïevski et Camus, Jane Eyre ou Le Comte de Monte Cristo, Le Roi Lear ou Rigoletto, Tess d’Urberville de Thomas Hardy ou La Plaisanterie de Kundera, on peut suivre le fil rouge du questionnement de la littérature sur le scandale du mal. Mais le problème du mal n’y est pas seulement un thème : la signification que notre lecture va lui donner dépend directement de la manière dont l’histoire est racontée. Le pari de mon livre a consisté à faire le lien entre les différentes significations du « problème du mal » thématisé dans différents contextes narratifs, et la réflexion théorique sur l’art du récit et les effets de la lecture. Car la prise de conscience du problème moral que soulève la souffrance des innocents est indissociable d’une émotion rétributive, avec laquelle l’art du récit se plaît à jouer. Le livre biblique de Job est ainsi l’ancêtre et le modèle, éminemment paradoxal, de toutes les « histoires en U » : un personnage heureux chute, souffre, endure, puis se relève, restauré, à la faveur d’un happy end qui vient en quelque sorte en récompense de son mérite dans l’épreuve. Sauf que le dispositif narratif du livre de Job, dégagé de sa gangue religieuse, est particulièrement retors : la restauration de Job, qui lui est accordée pour avoir tenu bon dans l’épreuve, entre en contradiction avec la réfutation, dans tout le poème, de la doctrine de la rétribution à laquelle les trois amis de Job s’accrochent à tort. Quant à la fin de l’histoire, elle laisse une impression profondément insatisfaisante : le happy end peut-il vraiment prétendre réparer le dommage métaphysique fait au monde quand des innocents sont frappés ? Quelques dix siècles plus tard, la fin du Roi Lear prolongera l’expérience sans transiger, en retirant au spectateur la béquille de la fin heureuse : et tandis que Shakespeare refuse à son vieux roi, rendu déjà à moitié fou de chagrin par l’ingratitude de ses deux aînées, la survie de sa plus jeune fille Cordelia qui meurt entre ses bras alors qu’à quelques secondes près, elle pouvait être réanimée, nous ferons avec Lear l’expérience jusqu’au bout : « pourquoi un chien, un cheval, un rat, auraient-ils la vie, et toi plus un souffle ? » Pas d’escamotage : dans la vie, il y a bel et bien du trop tard. « As flies to wanton boys are we to the gods: they kill us for their sport », osait l’amer Gloucester aux yeux crevés…

Une thérapie morale

De la brûlure du sentiment d’injustice (« pourquoi moi ? »), qui perçoit encore le malheur comme une erreur d’affectation de la part de la Providence dans un monde où l’on n’a pas tout à fait renoncé à l’idée de rétribution, à la menace psychique que représente la découverte de la « tyrannie de la contingence » (Philip Roth), en passant par l’impasse de la vengeance, l’illusion consolante de la fatalité, ou les mauvaises blagues du destin, la signification du mal change d’une œuvre à l’autre. Bien sûr, chacun des textes littéraires évoqués dans cet essai s’inscrit dans un contexte qui lui est propre, qu’on peut resituer dans l’histoire des idées. En choisissant un parcours d’exploration philosophique à la subjectivité assumée, je parie sur le capital de ressources que la fiction peut nous offrir pour traverser les champs de mines de nos propres existences.  Dans un roman, dans une pièce de théâtre, tout ce qui est tenté, traversé, éprouvé, c’est — pour nous, lecteurs ou spectateurs — autant de gagné sur l’effet de surprise par lequel le réel peut nous prendre en traître. En prenant le premier coup pour nous, les personnages nous offrent, paradoxalement, une forme d’immunité morale.

Dans un roman, dans une pièce de théâtre, tout ce qui est tenté, traversé, éprouvé, c’est — pour nous, lecteurs ou spectateurs — autant de gagné sur l’effet de surprise par lequel le réel peut nous prendre en traître. En prenant le premier coup pour nous, les personnages nous offrent, paradoxalement, une forme d’immunité morale.

De la fiction du mal à la justice et au politique

Il reste que, chemin faisant, on rencontre, dans le laboratoire d’expérience morale de la littérature, nombre de questions que se posent aussi les juristes et les théoriciens du politique. Ainsi de la réflexion sur les ruses de la doctrine de la rétribution auxquelles la persistance de la conception du malheur comme épreuve qualifiante renvoie. Ainsi encore de l’insoutenabilité de l’impunité, ou des tentatives pour prendre en charge le pretium doloris. Et tandis qu’on se questionne, en théorie politique, sur l’extension de la notion de responsabilité ou sur la pertinence du concept de moral luck, certaines œuvres littéraires interrogent sans relâche, avec leurs propres moyens narratifs : qui doit être tenu responsable de ce qui arrive… ? Quelle part de mal rapporter à la malchance et à l’aléa, quelle part aux déterminismes sociaux, à l’injustice, aux responsabilités humaines ? Comment vivre dans un monde injuste, entre révolte et conciliation ? Pourquoi tient-on, malgré tous ses démentis, à l’idée de mérite ? Et que faire de l’irréparable ? Ce sont aussi les questions de la littérature. Quand on veut penser le politique, la manière dont on se raconte l’histoire joue un rôle crucial. C’est dire aussi combien nous avons besoin des pouvoirs de la littérature.

Normalienne et agrégée de lettres modernes, professeure des universités en littérature et humanités politiques, Frédérique Leichter-Flack est attachée au Centre d’histoire. Elle y poursuit ses recherches sur la fabrique des dilemmes moraux et l’histoire des sensibilités, la mémoire des choix tragiques entre histoire, littérature de témoignage et fiction, ou les enjeux de priorisation et de justice dans le champ des humanités médicales.

Notes

| ↑1 | « La position des victimes dans un monde en désordre, c’est-à-dire dans un monde où le bien n’arrive plus à triompher, est souffrance » Emmanuel Levinas , Difficile Liberté, Albin Michel, 1963. |

|---|