Élites et politiques : le cas de l’Obamacare

27 février 2021

Quand l’économétrie éclaire l’histoire des relations sociales

27 février 2021par Jean-Noël Jouzel, Jérôme Pelisse (CSO), Catherine Cavalin, Emmanuel Henry (IRISSO)

Histoire de la sous-reconnaissance des maladies professionnelles

Histoire de la sous-reconnaissance des maladies professionnelles

Cancers, troubles musculosquelettiques, souffrances psychiques… les maladies professionnelles font aujourd’hui, en France comme dans d’autres pays industrialisés, l’objet d’une sous-reconnaissance massive et durable.

Le cas des cancers professionnels offre une illustration saisissante de cette situation et des inégalités sociales qui en découlent. Plus de deux millions de salariés, pour la plupart ouvriers ou agriculteurs, sont exposés à des produits cancérogènes sur leur lieu de travail (poussières de bois, pesticides, radon, rayonnements ionisants…). Les données épidémiologiques et toxicologiques disponibles permettent d’estimer que ces expositions provoquent 15 à 30.000 nouveaux cas de cancers chaque année. Or, ce sont moins de 2.000 d’entre eux qui font l’objet d’une reconnaissance comme maladie professionnelle et moins de 300 si on met à part les cancers liés à l’amiante. En dépit du progrès des connaissances sur les liens entre la survenue de maladies chroniques et les expositions à des toxiques ou des situations de travail délétères, les méfaits du travail sur la santé restent frappés d’une forme d’invisibilité préoccupante. C’est à la fois le cas sur le plan statistique (travail et sanitaire), mais aussi d’un point de vue juridique ou médiatique. Cette invisibilité est préoccupante, surtout parce qu’elle reflète les impasses durables de la protection sociale du travail.

Dirigé par quatre chercheurs(1)Catherine Cavalin,Emmanuel Henry, Jean-Noël Jouzel (CSO/Sciences Po/CNRS), Jérôme Pélisse (CSO/Sciences Po.) , l’ouvrage collectif Cent ans de sous-reconnaissance des maladies professionnelles : pour en finir avec une injustice sociale (Presses des Mines, Janvier 2021) éclaire les causes de cette sous-reconnaissance sur un temps long. Il rassemble des contributions d’historiens et de sociologues réunis lors d’un colloque organisé par le Centre de sociologie des organisations de Sciences Po et l’IRISSO(2)l’IRISSO est une Unité Mixte de Recherche du CNRS, associée à l’Université Paris-Dauphine/PSL qui comprend des sociologues, des politistes et des économistes. à l’occasion du centenaire de la loi du 25 octobre 1919.

Une avancée de principe, bien limitée dans les faits

Cette loi avait institué les maladies professionnelles comme une catégorie légale, ouvrant droit à une indemnisation sous conditions et forfaitaire (c.-à-d. non intégrale comme pouvaient, bien que rarement, les prononcer les tribunaux lorsqu’ils étaient saisis avant l’adoption du texte).

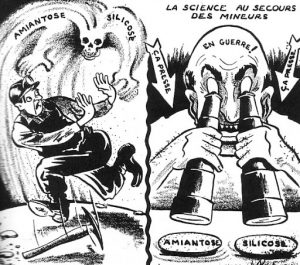

Source : Le Travail, sept. 1948, auteur inconnu

Depuis lors, l’indemnisation des pathologies liées au travail s’est heurtée à des difficultés chroniques, qui caractérisent aussi d’autres pays, comme l’Espagne, le Brésil et la Belgique dont la situation est également analysée dans l’ouvrage.

Pour comprendre les raisons d’un siècle de sous-reconnaissance des maladies professionnelles, l’ouvrage revient sur « le moment 1919 », et sur les débats sociaux et politiques qui ont entouré l’adoption de la loi.

En appliquant aux maladies professionnelles le principe de la présomption d’origine prévalant pour les accidents du travail depuis la loi du 9 avril 1898, la nouvelle loi se présente comme avantageuse pour les travailleurs, s’agissant de pathologies dont le lien causal avec la profession ne va jamais complètement de soi. Tout salarié répondant aux conditions administratives fixées par les « tableaux » de maladies professionnelles peut prétendre à ce droit, quand bien même il aurait été exposé à des facteurs de risque sans rapport avec son activité professionnelle.

Sitôt la loi adoptée, la reconnaissance des maladies professionnelles se heurte pourtant à de nombreuses limites. Si les données scientifiques sont alors lacunaires, les rapports de force politique entre employeurs, État et syndicats de travailleurs, souvent défavorables à ces derniers, jouent à plein pour limiter les possibilités concrètes d’indemnisation.

Qu’il s’agisse des affections saturnines liées au plomb ou des cancers professionnels, les premiers tableaux de maladies professionnelles adoptés pendant l’entre-deux-guerres pour définir les conditions d’obtention d’une indemnisation forfaitaire des pathologies du travail sont le produit de négociations qui en atténuent significativement la portée. Se nouent dès lors les fils d’une histoire qui, jusqu’à aujourd’hui, détermine les sentiers institutionnels par lesquels les savoirs disponibles sur les maux du travail se trouvent chichement traduits dans les termes du droit.

Entre militantisme et science, un mariage plus qu’imparfait

Dans sa deuxième partie, l’ouvrage met en évidence le poids de cet héritage, en étudiant les luttes sociales qui, depuis les années 1970, revendiquent l’indemnisation de nouvelles maladies professionnelles comme les pathologies psychiques ou celles liées aux rayons ionisants ou à la silice. Les auteurs étudient les effets contrastés des évolutions de la science et du droit en matière de connaissance et de reconnaissance des effets du travail sur la santé. D’un côté, ces évolutions apparaissent favorables aux travailleurs. Le droit s’assouplit, en ouvrant(en 1993 seulement)(3)Loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d’ordre social, JO n° 25, 30 janv. 1993, p. 1576, une voie complémentaire vers l’indemnisation pour les travailleurs atteints de pathologies ne faisant pas l’objet d’un tableau de maladies professionnelles ou ne satisfaisant pas les conditions fixées par les tableaux existants. Cette voie ouvre notamment la possibilité que certains troubles psychiques puissent faire l’objet d’une reconnaissance comme maladie professionnelle.

Extrait d’un tableau des maladies professionnelles reconnues par la loi du 25 octobre 1919. Journal officiel.

La science s’enrichit par ailleurs de nouvelles données, générées par des enquêtes administratives ou associatives recensant les expositions à des facteurs de risque de plus en plus divers, ainsi de la montée progressive de l’épidémiologie comme savoir de référence dans le champ de la santé au travail. Ces données inédites alimentent les mobilisations collectives dénonçant la sous-reconnaissance des maladies professionnelles, et permettent ainsi d’indemniser de nouvelles pathologies.

D’un autre côté, ces dynamiques contribuent à accorder de plus en plus de poids à des données scientifiques qui restent fragiles et limitées. La voie complémentaire d’indemnisation ouverte en 1993 impose ainsi aux salariés qui y recourent de faire la preuve du lien entre la dégradation de leur état de santé et les facteurs de risque auxquels ils ont été exposés, sans que les données nécessaires soient toujours disponibles. De plus, les études épidémiologiques rendent visibles non seulement des facteurs de risque professionnels, mais également le caractère multifactoriel des pathologies du travail et leurs liens possibles avec des causes extraprofessionnelles, comme le « style de vie » et les « conduites à risque ». Elles peuvent dès lors donner lieu à des usages savants et politiques qui plaident pour une reconnaissance prudente des maladies du travail, voire à une révision de certains tableaux et à un durcissement des conditions sous lesquelles peut se faire la reconnaissance de l’origine professionnelle de certaines maladies. Au cours des années 2010, ces révisions ont par exemple pu contribuer à diminuer de manière drastique la reconnaissance de certaines affections de l’épaule issues d’un travail répétitif (troubles musculosquelettiques), dont l’incidence avait beaucoup crû dans les deux décennies précédentes.

Des acteurs essentiels, mais sous-informés

Dans sa dernière partie, l’ouvrage étudie le rôle des acteurs sociaux à qui échoit la mise en œuvre de la reconnaissance des maladies professionnelles : médecins chargés de rédiger les certificats médicaux, médecins du travail travaillant en collectivités locales, juges se prononçant sur les refus d’indemnisation… Ces acteurs occupent des positions stratégiques dans les procédures d’indemnisation des maux du travail, que leur domaine de spécialité relève de la médecine ou du droit.

© INRS/Eva Minem.

En étudiant les logiques qui structurent le jugement que ces professionnels portent sur le lien entre travail et santé, on constate leur inégale maitrise des données disponibles. Ce qui les conduit à s’appuyer sur leur connaissance souvent limitée des conditions de travail des salariés souffrant de pathologies, pour déterminer si ces dernières sont imputables à leur activité. D’où leur difficulté à faire efficacement bénéficier les travailleurs de leur droit à l’indemnisation des dégâts du travail sur leur santé.

Plaidoyer pour une meilleure reconnaissance et indemnisation des maux du travail, ce livre place sa réflexion collective dans l’optique de la réforme d’un système à bout de souffle. Aujourd’hui traversée par une multitude de débats, allant de la réflexion sur la nécessité d’une réparation intégrale, aux revendications patronales d’abandon du principe de la présomption d’imputabilités, l’indemnisation des dégâts du travail sur la santé gagne à être envisagée comme le produit d’une construction historique. Sans une prise en compte des effets durables de cette sous-reconnaissance en termes d’invisibilisation de la question et de possibilité pour l’État de ne pas agir pour y trouver des solutions, perdre sa vie à la gagner risque de rester une situation d’autant plus patente dans le monde du travail qu’elle est ignorée, et ce particulièrement dans les catégories les moins privilégiées et les plus exposées à de multiples risques professionnels.

Pour aller plus loin :voir le débat organisé autour de l’ouvrage avec une multitude d’invités.

Jean-Noël Jouzel est sociologue, directeur de recherche CNRS au Centre de sociologie des organisations. Il travaille sur les controverses liées aux enjeux de santé environnementale et de santé au travail et ses recherches participent à l’essor actuel des travaux sur la construction sociale de l’ignorance. Jérôme Pélisse est professeur des universités à Sciences Po et chercheur au Centre de sociologie des organisations. Sur divers terrains — les politiques de l’emploi, l’évolution des relations professionnelles en entreprise, les questions de santé-sécurité au travail, les usages du droit, l’expertise judiciaire —, il s’intéresse à la manière dont le droit s’applique au sein des organisations, ainsi qu’aux rapports quotidiens au droit que développent les acteurs dans les situations de travail. Catherine Cavalin est sociologue, chargée de recherche CNRS à l’Institut de recherche interdisciplinaire en sciences sociales (IRISSO). Elle participe à des recherches conduites à Sciences Po sur les questions de santé. Emmanuel Henry est professeur de sociologie à l’Université Paris Dauphine et membre de l’Institut de recherche interdisciplinaire en sciences sociales (IRISSO).

Notes

| ↑1 | Catherine Cavalin,Emmanuel Henry, Jean-Noël Jouzel (CSO/Sciences Po/CNRS), Jérôme Pélisse (CSO/Sciences Po.) |

|---|---|

| ↑2 | l’IRISSO est une Unité Mixte de Recherche du CNRS, associée à l’Université Paris-Dauphine/PSL qui comprend des sociologues, des politistes et des économistes. |

| ↑3 | Loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d’ordre social, JO n° 25, 30 janv. 1993, p. 1576 |