Viol ordinaire : quelle justice réparatrice ?

16 juin 2023

Cogito 21

20 juin 2023Doctorante au Centre de sociologie des organisations (CSO), Julie Madon vient d’être récompensée par le Prix « Jeune chercheur » de la Fondation des Treilles, reconnaissant la qualité de ses recherches consacrées à l’obsolescence et la durabilité des objets.

Qu’avez-vous ressenti en recevant ce prix ?

Beaucoup de joie. Le travail de thèse est assez solitaire, souvent invisibilisé, surtout les premiers mois où l’on travaille en sous-marin, sans avoir encore beaucoup de résultats à montrer. Voir mon travail récompensé après les quatre années que j’y ai consacré est très gratifiant. J’ai aussi ressenti beaucoup de bonheur pour mes collègues et amis Brianne Dubois(1)Dubois Brianne, 2020. « Redéfinir une juridiction professionnelle. Artistes et assistantes de production dans les projets d’art contemporain », Sociologie du Travail, 63 (3). et Maël Ginsburger(2)Ginsburger Maël, 2022. « The more it changes the more it stays the same: The French social space of material consumption between 1985 and 2017 », British Journal of Sociology, 73 (4), pp. 706-753., qui ont également obtenu ce prix pour leurs travaux. Brianne a travaillé sur les petites mains de l’art contemporain et Maël sur les pratiques de consommation ordinaire des Français. Fêter ce genre d’évènements à plusieurs est encore plus enthousiasmant et réconfortant.

Votre thèse porte sur les consommateurs qui cherchent à allonger la durée de vie de leurs objets domestiques, sur leurs motifs et leurs pratiques. Pourquoi ce sujet ?

J’avais déjà travaillé sur les pratiques environnementales durant mon Master, qui était le Master de Sociologie de Sciences Po. Mon mémoire portait sur les modes de vie des membres de deux collectifs écologistes : un mouvement de jeunes, et un écovillage(3)Le mouvement de jeunes s’appelle le WARN, pour We Are Ready Now!. Le nom de l’écovillage est gardé secret.. J’avais étudié comment ces collectifs s’organisaient pour accompagner leurs membres dans des transitions de vie parfois drastiques (changement de lieu d’habitation, réorientation professionnelle…), mais aussi dans les petits gestes (réduire sa consommation de viande ou d’énergie, etc.).

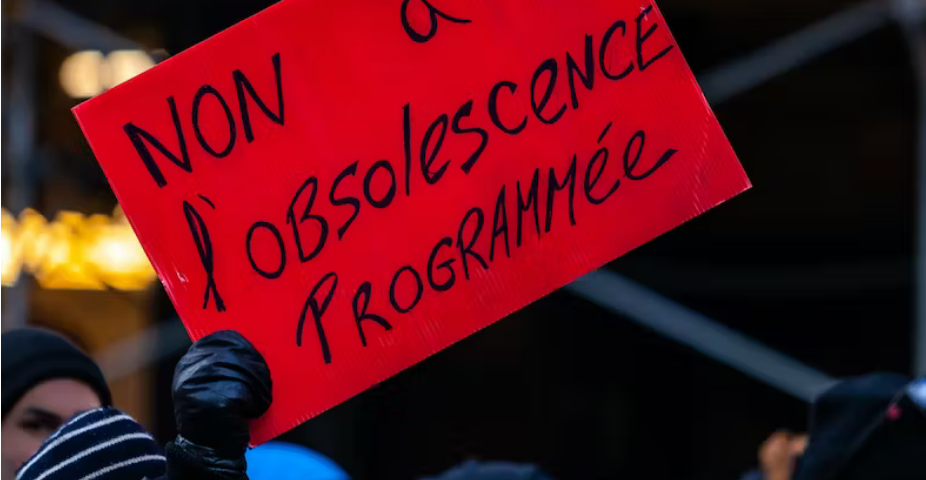

Ma directrice de mémoire, Sophie Dubuisson-Quellier, m’a proposé un nouveau sujet quand j’ai débuté ma thèse : celui de l’obsolescence programmée. Cette question était abordée par les médias, elle faisait partie de l’actualité législative, des plaintes étaient portées par des associations comme Halte à l’Obsolescence Programmée. J’aurais pu approcher cette question sous l’angle juridique ou législatif, en questionnant la manière dont les pratiques marchandes sont régulées, ou en étudiant le lobbying mis en œuvre par les différentes parties prenantes pour défendre leurs points de vue. J’aurais aussi pu interroger le monde marchand, pour comprendre ce qui amène les concepteurs et les vendeurs à produire des objets à faible durée de vie. Mais je continuais d’être intéressée par des aspects plus quotidiens et plus concrets, à l’échelle individuelle. Ce qui m’intéresse, c’est de pousser des portes et d’étudier l’infraordinaire, ce dont on parle peu. Comment font les consommateurs face à leurs objets ? Je suis partie à la recherche de récits personnels autour de la durabilité des objets, tout en dégageant de grandes tendances sociales.

Qu’avez-vous analysé relativement aux modes de vie et leurs liens avec la transition écologique ?

Je me suis demandé ce qui permet d’encourager les pratiques à faible impact environnemental, comment elles se diffusent, et comment elles sont mises en péril par moments. Ce qui est intéressant, c’est que les gestes de consommation sont encadrés par une série de normes et de contraintes. C’est notamment visible dans ce que j’ai appelé les « pratiques de longévité », celles qui consistent à faire durer les objets. L’adoption de ces pratiques dépend de ce que les individus ont pris l’habitude de faire et de penser depuis leur plus tendre enfance. Elles sont ainsi inégalement réparties dans l’espace social, fortement liées à la classe sociale et au genre. Par exemple, plusieurs de mes enquêtés ont été éduqués par leurs parents à prendre soin de leurs affaires et à acheter seulement le strict nécessaire parce qu’ils venaient de milieux modestes. D’autre part, les femmes sont plus dans une relation de care aux biens domestiques (manipuler délicatement, entretenir, nettoyer) et se chargent souvent des échanges marchands et non marchands (acheter et vendre de seconde main, emprunter, donner). Les hommes, eux, valorisent une connaissance technique de l’objet, par la réparation et le bricolage. Mais ce que j’observe davantage, c’est que ces pratiques dépendent aussi fortement des ressources matérielles, temporelles, cognitives auxquelles les individus ont accès à un instant T. Une de mes enquêtées, écologiste convaincue, a remplacé son lave-linge plutôt que de le réparer parce qu’elle était en congés maladie durant cette période, et n’avait pas la force d’assumer la charge mentale de faire venir un réparateur. Ce genre d’exemple souligne l’importance de transformer l’offre marchande et les règlementations en vigueur pour accompagner les pratiques individuelles.

Un autre enjeu ressort systématiquement de mes enquêtes : celui de la diffusion des petits gestes. Les individus que je rencontre mettent constamment en lien cette question de la diffusion avec celle de l’image qu’ils peuvent revêtir aux yeux des autres. Diffuser ses pratiques ne va pas de soi : souvent, les enquêtés ne parlent pas de leur mode de vie à tout-va, parce qu’ils n’ont pas envie de « braquer » leur entourage, selon leurs termes. C’est le cas d’une mère de famille qui s’intéresse au zéro déchet et à la déconsommation, mais qui continue d’offrir des cadeaux neufs à ses filles à Noël pour éviter de les « dégouter de l’écologie », dit-elle. Par moments, les enquêtés peuvent même dissimuler leurs pratiques environnementales, parce qu’elles sont sources de stigmate : celui de « l’écolo de service », ou celui du « radin » ou du « ringard » qui ne renouvèle pas ses équipements. Et paradoxalement, éviter un discours radical leur permet souvent de mieux transmettre leurs pratiques, par une diffusion douce. J’ai appelé cela des « stratégies de pacification »(4)Madon Julie, 2023. « “Tu peux être écolo sans être extrémiste”. Les écologistes entre engagement par le mode de vie et évitement du stigmate », Politix, 139 (3), pp. 95-116. : celles-ci consistent, soit à adopter des pratiques « tacites », c’est-à-dire à agir sans commenter ce que l’on fait ; soit à adopter un discours plus nuancé et positif. Un jeune écologiste que j’avais interviewé durant mon mémoire m’avait expliqué comment il tentait de parler à ses collègues dans la grande entreprise où il travaillait. Il préférait dire qu’il était « intéressé » par ces enjeux-là qu’il considérait comme un « challenge », plutôt que de parler de militantisme ou d’activisme. Avec la diffusion médiatique du discours de l’urgence écologique, les individus sensibles à la question devraient moins rencontrer ces problématiques à l’avenir.

Dans un article que vous avez publié dansThe Conversation(5)Lutter contre l’obsolescence programmée, pas qu’une affaire de bobos, The Conversation, décembre 2019, vous affirmez que lutter contre l’obsolescence programmée n’est pas qu’une affaire de bobos. Que voulez-vous dire ?

Ce qui est intéressant avec la durée de vie des produits, c’est que cette question parle à des profils très divers, parce qu’elle revêt des significations plurielles. On peut s’y intéresser parce qu’on cherche à réduire l’impact de sa consommation sur l’environnement : renouveler un objet a un cout en ressources naturelles et en traitement des déchets. On peut aussi s’intéresser à l’obsolescence programmée dans une optique de défense des consommateurs : il s’agit alors de lutter contre les abus du monde marchand et de préserver son pouvoir d’achat. On peut aussi chercher à faire durer ses objets parce qu’on y est attaché, ou parce qu’on se passionne pour la réparation et le bricolage.

Ces différentes manières de s’intéresser à la longévité des objets sont réparties de manière hétérogène dans l’espace social. Si l’on retrouve le profil des « intellectuels ascétiques »(6)Bourdieu Pierre, 1970. La Distinction. Critique sociale du jugement, Paris : Les Éditions de Minuit., plutôt jeunes, urbains et sensibles à l’écologie, que les médias associent souvent à la figure du « bobo », d’autres profils se réunissent autour de la question. J’y trouve notamment des individus plutôt aisés, votant à droite, qui aiment acheter des objets neufs, mais souhaitent « en avoir pour leur argent » quand ils consomment, c’est-à-dire avoir des produits fiables ; ou encore des ménages plus âgés, ruraux et bricoleurs, déjà équipés depuis longtemps, qui ne ressentent pas le besoin de renouveler leur intérieur et gardent par habitude.

Après ces années d’études consacrées aux modes de vie des consommateurs, quelle consommatrice êtes-vous ? Avez-vous apporté des changements dans vos habitudes de vie ?

On sait que ce ne sont pas les gestes individuels qui comptent le plus, d’autant qu’ils sont très contraints. Sophie Dubuisson-Quellier en parle très bien dans un podcast du Monde sur le sujet, que je recommande fortement(7)Écouter l’épisode de Chaleur Humaine du 5 juillet 2022 : « L’injonction aux “petits gestes” pour le climat peut être contre-productive ». Malgré tout, je continue de considérer que si quelqu’un comme moi, qui travaille sur ces enjeux, ne change pas certaines de ses pratiques les plus polluantes, alors personne ne le fera. Ces dernières années, j’ai décidé de réduire au maximum mes trajets en avion. Aujourd’hui, prendre un vol national me paraît impensable. J’ai testé, cet été, de me rendre à un congrès de sociologie en Norvège en train. D’autres collègues l’ont fait aussi, parfois en venant de plus loin. Une fois qu’on a fait cet effort, on comprend que c’est faisable.

J’ai l’espoir que ce genre de geste fasse changer les choses, parce qu’il se déroule dans un cadre professionnel, donc plus collectif. Le fait de demander à mon laboratoire de me financer un trajet en train plutôt qu’en avion ou d’en parler à mes collègues et sur les réseaux sociaux est un début. J’ai la chance de travailler dans un laboratoire sensible à ces sujets, qui m’a financé ce trajet : il est souvent plus cher de voyager en train qu’en avion, ce qui est une aberration. Mais je n’aurais probablement pas pu le faire dans d’autres organisations plus réfractaires. On en revient à la nécessité de changer l’offre pour faciliter les pratiques individuelles et collectives.

Quels sont vos projets à venir ?

En ce moment, je travaille avec Sophie Dubuisson-Quellier dans le cadre d’un projet de recherche collectif coordonné par Laure Bereni, appelé ProVirCap. Je mène des entretiens semi-directifs auprès de chargés de Responsabilité sociétale des entreprises (RSE), pour comprendre leurs trajectoires professionnelles, leurs activités et les enjeux qu’ils rencontrent au fil de leur expérience dans leurs fonctions. C’est passionnant. J’ai aussi la chance de travailler en tant que consultante dans un bureau d’études, qui s’appelle Étéicos. J’y mène des enquêtes de terrain et y propose une expertise, en direction d’acteurs publics et privés, toujours avec l’objectif d’impact positif. En plus des aspects social et culturel déjà très présents dans nos missions, j’aimerais développer l’aspect environnemental en recherchant davantage d’offres dans ce secteur. Je projette de continuer dans ce milieu, que j’apprécie pour la liberté qu’il offre et les synergies qu’il peut créer.

Pour autant, je ne prévois pas de quitter totalement le monde de la recherche. D’abord parce que j’ai de nombreux collègues, devenus amis, avec qui j’ai développé des liens intellectuels précieux et je poursuis des projets de recherche. Je pense notamment au collectif de sociologie de l’environnement qui se monte au sein de Sciences Po, sous l’impulsion de Charlotte Glinel et Marion Michel. Nous avons des projets de séminaire, de journée d’étude et surtout de publication d’ouvrages. Par ailleurs, j’aimerais poursuivre des travaux personnels. Je pense à la publication et à la valorisation de la thèse, mais je songe aussi à mener d’autres enquêtes plus personnelles, qui pourraient être restituées sous des formats académiques ou alternatifs : des ouvrages plus grand public ou des documentaires, par exemple. Dans tous les cas, je sens que les méthodes et l’exigence scientifiques de la recherche continueront de me nourrir et de m’inspirer encore longtemps.

Entretien réalisé par Samia Ben, responsable de la communication du CSO

Julie Madon est doctorante au CSO où elle mène une thèse de sociologie consacrée « L’art de faire durer. Pratiques, ressources et négociations des consommateurs pour ralentir l’obsolescence des biens domestiques » qu’elle soutient le 27 juin prochain. Elle a publié aux côtés d’Aliénor Balaudé et Charlotte Glinel un article dans Socio-Anthropologie intitulé « Trois sociologues dans un fauteuil. Ce que le basculement numérique contraint fait aux conditions d’enquête et aux matériaux recueillis «

Notes