Accueil>Entre mélancolie et transgression : All we imagine as light ou le Mumbai des femmes subalternes

14.01.2025

Entre mélancolie et transgression : All we imagine as light ou le Mumbai des femmes subalternes

Le premier rendez-vous du cinéclub du CERI a eu lieu le 07 janvier 2024 au cinéma L'Entrepôt. Consacrée au film All we imagine as light de la cinéaste indienne Payal Kapadia, cette première séance animée par Christophe Jaffrelot a plongé le public dans une atmosphère à la fois poétique et politique. Christophe Jaffrelot nous livre ici une chronique sensible sur un film bouleversant par lequel on apprend énormément sur Mumbai et la société indienne.

All we imagine as light, le premier film indien à avoir remporté le Grand Prix du Festival de Cannes, évoque aussitôt les chefs-d'œuvre de Satyajit Ray – un autre cinéaste indien à avoir reçu les honneurs de la Croisette, c’était en 1956 pour Pather Panchali (La complainte du Sentier). Comme Ray dans ce premier volet de la trilogie d’Apu, Payal Kapadia offre au spectateur des gros plans d’une grande beauté et d’une expressivité inouïe, même lorsque les visages sont presque impassibles et les regards énigmatiques. Ces deux cinéastes excellent dans l’art de ces plans fixes d’une lenteur délicieuse qui ne donnent jamais l’impression de longueurs, mais permettent de rentrer dans l’intimité des hommes – et surtout des femmes, nous y reviendrons. Cette virtuosité ne verse pas non plus dans l’esthétisme. Derrière la poésie envoûtante de ce style cinématographique, l’œuvre de Kapadia est en réalité aussi politique que celle de Ray. La jeune réalisatrice s’est d’ailleurs d’abord fait connaître, au début des années 2020, par un documentaire engagé contre la caste – récompensé à Cannes – après s’être mobilisée contre la nomination, par le gouvernement Modi, d’un compagnon de route des nationalistes hindous à la tête du Film and Television Institute of India de Pune, alors qu’elle y apprenait le métier de cinéaste, au point de se faire retirer sa bourse.

Mumbai aux alouettes

All we imagine as light est politique, différemment. Le film prend fait et cause pour des victimes du quotidien. Et d’abord pour ceux et celles qui sont venus à Bombay/Mumbai en espérant y trouver un Eldorado et qui ont fini par déchanter. Ce sont ces migrants qui s’expriment de façon anonyme – on ne les voit même pas – dans les premières minutes du film : ils vivent la désillusion que créent les miroirs aux alouettes, et c’est de ce contraste entre rêve et réalité que vient le titre, intraduisible en français de façon élégante.

Pourquoi Mumbai déçoit-elle ceux et celles qui ont quitté leur village, poussés par l’espoir d’une vie meilleure ? D’abord, parce qu’on n’y trouve pas facilement un toit. Le prix du mètre carré a tellement augmenté, que les usines qui occupaient le centre ville jusqu’aux années 1980 ont été transformées en gratte-ciel, et que des appartements de luxe ont été mis sur le marché pour ce qu’on appelle la « middle class » en Inde – une élite, en vérité. L’une des affiches publicitaires montrées dans le film vante d’ailleurs, sans la moindre inhibition, les mérites de logements réservés aux « privilégiés ». La spéculation immobilière est un poison mortel à Mumbai.

Parvati, l’une des héroïnes du film, veuve d’un ouvrier de filatures aujourd’hui désaffectées, est la cible d’un promoteur immobilier qui réussit à la chasser de chez elle, la forçant à retourner dans son village. Accompagnée de son amie, Parvati tente de se mobiliser avec d’autres victimes de la même injustice (qui se réunissent sous l’égide des grandes figures révolutionnaires du passé comme Jotirao Phule et Bhagat Singh), mais en vain : depuis qu’a été brisée la « grève du siècle » qui, au début des années 1980, avait opposé des dizaines de milliers d’ouvriers aux grands patrons du textile, la ville est passée sous le contrôle des milieux d’affaires et de leurs alliés politiques. L’heure n’est plus à la lutte des classes, mais à la religion, cet l’« opium du peuple » version nationaliste hindoue, que Kapadia montre sur le mode documentaire en filmant la procession des fêtes de Ganesh au cours desquelles on danse et on s’enivre.

Lorsqu’ils et elles n’ont nulle part où retourner, les pauvres de Mumbai s’entassent dans des bidonvilles – que que l’on repousse aussi loin que possible et de plus en plus loin du centre – et les membres de la classe moyenne inférieure dans des immeubles de la périphérie, ce qui les oblige à faire la navette en train depuis de lointaines banlieues. Ces trajets s’allongent à mesure que la ville s’étend et les deux lignes ferroviaires qui convergent suivant un axe Nord/Sud en viennent à structurer le temps (on compte les minutes en nombre de stations) et l’imaginaire des mumbaikars. Ces trains, où l’on accompagne les héroïnes du film à plusieurs reprises, incarnent un symbole de la violence urbaine. Des centaines de personnes meurent d’ailleurs tous les ans sur les voies, qu’elles se soient mal agrippées aux portes ou qu’elles aient été électrocutées. Mais ce trajet quotidien offre aussi un répit aux travailleurs ensommeillés, à l’aller, ou harassés de fatigue au retour – et surtout aux travailleuses qui jouissent d’un accès exclusif aux « compartiments pour dames ».

Trois femmes

Or, au-delà d’un film sur la grande ville, c’est de femmes que nous parle All we imagine as light, de femmes victimes de la ville, des hommes et des normes sociales. Les deux héroïnes principales, Prabha, l’aînée, et Anu, la plus jeune, illustrent deux formes de l’oppression dont souffrent les femmes indiennes aujourd’hui – et depuis longtemps. Originaires du Kérala et travaillant toutes les deux dans un hôpital, elles partagent le même appartement mais ne se ressemblent pas. La première est une femme de devoir. Prabha se veut forte : infirmière, elle tance les sage-femmes novices quand l’odeur du placenta les rebute. Sans fantaisie, elle est extraordinairement sensible, et même d’une expressivité toute en retenue où ne passe presque jamais un sourire. Son mari est parti travailler en Allemagne et ne lui donne pas de nouvelles depuis un an. Un jour, il lui envoie un autocuiseur sans un mot d’accompagnement – un objet sur lequel elle projette ses désirs inassouvis. Un médecin de l’hôpital lui fait la cour avec une délicatesse qui prend la forme d’un poème qu’elle lira la nuit tombée et la ville endormie. Prabha ne saisit pas cette main tendue. Elle est mariée et donc vouée à un seul homme, suivant la tradition hindoue.

Anu, elle, rejette cette tradition. Gracieuse, elle a le rire facile, dépense plus qu’elle ne gagne – d’où des dettes qu’elle accumule envers Prabha – et dit qu’elle refusera toujours les candidats que ne manquent pas de lui proposer ses parents, comme le veut ce pilier de ladite tradition qu’est le mariage arrangé. Pire, elle vit en secret une passion amoureuse – dont Prabha a eu vent, comme d’autres, et qu’elle désapprouve – avec, pire encore, un jeune musulman. Si un jeune couple peut aujourd’hui s’afficher main dans la main lorsqu’il réunit des personnes de la même communauté, l’idylle que vivent une hindoue et un musulman les exposent à un danger extrême. Les nationalistes hindous ont en effet déclaré la guerre à ce qu’ils appellent le « love jihad », un terme censé désigner la façon dont les jeunes musulmans s’efforceraient de séduire des filles hindoues pour les épouser, les convertir et grossir les rangs de la communauté musulmanne par une progéniture abondante… Découverts, les amoureux sont pourchassés et le garçon volontiers passé à tabac, voire lynché. Le jeune amant d’Anu, Shiaz, se cache et tremble à l’idée d’être vu en sa présence.

Où ces deux-là vont-ils bien pouvoir vivre leur amour ? Dans le village de Parvati où Prabha et Anu accompagnent cette dernière lorsqu’elle doit se résigner à quitter Mumbai. Il y a là un paradoxe. Longtemps, Mumbai, cité réputée cosmopolite, était le lieu de prédilection des aventures illicites, car on y jouissait de l’anonymat idéal. Dans le film, c’est dans le village de pêcheurs de Parvati, que Shiaz et Anu se donnent l’un à l’autre : la ville n’offre plus la même sécurité que les palétuviers de la mangrove. La ville n’est plus le lieu des amours illicites, non pas seulement du fait de densités de population affolantes – à l’origine d’une promiscuité record – , mais aussi du fait du sport national qu’est devenue la délation.

Si Bollywood vend du rêve en Hindi, All we imagine as light parle la langue des migrants – le Malayalam, mais aussi le Bengali etc. – et montre une réalité sans fard qui confine au tragique. Anu croit encore pouvoir se révolter, mais pour Prabha, ce combat est vain : nul n’échappe à son destin. Pourtant, la tristesse n’est pas de mise. C’est la Gravitas et la grâce – au sens quasi mystique cette fois – qui l’emportent. Parce que les femmes que nous montrent Payal Kapadia sont d’une dignité exemplaire, d’une humanité intense et d’une solidarité à toute épreuve. Ne partagent-elles pas en outre de délicieux moments de liberté, comme cette danse improvisée à laquelle s’adonnent Anu et Parvati – un brin alcoolisées – , sous le regard mi-amusé, mi-désapprobateur de Prabha, au bord de la mer, loin de la grande ville, le creuset de tous les maux, décidément.

Si Bollywood vend du rêve en Hindi, All we imagine as light parle la langue des migrants – le Malayalam, mais aussi le Bengali etc. – et montre une réalité sans fard qui confine au tragique. Anu croit encore pouvoir se révolter, mais pour Prabha, ce combat est vain : nul n’échappe à son destin. Pourtant, la tristesse n’est pas de mise. C’est la Gravitas et la grâce – au sens quasi mystique cette fois – qui l’emportent. Parce que les femmes que nous montrent Payal Kapadia sont d’une dignité exemplaire, d’une humanité intense et d’une solidarité à toute épreuve. Ne partagent-elles pas en outre de délicieux moments de liberté, comme cette danse improvisée à laquelle s’adonnent Anu et Parvati – un brin alcoolisées – , sous le regard mi-amusé, mi-désapprobateur de Prabha, au bord de la mer, loin de la grande ville, le creuset de tous les maux, décidément.

Surtout, c’est là que Prabha bascule – peut-on penser – vers un autre destin. Lorsque la mer rejette le corps d’un homme sur la plage, face aux villageois désemparés, elle le ranime à force de massages cardiaques et de bouche à bouche. L’homme, dont elle fait ensuite la toilette, a perdu la mémoire et au village, on croit que Prabha est son épouse. Elle cherche à dissiper le malentendu, puis s’en sert pour dire à cet inconnu – qui le temps de quelques phrases joue le rôle de son mari – qu’elle ne veut plus le revoir. Cette rupture lui ouvre le cœur, au point qu’elle invite Anu à appeler Shiaz – qui se cache dans la forêt – à les rejoindre à visage découvert.

L’espoir naît de ce rejet des normes sociales par la femme qui s’était jusque-là résignée à ce carcan : Prabha montre la voie à toutes celles qui étouffent de la condition faite aux femmes indiennes. C’est l’une des raisons pour lesquelles peu de cinémas diffusent ce film en Inde, la réalisatrice se proposant de le montrer de ville en ville à ceux qui le lui demandent. Et All we imagine as light n’aurait sans doute pas échappé à la censure s’il n’avait pas remporté un prix à Cannes : que le festival en soit ici remercié – comme le co-producteur français, Petit Chaos.

Retrouvez ici le programme complet du cinéclub

Quelques lectures complémentaires :

"All We Imagine As Light’: Sisterhood and Survival in Mumbai"

"All We Imagine As Light’: Sisterhood and Survival in Mumbai"

"The quiet but resolute politics of ‘All We Imagine as Light

"All We Imagine As Light: On Mumbai’s trains, the small, warm world of women"

Photos :

- Affiche du film All we imagine as light

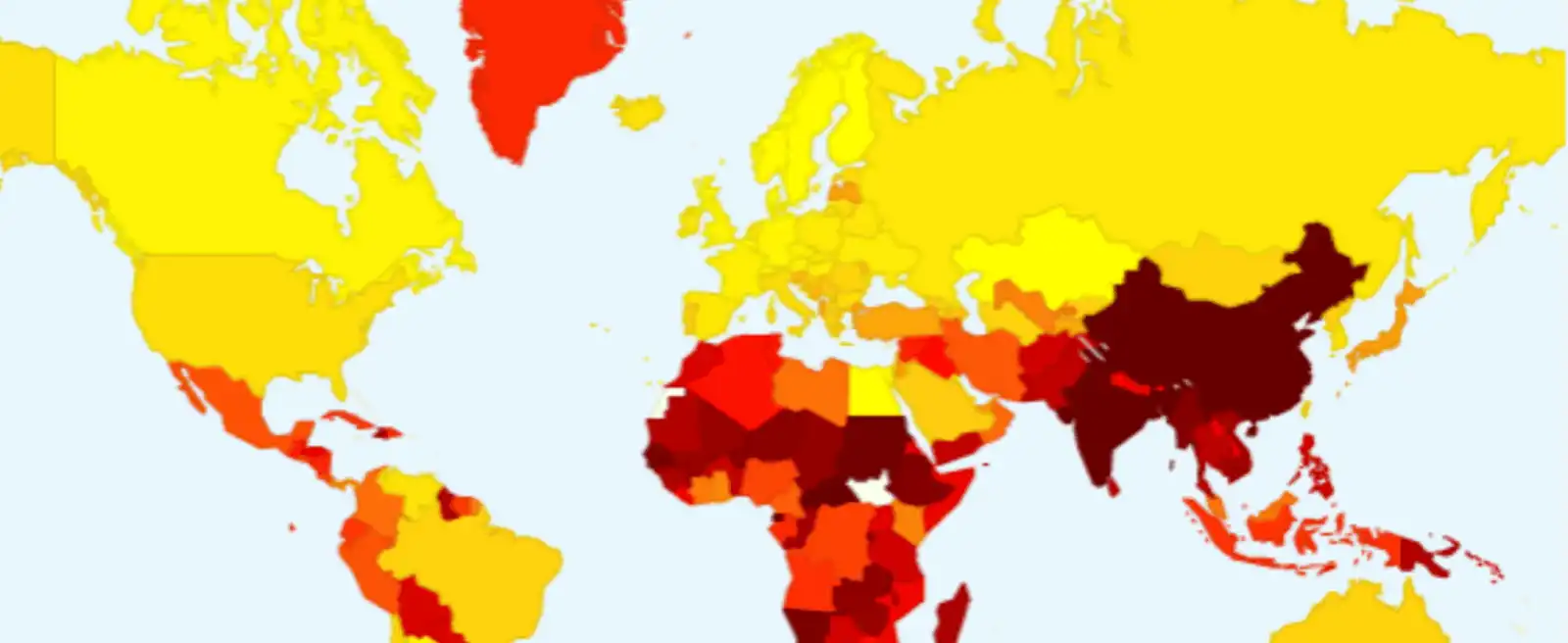

- Dharavi, Bidonville en périphérie de Mumbai. Copyright flocu pour Shutterstock

- Prabha et Anu à l'arrivée de l'autocuiseur. Copyright: Petit Chaos