Les sciences sociales et l'expérience de l'enfance pauvre. Entretien avec Camille Salgues

Pouvez-vous nous raconter le parcours de ce livre ?

Camille Salgues : Le livre, que j’ai « porté » sur une période très longue, a connu plusieurs temps de gestation. Au départ, il y a ma thèse sur la situation des enfants de migrants ruraux en Chine, des enfants qui arrivent en ville avec leurs parents et qui vivent dans une grande précarité – quant à leur logement ou leur école notamment. Sur les conseils de Marc Breviglieri, qui dirige la collection dans laquelle le livre est publié, j’ai écarté la partie de la thèse qui portait sur le débat public en Chine pour ne retenir que la seule monographie de la vie ordinaire des enfants dans un quartier en démolition de Shanghai. C’était effectivement la partie la plus vivante et la plus originale de ma recherche, celle qui m’a véritablement passionné. Ce travail ethnographique s’est déroulé sur trois ans, à la fin des années 2000. Premier temps, donc.

Il s’y est mêlé progressivement une réflexion d’un autre ordre, liée à des questions théoriques que soulevait l’objet « enfance ». Comment rendre compte de l’expérience ordinaire de ces enfants défavorisés ? Cette expérience était façonnée en partie par la position sociale de cette population relativement pauvre, une question de classe, donc, et il y avait de nombreux travaux, à propos des migrants ruraux chinois qui représentent une immense population aujourd’hui, sur lesquels je pouvais m’appuyer. Mais l’expérience de ces enfants était aussi façonnée par leur place spécifique dans la société en raison de leur âge. C’est là le motif central du livre : nos sociétés sont organisées, aussi profondément que par la classe et le genre, par une division fondamentale de l’âge, lequel se décline très différemment selon que l’on se situe dans ce que je propose d’appeler, en utilisant une métaphore musicale, le « mode mineur » de l’âge, celui de l’enfance, où l’on est gouverné en fonction de son âge ; ou dans le « mode majeur », celui des adultes, où l’âge passe au second plan : on est adulte et on le reste indépendamment de son âge et, notamment, du processus de vieillissement. Théoriquement, il n’y a, dans les sciences sociales, à peu près aucun travail sur ce thème, qui n’a pris tout son sens pour moi que tardivement et très progressivement. J’ai d’ailleurs finalisé les formulations théoriques sur cette question après ma thèse, alors que j’étais en post-doctorat au département de philosophie de l’université Sun Yat-sen, à Guangzhou. Deuxième gestation, donc.

Je croyais à ce moment qu’il suffirait de développer ces questions théoriques pour elles-mêmes, comme j’avais commencé à le faire dans la thèse, pour publier ces nouvelles idées. Je faisais alors un second post-doc en Chine et, en plus de mon souhait de présenter ces idées et qu’elles soient discutées, la publication d’articles dans des revues reconnues représentait un immense enjeu pour mes employeurs. C’était un peu naïf, parce que de nouvelles idées, même sur un sujet peu étudié comme c’est finalement le cas de l’enfance en sciences sociales, arrivent toujours sur un terrain déjà occupé par toute sorte d’autres propositions théoriques : paradoxalement, celles-ci peuvent contribuer à obscurcir les problèmes ou, du moins, à compliquer le travail quand on veut publier sur ce sujet. Il faut prouver soigneusement qu’il y a des manques et, surtout, rediscuter ce qui a déjà été dit. C’est ce que j’ai appelé la « discussion de l’enfance » en sciences sociales. Troisième temps de gestation, donc. Le livre est le produit de cet effort final pour tisser ensemble, de manière aussi serrée que possible, le matériau ethnographique sur l’expérience de ces enfants pauvres, la question théorique de l’âge qui permet aux sciences sociales d’apporter un regard neuf sur cette expérience et la discussion de l’enfance.

Durant tout ce temps, j’ai eu la chance d’être accompagné, d’abord par l’IRIS, mon laboratoire à l’EHESS, puis par la maison d’édition de la Haute école de travail social de Genève (les éditions ies) qui a fait preuve d’une admirable patience. Ce sont des gens qui fabriquent de très beaux objets, et la collection « geste social » dans laquelle sort l’ouvrage, et qui a publié aussi Aaron Cicourel, mériterait d’être mieux connue. Je dois redire le rôle que Marc Breviglieri, le directeur de la collection, a joué dans l’écriture du livre, à la fois par son soutien amical constant et par son propre travail sur l’enfance et la jeunesse qui a ouvert de nouvelles problématiques pour moi : par exemple sur la vie publique des enfants, sur leurs logiques spécifiques d’action, ou encore sur la critique de nos idées libérales qui esquissent une sorte de devoir d’autonomie pour les enfants – pour citer quelques thèmes récurrents du livre, que je lui dois largement.

Pourquoi ce choix de travailler sur l’enfance ?

Camille Salgues : L’enfance, la Chine, les sciences sociales, même... Il y a souvent, derrière ces choix, des rencontres, dans mon cas en tout cas. Après, je ne suis pas sûr de l’intérêt de ce type de narration à la première personne. Je n’ai rien contre l’usage du « je », que j’utilise même beaucoup dans le livre. Mais il y a différents « je », celui de l’ethnographe sur le terrain, celui de l’auteur qui commente et propose une interprétation, etc. Le « je » autobiographique est presque absent de mon travail parce que j’ai toujours peur de perdre mon lecteur dans des digressions sans intérêt pour lui.

Je vais tout de même essayer d’utiliser ce registre personnel qu’invite votre question, même si c’est une réponse très indirecte : dans mon enfance, et jusque très tard, j’étais un « 1er de la classe ». Bien sûr, il y a différents types de « 1er de la classe », je l’étais à ma manière, mais je l’étais néanmoins. Plus tard – pendant la thèse déjà, et très clairement après – j’ai commencé à réaliser que ce qui faisait que j’étais « bon » auparavant ne fonctionnait plus, ou même constituait un handicap. Pourtant, à l’université, j’évoluais toujours dans un monde « scolaire » au sens large, celui de la skhole bourdieusienne, mais la mesure de l’excellence s’était modifiée en profondeur, avec le changement d’âge ou de « mode d’âge ». Je n’étais plus comparé à un groupe restreint – mes camarades de classe – dans un jeu qui consistait à donner la bonne réponse ou une réponse qui puisse bluffer mes professeurs. A présent, j’étais placé dans une mise en rapport beaucoup moins directe avec un groupe diffus de doctorants ou de chercheurs dispersés, nos « réponses » n’avaient plus rien de comparables entre elles et nous ne répondions d’ailleurs plus à des questions venues d’au-dessus, puisque nous étions, je n’ose pas dire exactement entre pairs étant donnée l’importance des hiérarchies universitaires mais, tout de même, entre adultes, et que nous définissions nous-mêmes les limites du savoir. Il n’était plus question de ce jeu où l’on négocie quotidiennement, avec un mélange de sérieux scolaire et de créativité personnelle, sa position auprès de professeurs plus ou moins familiers, à un rythme prévu pour épouser notre croissance individuelle ; mais d’une sorte de course que nul n’a planifié en amont, où il faut à tout moment pouvoir démontrer un professionnalisme impersonnel, objectivable dans un CV compréhensible immédiatement par un inconnu. Et ainsi de suite.

Dans cette conception très différente de la mesure de l’individu, qui s’était substituée à celle où je m’étais épanoui, j’étais à présent mauvais. Je ne vais pas entrer dans les détails de mon parcours académique et professionnel, mais j’ai un certain nombre d’arguments pour dire que je continue à très mal jouer mon jeu, dans cette compétition entre adultes. Il y a là quelque chose de profondément sociologique : les dispositions que j’avais intériorisées avec bonheur à l’école, et que je continuais à mettre en œuvre à l’université et dans ma vie adulte, se sont avérées d’abord extrêmement adaptées, puis au contraire contreproductives. Je reprends, pour formuler ce problème, les termes de Bourdieu, lequel a théorisé cette question de l’ajustement/désajustement des dispositions individuelles. Cependant, contrairement à ce qui se passe dans la sociologie bourdieusienne, dans mon cas, les choses ne peuvent pas se décrire uniquement en termes de classes sociales, car il n’y a pas eu, dans mon parcours, de changement de ce point de vue pour expliquer ce décalage, et je ne suis pas un « transfuge de classe » ; il faut – ce que ne fait pas cet auteur ou ses disciples – parler en termes de dispositions et d’ajustement liés à l’âge, et de décalage lié au passage de l’enfance à l’âge adulte.

Bien sûr, tout cela n’a rien à voir avec la question des enfants de migrants en Chine, et ce n’est évidemment pas directement pour répondre à ces problèmes que j’ai commencé à travailler sur des enfants pauvres. Mais c’est un exemple du genre de question auxquelles le cadre théorique développé dans le livre sur les « modes d’âge » apporte des réponses. Comme souvent avec les sciences sociales, ce n’est pas par l’introspection qu’on se comprend mieux soi-même, mais en allant travailler sur d’autres gens, parfois très éloignés, même si cela nous déporte nécessairement aussi vers autre chose que nous-mêmes. Quoi qu’il en soit, je crois que cette question de l’âge peut avoir des résonances avec le parcours de tout un chacun, à travers une réévaluation de ce qui a pu se jouer dans le changement de « mode » d’âge, lors du passage social de l’enfance à l’âge adulte.

Comment expliquez-vous le peu d’intérêt que suscite l’enfance dans les sciences sociales ?

Camille Salgues : Il faudrait dire plutôt « le peu d’intérêt hors de la question de l’éducation », sur laquelle il existe énormément de travaux. Et même formulé ainsi, ce constat est encore discutable : ceux et celles qui l’ont formulé bien avant moi, du côté des childhood studies, puis de la sociologie et de l’anthropologie de l’enfance, il y a deux ou trois décennies, seront peut-être réticents à l’entendre aujourd’hui, car il peut sonner comme un déni de leurs travaux, de ce qu’ils ont écrit sur l’enfance depuis. Il est peut-être plus prudent et juste de dire : la question de l’enfance ne suscite dans les sciences sociales, à l’inverse de ce qui se passe dans la psychologie par exemple, qu’un intérêt très circonscrit au sein d’un petit cercle de spécialistes, comme si elle ne concernait pas chacun d’entre nous. Je discute ce point à plusieurs reprises dans le livre, mais l’on pourrait résumer mes arguments ainsi : la thématique de l’enfance ne pourra pas se déployer à sa juste mesure tant que l’on se refusera à interroger cette fiction politique, puissante, qu’est le statut d’adulte. Car il s’agit bien d’une seule et même question. De la même façon que la thématique du genre soulève autant la question de la féminité que celle de la masculinité, l’une étant inséparable de l’autre.

Je voudrais ajouter une autre raison, dont je ne parle pas dans le livre. J’ai été refusé pour un poste, récemment, parce que mes sujets de recherches, sur l’enfance et les inégalités en Chine, étaient, m’a-t-on dit, « peu susceptibles de trouver des financements ». C’est un problème, aujourd’hui, qui touche l’enfance en général (hors éducation), car on ne voit pas forcément l’intérêt pour les sciences sociales d’une enquête à hauteur d’enfants comme celle que je propose, autour des jeux et des explorations du jeune âge, une enquête où l’on s’attarde sur des expériences enfantines construites, par définition, à l’écart des questions politiques et des enjeux « sérieux » qui caractérisent le monde adulte. La situation est encore pire pour des enfances lointaines et des situations sociales qui ne nous concernent pas directement, comme celle des migrants intérieurs chinois. D’un côté, il y a là un cercle vicieux puisque ce qui est intéressant devient ce qui est finançable, et vice-versa. D’un autre côté, on peut comprendre que la France ou l’Europe ne soient pas très motivées pour financer des recherches de ce type. Je n’ai pas de réponse définitive à apporter à ce dilemme. L’une des pistes, afin de faire évoluer la situation, c’est le grand public qui, lui, peut certainement manifester une curiosité et des attentes plus larges que les seuls intérêts des gens qui pilotent la recherche aujourd’hui. Jusqu’à quel point existe-t-il un public intéressé par la situation des enfants pauvres en Chine ? Jusqu’à quel point, aussi, y a-t-il un public intéressé par un travail qui s’aventure sur les terres de l’enfance et des expériences enfantines ? Ce sont des sujets habituellement dévolus à la littérature, y compris quand il s’agit d’enfants pauvres. Et il s’agit ici de trouver un lectorat sensible à ces thèmes mais qui soit aussi intéressé par la manière dont les sciences sociales procèdent, avec leurs outils conceptuels propres, leur rapport particulier au réel (la nécessité que tout ce qui est raconté ait vraiment eu lieu), leur goût pour l’analyse, etc. Le défi de ce livre, c’est un peu d’aller à la recherche de ce public.

Comment travaille-t-on sur les enfants ? et notamment sur les enfants chinois, fils et filles de migrants internes ? Pouvez-vous nous décrire vos méthodes d’approche et de travail ? Quels problèmes avez-vous rencontrés lors de vos recherches ?

Camille Salgues : J’étais le professeur d’anglais des enfants, dans une des nombreuses écoles de piètre qualité ouvertes avec le soutien du gouvernement shanghaien spécialement pour ces petits étrangers de l’intérieur. Aussi, enfants, parents, professeurs me connaissaient et me faisaient confiance. Les enfants étant très souvent dehors, la vie « publique », celle qui se déroule aux yeux de tous, avait une part souvent plus importante que la vie privée. Les portes des maisons étaient la plupart du temps ouvertes. C’est cette vie publique que le livre décrit : les jeux improvisés dans la rue ou dans les terrains vagues – les migrants vivaient dans une zone très dégradée de la ville –, les explorations dans lesquelles les enfants m’entraînaient, les déambulations dans les commerces, le déploiement d’un espace-temps organisé en fonction de l’école, etc. En ce sens, la Chine, réputée à juste titre être un pays d’accès difficile pour les chercheurs, offre paradoxalement un terrain plutôt privilégié pour un ethnographe de l’enfance, en tout cas la Chine pauvre que j’ai étudiée (à ceci près qu’obtenir une place d’enseignant n’avait, il est vrai, rien de simple). Mais il me semble clair que cette méthodologie d’enquête ne peut pas être répétée partout, pas dans la France urbaine par exemple.

C’est pourquoi je me garderais bien d’expliquer, pour répondre à votre question, « comment on travaille avec les enfants ». Cette difficulté, ou cette impossibilité, à reproduire un protocole d’enquête d’un lieu à l’autre, n’est pas un problème : ce que l’on gagne du côté de l’analyse d’un terrain particulier l’emporte de beaucoup sur ce que l’on perd du côté d’une « méthodologie » que l’on voudrait généralisable et reproductible. Je me méfie, avec d’autres, de la méthodologie comme genre scientifique en soi. C’est Bourdieu qui a le mieux formulé cette aversion, en disant que cela conduisait à une nouvelle injonction absurde, celle de « bien faire l’enquête », au lieu de « faire une bonne enquête ». Il y a bien néanmoins un impératif, lié au protocole d’enquête, qu’il me semble important de respecter : faire des sciences sociales, et pas de la psychologie, comme c’est souvent vite le cas pour l’enfance. Pas parce que je n’aimerais pas la psychologie – comme tout le monde, je trouve la psychologie de l’enfant passionnante – mais parce qu’il est urgent de mieux comprendre ce qui relève véritablement, dans l’enfance, des sciences sociales. Or, faire ressortir, dès le protocole d’enquête, les modes de présence singuliers de l’enfance que l’on étudie, sa distribution, son environnement matériel et humain spécifique, prendre conscience donc de cette non-reproductibilité du protocole d’enquête, c’est se situer à coup sûr du côté des sciences sociales.

On peut aussi avoir l’impression contraire que, pour un pays donné, la France par exemple, la situation des enfants est à peu de choses près la même un peu partout, si bien que ce que l’on décrit pour tels enfants vaut à peu près pour n’importe quels autres enfants du pays. D’où la tentation de basculer sur un registre plus général, du type « comment enquêter sur les enfants ? ». Cette impression n’est pas tout à fait sans fondement non plus. C’est que l’enfance a été profondément normalisée, aux échelles nationale et internationale. L’idée de normalisation ne signifie pas qu’on exerce une sorte de tyrannie du conformisme sur les enfants ou qu’on les abrutisse mais, simplement, que la manière dont les enfants sont gouvernés tend à être décidée par des gens parfois géographiquement très éloignés d’eux (les fonctionnaires du ministère de l’éducation à Beijing pour les enfants des périphéries shanghaiennes ou des montagnes du Guangdong que j’ai étudiés), selon des principes et des normes qui doivent valoir pour tous. C’est l’une des choses que permet, pour le meilleur ou pour le pire je ne sais pas, le gouvernement par âge qui est propre à l’enfance. Là aussi, quand l’analyse aborde non pas « l’enfance » ou « les enfants » mais ce problème de la normalisation par âge, on peut être sûr que l’on est véritablement dans le registre des sciences sociales.

Quels ont été les effets de la politique de l’enfant unique, supprimée en 2016, sur la façon dont les enfants ont été considérés et « gouvernés » en Chine ?

Camille Salgues : La question démographique est essentielle dans l’étude de l’enfance et pas seulement pour la Chine : le travail fondateur des études sur l’enfance, L’enfant et la vie familiale sous l’Ancien Régime de Philippe Ariès, est né du questionnement de cet historien royaliste sur le déclin démographique français... En Chine, le nombre d’enfants autorisés par foyer est en effet passé à deux en 2016. Je me souviens des crèches qui ont alors ouvert dans les campagnes où j’enquêtais, juste après que la loi est passée... et qui ont fermé ensuite, lorsque l’on s’est rendu compte que le baby boom attendu n’avait pas lieu, bien au contraire. Aujourd’hui il n’y a plus de contrôle sur le nombre d’enfants autorisés mais la natalité ne semble toujours pas repartir.

Les conséquences de cette politique de l’enfant unique ont été innombrables. Pour en rester strictement à la question de l’enfance elle-même, l’essor en ville des enfants uniques, avec leur supposé mauvais caractère, leurs inaptitudes pour les tâches pratiques, l’investissement total, de leur part comme de celle de leurs parents, dans la compétition scolaire, le rôle clé des grands-parents dans l’économie familiale organisée autour de la garde de l’enfant... tout cela a fait couler beaucoup d’encre. Mais ce ne sont pas les enfants que je voyais ! Très tôt, la politique de l’enfant unique avait été en effet assouplie dans les campagnes et les familles rurales avaient souvent le droit d’avoir deux enfants ; les migrants avaient en outre une plus grande chance de passer entre les mailles du filet du planning familial. Il y a tout de même eu une diminution tendancielle pour tous de la taille des familles mais, sur mon terrain d’enquête, les enfants uniques étaient rares. Les enfants que j’ai côtoyés étaient en outre souvent très polis, par exemple quand il s’agissait de se montrer hospitalier s’ils me croisaient, me proposant de m’asseoir en attendant leurs parents, de boire un peu de thé, éventuellement, de grignoter quelques pipas, etc. – des pratiques familières pour eux mais qui n’ont guère de sens pour les enfants d’origine urbaine, qui évoluent tout le temps dans des espaces privés beaucoup plus fermés, dans des hautes tours. En outre, les enfants ruraux n’ont presque aucune chance d’entrer dans les universités et restent en marge de la compétition scolaire. Quand ils suivent leurs parents en ville, comme c’est le cas des enfants dont je parle à Shanghai, ils vivent loin de leurs grands-parents, etc.

Néanmoins, la politique de l’enfant unique et l’intensification de la compétition, scolaire et sociale, qu’elle a entraîné dans les familles de classe moyenne, ont eu des conséquences dans toute la société. Il n’y a pas de place, quand l’adelphie disparaît et qu’il n’y a qu’un descendant, pour une route personnelle un peu différente afin d’échapper aux projections et aux espoirs des parents, comme c’était le cas quand ces espoirs pouvaient se reporter sur d’autres enfants. Cela a contribué à créer de fortes tensions en Chine sur la question de la réussite scolaire, qui devient l’unique norme possible, dans un cadre où le concours d’entrée à l’université (le gaokao) oriente toute l’éducation vers le bachotage. Les enfants de migrants, très mal armés pour cette compétition, en souffrent doublement : parce qu’ils se trouvent dans une position déviante, une position d’écart avec la norme, d’une part ; et parce qu’ils ont d’autant moins de chance d’entrer à l’université malgré leurs origines modestes et, donc, d’échapper à leur destin social, que les classes moyennes se crispent excessivement et accaparent, par tous les moyens, les places existantes. La méritocratie qui a, en Chine la même importance qu’en France, s’en trouve évidemment encore davantage fragilisée. Cela dit, la situation n’est pas si différente en France. Certes, la démographie est moins défavorable, et la forme de la compétition scolaire n’est pas la même, car le baccalauréat n’est pas un concours pour entrer à l’université, mais un examen. Mais les transformations apportées par Parcours Sup nous rapprochent peut-être lentement d’une situation à la chinoise.

Vous montrez bien comment la situation des enfants de migrants internes est le produit des évolutions politiques, socioéconomiques de la Chine. Pouvez-vous nous dire de quelle façon ces transformations façonnent leur vie ?

Camille Salgues : Mon livre montre deux choses un peu opposées. D’un côté, en effet, les transformations structurelles : par exemple, les migrations campagnes-villes, massives, depuis trente ans environ, qui ont transformé à la fois le paysage de l’enfance dans la ville, avec ces nouvelles écoles privées ouvertes pour les migrants ou avec ces nouveaux arrivés dans des écoles publiques, et celui de l’enfance dans les campagnes, avec au contraire les classes qui se vident et des écoles qui ferment ; l’accès à la consommation de masse, avec l’apparition des malls ou des lieux de loisirs comme les salles d’arcade qui m’ont offert certains de mes terrains, même si (mais justement) les enfants de migrants, pauvres, n’en occupent que les marges ; l’énorme chantier de construction/destruction dans le bâtiment qu’est devenue la Chine, qui attire les travailleurs migrants et qui dessine le cadre de vie précaire des enfants ; la politique de planning familiale, sur laquelle je ne reviens pas, etc.

Tout cela a créé la situation très particulière qui est celle de cette population, même si je ne crois pas aux supposés effets psychologiques dévastateurs que cela aurait sur les enfants de migrants selon les spécialistes chinois : complexe d’infériorité chez les nouveaux arrivants, mentalité « déviante » et refus des normes scolaires de la part des enfants « laissés en arrière » dans les campagnes. Cette thématique psychologisante et misérabiliste est un puissant levier de mobilisation pour sensibiliser la population, et les responsables politiques, sur la cause de ces enfants, mais cela rend très mal compte selon moi de leur expérience ordinaire.

D’un autre côté, donc, nous avons l’expérience quotidienne et ordinaire de ces enfants, qui constitue véritablement l’originalité de mon travail, y compris par rapport aux travaux chinois où la démarche ethnographique est très rarement utilisée. Or, l’observation à ce niveau dessine un autre tableau, beaucoup plus coloré et dynamique. Le livre est construit autour de différents lieux dans lesquels évoluent ces enfants : leur quartier, le parc voisin, le mall, l’école, etc. De ce point de vue, on peut dire qu’il s’agit, fondamentalement, d’un travail de géographe de l’enfance – mon second post-doctorat en Chine, dans un département de géographie humaine, a sans doute pesé beaucoup dans la forme qu’a pris finalement le livre. Les enfants ne disposent pas, étant donnée la manière dont le monde est organisé pour eux, d’un point de vue surplombant qui leur assure une forme de continuité dans leur rapport à eux-mêmes et dans leur rapport à l’environnement. Le changement de lieu est alors créateur d’une dynamique d’exploration, de production du nouveau qui vient nourrir les différents chapitres. Avec une question en arrière-plan qui reste pendante : les enfants que je décris semblent bien s’amuser la plupart du temps. Que fait-on d’une enquête sur des enfants très défavorisés, qui ne sont pas pour autant malheureux ? Combattre l’image misérabiliste qui leur est associée, est-ce affaiblir la mobilisation en leur faveur, pour plus d’équité dans leur accès à la scolarité par exemple ?

Vous êtes aussi traducteur de sciences sociales. Pouvez-vous nous dire en quoi cela a joué dans votre pratique de chercheur et en particulier dans ce livre ?

Camille Salgues : Tout chercheur aujourd’hui – cela vaut aussi pour les collègues chinois – fait aussi, dans une mesure certes très variable, œuvre de traducteur au sens large. Nous sommes tous amenés à lire en langue étrangère, à participer à la diffusion de textes étrangers pas forcément très connus chez nous – comme, dans mon livre, la littérature spécialisée chinoise sur les enfants de migrants ruraux ou les childhood studies anglophones –, à en traduire des extraits, etc. C’est d’autant plus vrai aujourd’hui où nous avons toute sorte d’outils informatiques pour nous aider dans cette tâche.

Cela dit, la traduction soutenue de textes longs, de livres notamment, nourrit plus particulièrement le travail de recherche, de différentes manières. Il a souvent été remarqué par exemple que le fait de se concentrer uniquement, dans la traduction, sur la forme du texte et non sur les idées, avait un effet positif sur l’écriture, même si c’est difficile à vérifier. Dans mon cas précis, la coïncidence du calendrier fait qu’à quelques semaines près, mon livre sort presque en même temps que ma traduction de deux livres classiques et importants de sociologie américaine portant sur l’enfance, d’Annette Lareau et de Viviana Zelizer [Enfances inégales, ENS Editions, et Fixer la valeur monétaire de l’enfant, éditions de la rue d’Ulm, ndlr]. L’essentiel de mon ouvrage était toutefois bouclé avant que je me lance dans ces traductions, donc c’est plutôt dans l’autre sens que cela a fonctionné, c’est mon travail sur l’enfance qui a changé la lecture que je pouvais avoir de ces livres. J’espère un jour avoir l’occasion de publier quelque chose sur ces liens qui vont du travail de chercheur à celui de traducteur.

De manière plus déterminante pour mon livre, cependant, j’avais traduit il y a une dizaine d’années, avec Florence Weber, le livre d’anthropologie médicale d’Emily Martin sur les troubles bipolaires [Voyage en terres bipolaires, éditions de la rue d’Ulm]. Dans la première moitié du livre, l’autrice analysait l’expérience de ces troubles et les paradoxes qu’ils suscitent. Sa réflexion était construite autour de scènes ethnographiques ponctuelles, observées dans les groupes d’entraide ou à l’hôpital. Ce n’est pas propre à Emily Martin, mais il s’agit néanmoins d’un écart avec la tradition anthropologique qui se concentre en général sur des observations répétées, comme celle de rituels. Mon livre est également, pour l’essentiel, construit autour de longues scènes ethnographiques tirées de mon journal de terrain. Cela m’a permis de sortir d’une réflexion sur « les enfants de migrants », entendus comme un groupe caractéristique et caractérisable, une sorte de sous-culture ethnologique, au profit de ce que j’ai décrit plus haut : une réflexion sur les fondements sociaux du processus de générations d’expériences singulières vécues dans l’enfance, y compris dans ce milieu très défavorisé. Je ne cite jamais le travail d’Emily Martin mais il y a, dans mon livre, sans aucun doute, une réminiscence de mon ancienne traduction, à côté d’autres modèles comme le travail du philosophe et sinologue Jean-François Billeter par exemple, qui part également de « scènes » saisies sur le vif.

Propos recueillis par Corinne Deloy

Un lancement de l’ouvrage de Camille Salgues est organisé le mardi 10 septembre (17h-19h) au CERI. Renseignements et inscription ICI

Photo de couverture : Des enfants dans le quartier des migrants improvisent un jeu, autour des ouvertures dans le mur d'une usine adjacente. Dessin d'un des jeunes enquêtés, à partir d'une photo de l'auteur. Le dessin ne figure pas dans le livre.

Photo 1 : Couverture de l'ouvrage.

Photo 2 : Maison provisoire d'un des enquêtés, au milieu des remblais du quartier en destruction. A l'étage, un enfant et sa mère, en bas une femme qui prépare le repas sur le pas de la porte. Dessin d'après photo de l'auteur (p 227).

Photo 3 : Anthropologie des "techniques du corps" : les postures des enfants pour jouer aux billes. Dessins d'Amandine Salgues, d'après des photos de l'auteur (p. 151).

Photo 4 : Pendant les vacances, la cour de l'école est vide. Des enfants en profitent pour venir jouer sur le toboggan, dont il ne reste plus que l'armature. A droite, une table de ping pong de récupération et son filet, constitué d'une barre en bois. Dessin d'après photo de l'auteur (p. 113).

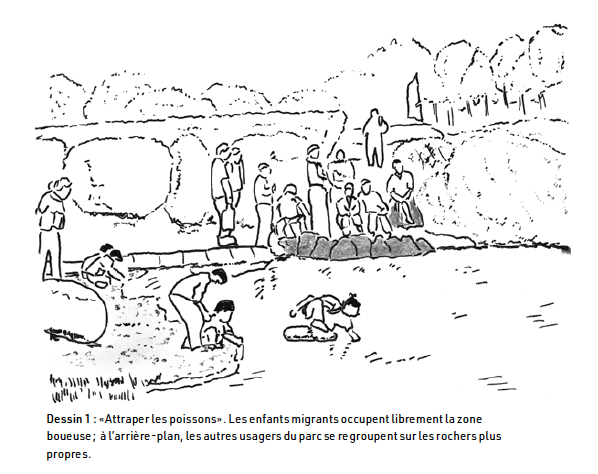

Photo 5 : Les enfants de migrants jouent à attraper des petits poissons sur les bords boueux de la rivière que personne ne leur dispute, dans un parc. À l'arrière-plan, des adultes Shanghaiens se tiennent sur les rochers plus propres où certains pêchent. Dessin Rémi Grison, d'après une photo de l'auteur (p. 50).